■いままでのレビュー

続きを読む配信系2作! アメリカン・フィクション&ソルトバーン

🔷ソルトバーン

<公式>

ストーリー:オックスフォード大学の新入生、オリバー(バリー・キオガン)は周りの上流階級の同級生たちに馴染めずにいた。ぐうぜん知り合った貴族階級のフェリックス(ジェイコブ・エロルディ)と気が合ったオリバーはだんだんと友人になり、夏休みに自宅に招待される。広大な邸宅に住む貴族の一家、そこに出入りする親戚の男女。オリバーはいつの間にか彼らの間に浸透していく....

Amazon Prime配信。監督はエメラルド・フェネル。プロデューサーにはマーゴット・ロビーも入っている。初めはイギリスらしい階級ギャップものかな、と思って見ていた。オリバーは「家はどうしようもない下層階級で、母親はヤク中、父親はこの前死んだ」とフェリックスにポツポツと語る。フェリックスは「オウ...」という感じで知らない世界から来た友人に同情する。

貴族の一家は、極東の僕らが想像するような優雅で保守的なライフスタイルを守る人たちかと思うとそうでもない。親戚にはゴスっぽい生活が乱れ切った女性もいるし、別の親戚、オリバーの同級生はアングロサクソンではなく経済的にも苦しそうだ。母親はいやに辛辣で誰のこともボロクソにいうし姉もだいぶ病んでいる雰囲気だ。パーティーではカラオケショーが開催される。

「貴族の内実」モノは今までもあった。庶民階級のオリバーがギャップに戸惑いつつ、僕たちの視線の代わりになってそんな風変わりな彼らの生態を見ていくのか...と思っていたのだ。ところが物語は途中から急旋回していく。ざっくりいうとサイコパスのクライムストーリー+BL味になっていくのだ。

本作の最大の特徴は過剰ともいえる性描写だ。大部分は男性によって演じられる。主人公役のキオガンは『聖なる鹿殺し』で見せた、表情が読めない不気味青年のノリをさらに誇張して演じ『聖なる...』で抑制していたセクシュアルなシーンを一身に担当する。全裸ヌードも込みの体当たり演技だ。

サイコパス的犯罪の部分はそんなに出来はよくない。じわじわと心理的に侵入して支配して破滅させる...みたいなサイコっぽい不気味さがあまりなくて、しかも犯罪としての完成度が信じられないくらい低い。そのくせ完全犯罪達成、みたいな雰囲気になっているのだ。性描写も含めて、なんて言うんだろう「本来そんな資質がない作り手が無理矢理エグい物語を作ろうとして考えた」ような雰囲気を感じてしまった。

あの必要以上の男性エロはなんだろう。監督がエメラルド・フェネル、男の性的ファンタジーをこれ以上ないくらいに断罪して見せた『プロミシングヤングウーマン』の作り手だと思うと、男性観客への逆襲なんじゃないかと思ってしまう。いままでサスペンスものに無意味なエロが添えられる作品はいくらでもあった。もちろん女性のね。「女を武器に」系犯罪者モノもあった。ヒロインはみずからセクシーさを見せつけなきゃならない。

フェネルは「女性観客がそういう作品を見ていた時の胸糞悪さ」を男女をひっくり返して男性観客に突きつけてるんじゃないか、という気さえした。そんなテーマで商業作品は作れないだろうから、裏の意図としてね。まあ、イギリス紳士BLモノといえば『アナザー・カントリー』など一ジャンルあったわけで、ひねりに捻ったその2023年版といえばそうなのかもしれない。

🔷アメリカン・フィクション

<公式>

ストーリー:大学で文学を教える作家、モンク(ジェフリー・ライト)は作品が売れない。「黒人らしさがない」と言われてうんざりした彼は、ストリートギャングの黒人のふりをして乱暴な小説を書く。ところがその作品が大評判になり、正体を明かせないモンクは....

こちらもAmazon Prime。プロットが全てじゃないかと思いそうになる。作者がホンモノのギャング上がりだと思っている人々の前では無理矢理ストリート風の口調を真似して、本来のインテリ作家の顔で参加する会議で自分の作品がみんなの話題に登るとあわててコキおろす。要するにコメディだ。

でもすぐに分かるようにだいぶビターで繊細でメランコリックなコメディだ。モンクは医師の家庭に生まれた知的な中流階級の子供。兄弟どちらも医師だ。母親は歳をとった今でも一目でわかるくらい美しい。でも知的な中流階級の黒人は他の人種から見たパブリックイメージに合いにくいから、作家として自分そのものでいるとどうにも上手くいかないのだ。

母親は認知症になり始めていることがわかり、家族は急速に危機におちいる。ここから物語は家族の歪みと再生みたいなしんみりしたトーンになる。ラストは「えっ、そういうまとめ方!?」みたいなオチだった。生活実感としてアメリカでの人種ごとの扱われ方や見え方が分かっていると沁みてくるんじゃないかと思う。

(c)2023 Amazon MGM. via natalie

違和感があったのは、主人公のお兄さんの扱いだ。彼はゲイで、両親に受け入れられていなかった。浮気がバレて離婚した彼は思うままに遊び始める。その彼が何ていうか、ちょっとカリカチュアライズされすぎの気がした。浮いた派手目ファッションだったり、無駄にマッチョだったり、家に遊び相手のお気楽ボーイズを連れ込んだり...本作が人種のステレオタイプを押し付けられる悩みの物語なのに、セクシュアリティの扱いはこんな感じ?と思ってしまった。まあここも生活実感として分かってるわけじゃないから、リアルに描いているのかもしれない、けど。

オッペンハイマー 〜個人の記憶・国家の記憶

<公式>

ストーリー:1942年の秋、物理学者ロバート・オッペンハイマー(キリアン・マーフィー)は米軍の極秘プロジェクト「マンハッタン計画」のリーダーに任命される。ドイツ軍に先んじて世界初の原子爆弾を製造するのだ。無人の荒野ロスアラモスに建設された研究所とスタッフだけの町で研究は進む....そして戦後。英雄となっていたオッペンハイマーを追い落とす動きが始まっていた....

前のエントリーで書いた『デューンPart2』とビジュアルの色調がよく似ている。夕日を思わせる重いオレンジ色が背景だ。でも色の意味はぜんぜん違う。『デューン』は惑星の空や風景の色。『オッペンハイマー』は・・・上の予告編のサムネールだとやっぱり夕日だ。でも本国版のそれは炎と噴煙なのだ。もちろん原子爆弾の。2023年夏のSNS騒動で日本公開が無期延期になって半年、ミニシアター系作品中心の配給会社によってやっと実現した公開だ。日本側は予告編も徹底的に抑えめにしているし、公式サイトにも本編前のスクリーンでも「ご注意」(爆発シーンがあるよ)として観客に念を押している。

ただし、未見の方に最低限いうと、日本版予告編がだいじなところを見せずに違うトーンにしているかというと(たまに本編見ると全然違う映画だったことありますよね...)それはない。僕の印象だと、原子爆弾という世界初のハイテクノロジー兵器開発のサクセスストーリーでもありつつ、できるだけ慎重に、バランスを取りながらその功罪を伝えようとしている。それと日米予告編ともほとんど触れていないけれど、「その後」のストーリーが実はウエイトが非常に大きく、映画のトーンとしても「その後」の部分に規定されている感じがある。アカデミー助演男優賞受賞のロバート・ダウニーJrはそちらのパートのいわば主人公だ。

(c)2023 Universal Pictures via imdb

あちこちで「この映画は予習してないと楽しめない」と言われている。物語の情報量が圧倒的に多くて、よく知られた歴史的実話だからアレンジして単純化するわけにも行かない。大量に現れる登場人物も省略したりまとめたりできないし、科学者や政府関係者だからアインシュタイン以外、あまり特徴的な外見にして分かりやすくもできない。事前に公式サイトの登場人物を見ておくのも悪くないと思うくらいだ。

しかもノーランらしく時系列をシャッフルして、オッペンハイマーの人生終盤の出来事と若い頃からのキャリアをカットバックで見せていくから、シーンごとの時代も初見では絶対に分からない。僕もある程度分かっているつもりだったけれど、よく似ている2つのシーンが実は5年も間が空いていたのは見終わってから知ったのだ。主な出来事の年表くらいは知っておくほうが入ってきやすい(本作はネタバレ厳禁系物語じゃないし)。

フィンチャーの『ソーシャルネットワーク』やスコセッシの『アイリッシュマン』みたいに、主人公のいまの(あまり素敵じゃない)姿を見せながら、過去を回想する形で語っていく形式は単純な時系列より物語に陰影がつく。それに本作だと「人類を破滅させる兵器を生み出してしまった科学者の罪の意識」が本筋だから、キャリアを総括する位置にいる主人公が振り返る形にして、科学者の葛藤、「国家」というもののひんやりした手触りを見せるほうが印象が強い。

じっさいその辺りは何度も念を押すみたいに丁寧に描写して、予備知識がなくても理解できるようにしている。全体のトーンは、ネタバレにならないように抽象的にいうと、オッペンハイマーや科学者たちが背負ってしまう罪を描きながら、その取り扱う対象(原子爆弾)以上には彼らを断罪しないように、どちらかといえば「冷酷に巻き込んで利用する国家の意思」を分かりやすい敵側に設定している気がする。

(c)2023 Universal Pictures via imdb

本作、原子爆弾を開発するまでのパートはポジティブな雰囲気だ。トップにいるオッペンハイマーも当時30代後半、若い超優秀な科学者・技術者が人類初のハイテク技術開発に向けて集まっているのだ。プロジェクトを管理する米軍側がマット・デイモン。変わり者の天才と無骨で推進力があるマネージメントの組み合わせ、『フォードvsフェラーリ』を思い出した。

ああ、なるほどね、と思うところもある。アメリカにとって核兵器はまず第一にテクノロジーの勝利の歴史なんだろう。そして国の安全保障の柱として見られる存在だ。「だけどそれがもたらす恐怖を私たちは忘れてはいけない」というスタンスが作り手が見せたい「良心」だ。一般の日本人にとって核兵器は何よりも国家的な災厄の記憶、国家的なトラウマだ。その感覚が若い世代にとってどのくらい引き継がれているのかまでは僕にはわからない。それでも2024年の今でもこれだけ配慮が必要になるものではあるのだ。

科学と技術に忠誠を誓う才能ある若者が兵器を作る。それをファンタジックに、戯画的に描いた『風立ちぬ』のことも思い出していた。2つの映画のトーンの違い。作り手の違いでもあるし国家の記憶の違いでもあるだろう。

DUNE 砂の惑星 PART2

<公式>

ストーリー:惑星アラキス(デューン)を統治していたアトレイデス家はハルコンネン家の襲撃で崩壊、生き残ったポール(ティモシー・シャラメ)は母ジェシカ(レベッカ・ファーガソン)と、砂漠に生きる民フレメンに合流する。ポールはチャニ(ゼンデイヤ)たちフレメンに戦士として認められ、ジェシカは宗教的リーダーの後継者になる。資源を巡って惑星を荒らすハルコンネン家とフレメンの戦いは激化し、いつしかフレメンのリーダーとなったポールは.....

前作から3年、先行公開のIMAX上映を見に行った。だれでも言うとおり、IMAXで見るのがおすすめだ。間違いない。『2001年宇宙の旅』なみに、何十年後にも参照される映像美術のクラシックを作りに来てる映画だからだ。前作の「圧倒的に巨大な何か」を見るスペクタクルは今作も健在。アクションやスターは他の作品でも見られるけれど、巨大な何かを巨大なスクリーンで見る感じが、抽象的で重量感がある音響系のサウンドとあいまって、そうそう他の映画ではない。

建物や宇宙船、巨大生物サンドワーム....「巨大な何か」ファンはもちろん満足できるし、さらに見せどころの幅が広がっている。戦闘シーンが多くてアクションのバリエーションも豊富だ。砂漠シーンはメインビジュアル通りのブラッドオレンジ的な色合いで、砂漠の民フレメンは砂漠の風景と一体の幻想的な絵になる。

(c)2024 Warner Bros. via IGN

敵のハルコンネンは巨漢のボスが常に空中浮遊して、そのイメージか巨大浮遊物で攻めてきたり、兵士が反重力装置で優雅に崖を登って行ったりする。それからハルコンネンの首都の巨大建造物。ナチやイタリアやソビエトの独裁国家時代の、未来派っぽくもある巨大建築をモノクローム画面で見せる。黒づくめでスキンヘッドのハルコンネンピープルのアンドロイド的な雰囲気が低温の画面とあう。

とにかく他の「映像美」系大作と比べて端正なファインアート的な画面が多いのだ。これに匹敵するのは例えば『燃ゆる女の肖像』とかだろう。あれは古典絵画が参照元だった。本作の引用元は色々思い浮かぶ。映画でいえば『アラビアのロレンス』のイメージはところどころで感じるだろう。フレメンの奇襲シーンはどこかで見たことがあると思ったら大友克洋の1980年代の漫画。さらにそのオリジナルがどこかにあるのかもしれない。

ストーリーは映像ほどには入り込めなかった。古典のSF名作だから翻案するにも限度がある。お話的には「白人酋長もの」っぽさもある。欧米映画によくある、主人公(欧米系)が非西欧文明の中に単身で入ると、そこのボスに見込まれたり、救世主的なポジションになって彼らを率いて立ち上がったりする物語だ。砂漠の民フレメンは明白にアラビックな雰囲気をまとっていて、白人ポールとジェシカをいつの間にか伝説の予言にあった救世主に当てはめてしまう。

ただ、その辺り、実は慎重にトーンをずらしてある。2人はその立場にいることに自覚的で、特にジェシカはそれを利用してポジションを獲得していくのだ。ポールはヒーローのようで(映画的には十分ヒーローだけど)長年の計画の果てに周到に生み出されたコマでしかない部分もある。だから自分がリーダーになると悲劇しか待っていないことが分かっていても「予言」通りに振る舞うしかないのだ。

そんな2人も、砂漠で戦う知恵を受け継ぐフレメンのリーダーなのに無邪気に救世主を受け入れてしまうスティルガー(ハピエル・バルデム)も、それ以外の敵役も帝国の皇帝も裏で支配する秘密結社のリーダーも.....実はだれもキャラクターとしての魅力を最大化しようとしていない。そこがむしろ、本作が子供じみた英雄譚にならない理由かもしれない。

あと、これも物語通りで仕方ないけれど、ポールとチャニのラブストーリーも、潤いを失い切った角質層のような僕のマインドには染み込まなかった。美しい2人のアップは一方で大量の観客を呼んでいるだろう。だけどこれが目当てのお客さんは無理にIMAXの超巨大画面で巨大顔を何度も見る必要はない。とはいえここもちゃんと原作からずらしてあって、チャニだけはポールを無批判に救世主として崇めない、自立した存在になっていくのだ。

砂漠。モロッコの砂漠っぽい景色は少し眺めたけれど、映画にあるみたいな砂丘と岩山だけのほとんど抽象的な風景の中に立つとまた独特な気分だろう(とはいっても僕たちが行けるのは商売っ気満々の観光ツアーしかないけど)。この風景に想像力を広げた砂漠+SFの世界観。『スターウォーズ』『マッドマックス』漫画で言うとメビウスの『B砂漠の40日間』『風の谷のナウシカ』....他に新しい世代の名作も色々あるだろう。その源流に近い『デューン』確かに元祖にふさわしい。

哀れなるものたち リッチな文学系エンタメ!

<公式>

ストーリー:19世紀末、ヴィクトリア朝時代のロンドン。天才外科医ゴドウィン・バクスター(ウィレム・デフォー)は投身自殺を遂げた女性の遺体と出会う。彼女が宿していた胎児の脳を移植し復活させた彼は女性をベラと名づける。ベラ(エマ・ストーン)は赤子の知性から急速に成長し、やがてプレイボーイ弁護士(マーク・ラファロ)の誘いに乗って世界旅行に....

2023年公開、監督はヨルゴス・ランティモス。原作は1992年スコットランドで発行された、フェイク・ドキュメンタリー味がある小説だ。19世紀末の医師の手記を作者が発見した体でベラの誕生から冒険が語られる。その後同じ話が視点を変えて語られる、『最後の決闘裁判』スタイルの小説だ。ドキュメンタリー風味のために銅版画の図版や手書き原稿がはさまれて、奇妙な言葉遊びも入り、なかなか一筋縄では読ませない。

映画はそんな原作を意外にもわかりやすく、じつに豊穣な文学系エンタメ作品に仕上げているのだった。多視点構成は取らず、エピローグも省いて「ベラの冒険物語」に集中して、スチームパンク風のファンタジックな見せ方でフィクション味を高めている。

監督は『籠の中の乙女』『ロブスター』『聖なる鹿殺し』で、リアリスティックな画面の中に思考実験めいた設定を入れ、その不条理な運命にひとびとが従わなくちゃいけない...的な物語を描いてきた。歴史上の実話をモダナイズした『女王陛下のお気に入り』を経て、本作は思考実験というより、ビジュアル含めた独特の世界観のなかでストレートに1人の女性の成長を描く、ある意味オーソドックスな物語になっている。ただし本作、R18だ。

予告編では前面に出さないけれど、あちこちの紹介では「エマ・ストーンの体当たり演技!」的な打ち出しが多い。ようするにベラの成長と冒険はつねにセックスをめぐるものなのだ。大人の身体と抑制を知らない子供の脳を持ったベラは性の愉しみを覚えた途端のめり込む。都合のいい、ちょっと頭の足りないお手軽美女と思ってベラに手を出した弁護士は、逆に彼女にとって都合のいいトレーナーだった。ベラのありあまるエナジーのせいで搾取の関係は成立しない。おなじエマが演じた前作『女王陛下・・』のアヴィゲイルと同じように、彼女は肉体的にも性的にも強者なのだ。

そのあたりの力強いアクティブさは、同じクラシックかつ捻った描き方もあってトリアーの『ニンフォマニアック』をすぐに思い出した。ヴァーホーヴェンの『ベネデッタ』にも通じるものがある。主体的に、自分の欲望だけに従ってセックスと向き合う女性、だから何人と関係しても彼女はけっして消耗しないし、男視線でいう「堕ちていく」描き方はまったくない。そんなスーパーな女性の強さを、畏敬の念を込めて、若干ファンタジックに男性監督が描く、というところも同じだ。

もう一つ共通点がある。『ニンフォマニアック』のシャーロット・ゲーンズブールと同じように、本作のエマ・ストーンも、キャラクターのありかたに合わせて、性的アドベンチャーを見せながら、観客のポルノ的消費はおことわりなのだ。いくら「R18!」「あのエマ・ストーンが!」とか言ったところで、実際に露出はしていてもポルノ的に楽しませようという撮り方はいっさいしていない。エロって見せ方なんだなとつくづく思う。

© 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved. via official ando IMDB

見ながらすこしひやひやするところが無いでもない。でもエマ・ストーンくらいのポジションの女優が2作続けて出演し、しかも本作ではプロデューサーにも入っているくらいだから、すべて承知の撮り方なんだろう。

赤ちゃんの脳を移植されて無から再生するベラと創造主的な(わかりやすくゴドウィンを略してゴッドと呼ぶ)医師の関係は、いわゆるピュグマリオンものめいて見える。最初はね。ピュグマリオンの例にもれず彼女は自由をはげしく求めはじめ医師はあれこれ理由をつけて彼女を囲い込む。『籠の中の乙女』の感じだ。急速に成長するベラは、旅先の出会いをきっかけに教養と知性に惹かれていき、社会的正義に目覚める。ヨーロッパ的な正しき「人間的成長」だ。成長期の彼女の欲望は、性も教養もそれ以外も含めて、身体とアンバランスにリセットされてしまった脳にひたすらデータをインプットしていく、吸収の欲なのだ。

エマ・ストーンはアンバランスさを身体言語を全開にして演じる。身体操作に段々と社会性が加わってくると、表情もきりっとしたものに変わっていく。いっぽうで身体がそれなりの年月を経ていることも隠そうとしない撮り方だ。原作ではベラが20代後半、医師は30代、プレイボーイ弁護士も20代。物語に重みと味わいを与えるために、ベラは30代半ばの雰囲気に、医師は老人に、弁護士は50代のおっさんに変わっている。

本作をエンタメとして成立させているのは、画面のリッチさがすごく大きい。監督の過去作とは比べ物にならない大規模予算でアクションじゃなく、古いロンドンや空想のリスボン、ドラマチックな地中海の高級客船、パリの娼館、スチームパンク的な奇妙なテクノロジーを再現する。いままでの「現物で不条理を撮る」からの大転換で視覚情報の洪水だ。いいシーンはいくつもあるけれど、自由を求めるベラといつの間にか束縛する側になる弁護士がその関係をコレオグラフィで表現するダンスシーンが最高だ。

ヴィデオドローム マクルーハン思想をビジュアルにすると...

<参考>

ストーリー:ケーブルテレビ会社の経営者マックス(ジェームス・ウッズ)はセックスと暴力の過激コンテンツを探すなかでドキュメンタリックな暴力映像『ヴィデオドローム』にであう。映像は視聴者の脳に影響を与える力を持っていた。パーソナリティーのニッキ(デボラ・ハリー)も出演するために去る。映像と人体の拡張だと語る教授とその娘、映像の制作者だと名乗る男との出会いを経て、ヴィデオドロームにはまっていくマックス。幻覚とリアルが渾然一体となった日常になっていく....

デヴィッド・クローネンバーグ監督、1982年公開。アイコニックな〈脳味噌ぽーん〉超能力バトルムービー『スキャナーズ』の翌年だ。監督の初期代表作の1つで、イマジネーションが自分を侵食してくるクローネンバーグならではのモチーフと渾然一体となって、こちらも実写特殊効果の人体変容シーンが楽しめる。本作の特殊メイクは巨匠リック・ベイカーだ。

ところで、古い名作を見返すときの味わいは2種類ある気がする。1つはタイムレスな古典として当時の世界観込みで楽しめる作品。200年前の絵画を見るとき、古都を旅行するときと一緒で、完結した世界のある異文化との出会いともいえる。もう1つは時代を、あるいは後の流れを作ったマイルストーン的な作品。こっちは時々微妙だ。その作品の影響を受けた洗練された表現がいま当たり前に見られたりする。現在と地続きなのだ。僕たちは少々チープだったり荒削りだったり古臭く見えたりする映像を「こんな歴史的な価値が」と補完しながら楽しむ。『2001年宇宙の旅』がはるかにそびえる名作なのはその両方の価値を備えているからだ。

本作はどちらかに分けるなら後者だ。『スキャナーズ』が例えばアニメの古典である『アキラ』に繋がったみたいに、本作の、人体とメカの有機的な侵襲的な融合のイメージは、例えば塚本晋也が(かれもけっこう世界中の作家のアイドルだ)『鉄男』を制作するときの直接のインスピレーションになった。TVの映像が、物体性を、それどころか身体性を持つイメージも相当にあたらしい。だけど、作り手たちのぶっ飛んだインスピレーションが1980年代前半の映像技術の限界にしばられるのは、どうにも仕方のないことだ。

(c)Universal Pictures via MOMA

本作の立ち位置はなんだか『ゼイリブ』(1988)に近く見える。メディアによる人間の無意識の支配。インターネット前だから主役はTVだ。『ゼイリブ』が『メディアセックス』を下敷きにしているのと同じように本作は監督と同じカナダの思想家マーシャル・マクルーハンのメディア論を発想のベースにしている。

主人公たちの精神(と脳)を支配し、人格を変えてしまう魔術的な映像は、見るからにアンダーグラウンドで撮影された、画質が低い拷問と殺人の記録映像だ。ローファイな映像の中のショッキングなシーン。見る側は、欠けたピースを補完するみたいに、情報量が少ない粗い映像から出来事を読み取る。本作以降も記録映像もの、ファウンド・フッテージものに受け継がれている感覚じゃないだろうか。

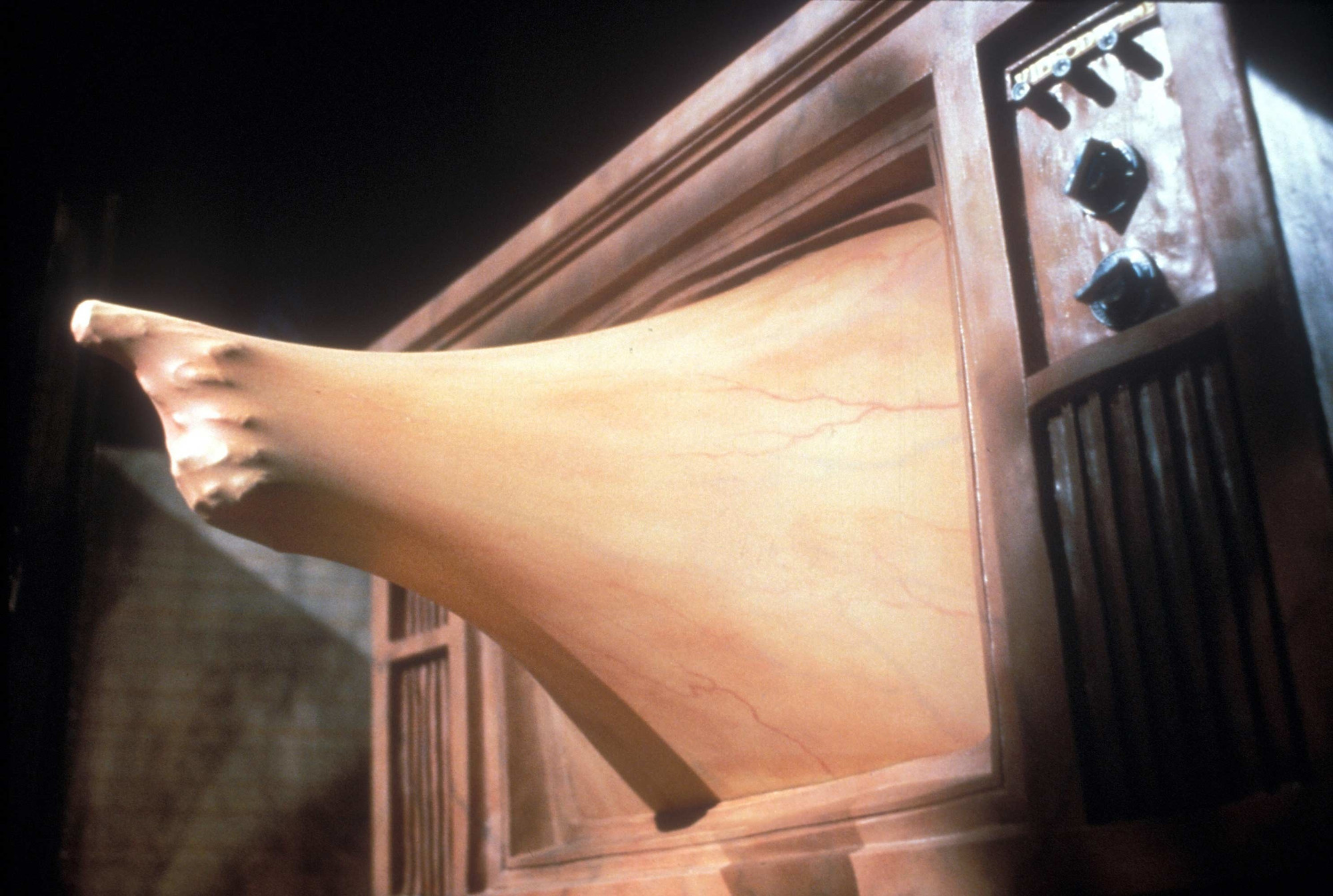

本作がその後も色々生み出されただろう「魔術的映像」ものと決定的に違うのは、その影響も、それどころか無機質なはずの映像の側も、ぬめぬめとした有機的な肉体描写を通じて描かれるところだ。幻覚にとりつかれた主人公の前で、ビデオカセットもTV受像機も体の一部のように膨らんだり脈動したりし始める。そして主人公の体には....そのイメージはのちの『裸のランチ』最新作『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』で再現される。

本作のテーマは予言的だとよく言われる。主人公が耽溺するビデオ映像は今ではネットに流通するコンテンツに置き換えられる。2024年初頭の今、ガザ地区の市民たちの正視できない映像が欧米系ニュースサイトを飛び交っているのは容易に想像できるし、暴力的映像じゃないけれど、日常的に繰り返して見てしまうポルノ映像によるいわゆる「ポルノ脳」もなんだか近い話だ。

ただ、たいていの表現者はメディアの支配を受けた人間を描くのに粘液っぽい描写はあまり使わない。監督の一貫した興味とモチーフはメディアそのものというより、テクノロジーに不可分になってしまった人間の肉体がどれだけえぐく性的メタファーたっぷりに変容するか、という1点だろう。