『漫画六家撰』の版元である中央美術社に関しては拙稿「田口掬汀と中央美術社」(『古本探究Ⅲ』所収)において、もうひとつの漫画円本企画『現代漫画大観』 を挙げ、このうちの二冊に言及している。だが最近もう一冊入手したこと、及び前回の『裸の世相と女』の巻末に全点がラインナップされていたので、再び取り上げてみよう。まずはその明細を示す。

(「漫画六家撰」)

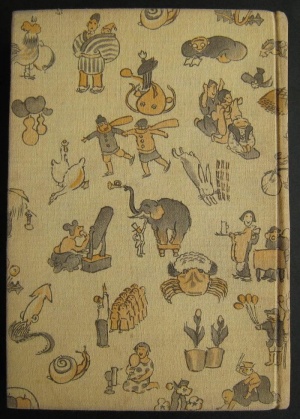

(「漫画六家撰」) (『現代漫画大観』)

(『現代漫画大観』)

1 『現代世相漫画』

2 『文芸名作漫画』

3 『漫画明治大正史』

4 『コドモ漫画』

5 『滑稽文学漫画』

6 『東西漫画学』

7 『日本巡り』

8 『女の世界』

9 『職業づくし』

10 『近代日本漫画集』

今回入手したのは7の『日本巡り』で、これは本州、四国、九州、北海道、樺太、朝鮮、台湾という植民地を含んだ「日本巡り」に他ならない。それは東京の「丸之内ビルデング」から始まり、一ページにそれに関する一文と漫画が添えられ、田中比左良の名前が記載されているので、双方が田中の手になるとわかる。それにまた田中以外の多くの漫画家たちが参加し、ほとんどのページがそのようなかたちで埋められ、全国各地の名所旧蹟、事物、風景などが紹介されていく。まさに様々な漫画家による「日本巡り」ということになろう。

(『日本巡り』)

(『日本巡り』)

その一例として、国内ではなく、『近代出版史探索Ⅱ』363の北沢楽天による樺太を取り上げてみよう。それは「樺太見物」と題され、五ページに及ぶが、その(二)である。

大泊(樺太の玄関口――引用者注)の夜を漫歩(ある)く、商家と青樓と軒を並べるも植民地の情調だ紅燈の下に朝鮮服の遊女が人待顔に街路を眺めて居るのは寧ろ哀れを誘ふ、亜庭神社祭礼で高い石段は人で埋つてる、拝殿のあたりから街を瞰下すと東京に負けない賑かだ岡野屋といふ料理屋では四人連の客に一度に酒を四本づゝ運ぶのには驚いた寒国の風ださうな、内芸者が二十人も居る。入る時半玉を叱り飛ばして居た手拭浴衣の女中が紋付に着換へて座敷に出た、此に於て知る女中兼芸者なるを。

この一文の横には「亜庭神社祭礼で高い階段は人で埋つてる」漫画が添えられている。また『近代出版史探索Ⅳ』750の宮尾しげをによる「色刷漫画地図」の「北部日本」には樺太も描かれ、北海道の稚内から大泊へ連絡船が出ているとわかるし、夜の十時半に出発すると、樺太着は朝の七時だったようだ。これは想像するしかないけれど、この漫画を特色とする『日本巡り』は様々に興味深いし、それなりに読者もいたのではないだろうか。

この『日本巡り』の奥付にある編纂兼発行人は田口鏡次郎との記載からすれば、彼自らが企画し、編纂したと考えられる。全巻は見ていないが、1と8において、田口は発行人だけを務めているからだ。彼は『日本近代文学大事典』においてはペンネームの田口掬汀として半ページ以上の立項があり、また筑摩書房の『明治家庭小説集』(『明治文学全集』93)には主要作品『女夫波』と詳細な年譜が収録され、孫に当たる高井有一によって『夢の碑』(新潮社、昭和五十一年)という伝記小説も書かれている。

それらにおいて、田口は家庭小説家や劇作家として立項され、トレースされているけれど、近代出版史においても重要な人物なのである。だが『出版人物事典』などにはその名前を見出すことができない。かろうじて『夢の碑』と先の拙稿が出版者としてのプロフィルを描いていることになろう。それゆえに拙稿と重なってしまうが、簡略な田口の出版者としての軌跡を提出しておきたい。

田口は明治八年に秋田県角館町に生まれ、小学校卒業後、郡役所などに努め、『新声』の投書家として才を認められ、新声社に入り、編集者となった。これはいうまでもないが、『新声』は明治十一年生まれで同県同町出身の佐藤義亮が三十九年に創刊した文芸雑誌である。『新潮社四十年』は「田口掬汀氏――が三十三年の冬入社、二十六歳。氏は『新声』がでゝから初めて文章を書きだしたのだが、往くとして可ならざるなき才人で、間もなく、小説の力量を認められるやうになつた」と述べられている。その一方で、やはり同郷の平福百穂が入社する。百穂に関しては『近代出版史探索Ⅵ』1095でもふれている。『夢の碑』の構図において、この三人をモデルとして、明治時代後半の文芸出版や編集状況が描かれていくことになる。

しかし明治三十六年に新声社は実質的に倒産し、田口は『万朝報』に移り、家庭小説家の道をたどり、その関係から劇作家も兼ねるようになるのだが、一方で美術関係の事業へ傾斜していく。そして大正二年に日本美術学院を設立して美術出版を始め、四年に美術雑誌『中央美術』を創刊するに至る。これは『日本近代文学大事典』の解題によれば、「内容の豊富さと充実度において、大正美術の研究に欠かせないもの」とされ、編集兼発行人は田口鏡次郎、発行所は中央美術社だったのである。

[関連リンク]

過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら

![金子文子と朴烈 [DVD] 金子文子と朴烈 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/513i3lvDVrL._SL500_.jpg)