●

使うべき言葉やもの言い、道具としてのそれらをひとつひとつ丁寧に意味と紐付けて「定義」してゆき、その上であたかも煉瓦やブロック、機械の部品を手順に沿って組み立ててゆく、そんな言葉の作法、少なくとも書き言葉において文章としてつむいでゆくことが、文字を介してものを考えることの基本形である――ざっとまあ、そんな感じで教えられてきましたし、そんなものなんだろう、と、なぜかここは柄にもなく割と素直に受け入れてもきました。少なくとも、大学にうっかり紛れこんで以来は。

まさに「そういうもの」として、あまり深く考えることなく書き言葉としての文字とつきあい、意図や目的はその折々でさまざまなれど、まあ、それなりに何とか操ってきたつもりではあるわけです。その結果、やくたいもない文字列の山が具体的なブツとしての本だの雑誌だの新聞だの、切り抜きだの書きつけだのメモだの何だののいずれ紙媒体から、昨今はそれどころか電脳空間に宿る電子媒体としてまでも、とにかく馬齢を重ねてきた度合いに従って否応く眼前に「ある」という現実。

昨年暮れ、この場でも何度か触れてきたそれまで3年半係争中だった大学との「和解」が一応成立、この3月末の定年退職まで教員として雇用関係にあることが裁判所から認められたのですが、それまでに大学に拉致されたままだった古本雑本の類から、ありとあらゆる文書書きつけその他をまとめて持ち出さねばならず、その作業の過程で自分がこれまでこさえてきたそれらを具体的なブツとして、あるいは何らかの電子媒体として、あらためて手もとで取捨確かめた上で右から左に梱包しては持ち出すことをしなければならなくなり、それら他でもない自分自身がこれまで書きつけ、入力してきたものを、あらためて〈いま・ここ〉において「読む」という営みをもまた、たとえ斜め読み走り読みであれ、期限の定められた棚卸し的にする羽目になった数ヶ月。

すると、もともとほったらかしていたのに短期集中でそんなことを続けていたせいなのでしょうか、そもそも「書く」と「読む」との間に果たして何ほどの違いがあるのか、といったとりとめない、でもうっかりと根源的でもあるらしい問いもまた、なまった老体に時ならぬ手作業で筋肉関節その他、まんべんなく悲鳴をあげるおのれの身の裡に湧いてきたりもしたのであります。

●●

芸能であれ演芸であれ芝居であれ何であれ、何らか生身を介した上演に必ずまつわってくるあの雰囲気。上演そのものだけでなく、それらを取り巻き、見る側も含めて、まさに「演」が現前化する場に、そしてその場を成り立たせている関係の複合においてなぜか必ず宿ってくる何ものか。その場限りのなまものであり、その日その時その場所という時間と空間の限定の上に初めて成り立つものらしいそれら生身の上演的表現の妙味の不思議は、絵画や彫刻に代表され、のちにはそこからさまざまな拡がりを持つようにもなっていったいわゆる美術や芸術の、いずれ何らか具体的なブツとして持続的に存在する物象を相手に語られる作法と共に成り立つ審美的領域とはまたひとつ別の、記録され固定化されざるはかないなまものゆえの限界と共に、同じ審美的領域として考えようとする場合であっても、その上演であることの独自性に過剰に合焦されるようにもなっていました。

文字を介した創作表現も同じこと、文字によって書かれ、最初は木石パピルス、のちに紙へと媒体は変われど、いずれ記録され、その時点で固定化されるという意味では絵画や彫刻などと同じ系列の営みである以上、そこに動かず「ある」ものとして対象化される、そのことによって審美的な語りもそこからいわば一点透視的に放射されてゆくたてつけを伴うものでした。「書く」と「読む」にしても、そのような「ある」ものを軸にして考えられる行為であって、文字によって書き、それを読む、という関係も、具体的なブツとしての創作物が「ある」ことを前提に考えられるのがあたりまえでした。

けれども、です。「書く」の結果そこに残るブツ、その具体的なブツに働きかけて「読む」、「書く」「読む」をそのような位相においてだけとらえることの不自由というのも、実はすでにわれわれの裡にあるのではないか。

「書く」は同時に「読む」でもある。自分が書いたものは、書きながら同時にまず自分自身が読むという意味で、同じひとりのこの自分自身、まさに生身の裡で同時進行してゆく過程でもあります。書いた結果そこに残って「ある」ものは、その「書く」「読む」同時進行の過程からはある意味疎外された結果の存在。紙の原稿であれ、そこから先、可搬性や流通性、商品性などにあわせて印刷、冊子化書籍化されたものであれ、初発の「書く」「読む」過程の〈いま・ここ〉からはすでに別の過程にあるものです。もちろんそこから新たに始まる「読む」、自分自身が書きながら読む同時進行過程とはひとまず全く別の、他人が関わり読んでゆく、いわば社会的過程としての「読む」が始まるのですが、しかし、そちらの社会的過程としての「読む」ばかりが普通は想定されていて、初発の「書く」「読む」の現場で起こっている過程については、その主体である生身の裡に生起しているものも含めて、十全に言語化され自省的考察の対象には未だなっていないのではないか。

つまり、こういうことです。自分ごととして読むこと、つまり自分自身が書きながら読む、「書く」と「読む」とを同時進行の過程として体験しながらという意味においてならば、その限りにおいてそれも芸能と何らか地続きの上演的な、時間と空間とに限定された場においてこそ成り立つ営みであり、さらに言えば「うた」の宿り始める初発の地点とも、もしかしたら遠い縁を結んでいるのかもしれない。ゆえに、「書く」「読む」というのは、その初発の時点で分離されたものでなく、同じこの生身の裡で行われる同時進行のまるごとの過程であり、体験であるらしい――まあ、例によってとりとめないあれこれ枝葉を好き勝手に繁らせながらの妄想沙汰ではあるのでしょうが、そしてこの程度のことはおそらく、これまでもどこかの誰かがもっと理知的に論理的に言語化していることでもあるのでしょうが、でも、それがたとえ「車輪の再発見」に過ぎないにせよ、それもまた他でもない自分ごととしてこの歳になって想起した/できたことというのは、また別の意義もあるらしい。

というのは、かつて自分自身が書いたものを〈いま・ここ〉現在のこの自分があらためて「読む」という体験には、今の自分がそのかつて書いたものを内容含めて「忘れている」ということもあるわけです。歳を喰う、ボケや痴呆があからさまになっていずとも、長い間生きていることの結果としてそれは普通にあり得る。仮に忘れていなかったとしても、ここは文字に限らず記録された表現の特性でもありますが、かつてそれを書いた時の意図や方向性などとはまた別の読み方、〈いま・ここ〉の自分を介したがゆえの新たな姿をまた平然と現わしてくれたりもする。さらに加えるならば、かつてそれを書いた時の「書く」「読む」混然一体の上演的意識や感覚をいくらかでも覚えていたり、あるいは当時書かれたものに〈いま・ここ〉の自分を介して接することで記憶の裡から引き出したりすることもあり得るわけで、そうなればそれらと現在〈いま・ここ〉で「読む」を発動している自分の裡に現前している上演的意識や感覚とをつきあわせながらの補助線構築、多様で重層的な時空を越えた「読む」の創造的現場を仮構的に生み出すことすらあり得ます。

ですから、「書く」「読む」同時進行の過程においてこの生身の裡に宿るものは、この場で縷々執着してきている「うた」の本質および本願、言葉本来の意味での人間的な、生身を生きねばならぬ存在ゆえの営みにまで、うっかり根をおろしているものでもあったりするのではないか。つまり、あらかじめ個的で、ある意味自閉的で排他的で、だからこそ私的でもあるといった方向にだけ考えられてくる習い性にどうやらなっていた「書く」「読む」という営み、それがひとくくりに「読み書き」と「読む」先行で言い習わされてきていることの社会・文化的な機微なども含めて、実は初発の地点においては上演的な何ものかを伴う〈いま・ここ〉の行為、時間と空間の縛りの裡に生身を介して宿るあの不思議な雰囲気とそれに伴う意識や感覚などを同じく共通項として持つものだったのではないか。

いわゆる「文学」と呼びならわされてきている多様な表現の形式――とりあえず話し言葉も含めての言葉を介してのものに限っておきますが、それが「個人」の「創作」としてあたりまえに認識され定義されるようになってゆく過程のその外側、「そういうもの」になってきてほぼ自明化している枠組みの〈それ以外〉の部分をどのように包摂して考えてゆけるのか、という問い。それは「文学」だけでなく「芸術」一般、日本語環境での術語に変換される以前の初発のすがたをもあらためて視野に収める努力もしながら、例によって日々粒々辛苦で淡々と自身、問い続けてゆくことからしか先行き見えてこない道のりではあるようです。

●●●

「読む」ことも「書く」ことと同じように、この生身を介した往還的な過程の裡に、しかも必ず〈いま・ここ〉の事態としてある。とは言え、先にも触れたように、常用的なもの言いとしては「読み書き」ですから、やはり主になるのは「読む」なのでしょう。

「読む」がなければ「書く」もない。その双方が共にひとりの生身の裡に可能であるからこそ、人は主体となり得る。

だから、あの自動筆記の「書く」などは、その意味では「読む」と分離、切断されたところでの「書く」のありようとして「異常」と認識されていたはずで、それは神がかりや憑依状態での「うわごと」的な託宣などとあわせて、主体の制御のきかない――この場の文脈に即して言うなら「読む」と切断された状態での現前的上演的言語表現というものは、それが書き言葉であれ話し言葉であれ、日常的な生活世界を編制している社会的な「読む」とは接続し得ないものであるという理解の筋道に立っていた。逆に言えば、「読む」ことこそが、そうと意識しない/できない水準もあたりまえに含みながら、われわれの日常を本質的な意味で支えているものらしい。そして、その「読み書き」が共に生身の裡に〈いま・ここ〉に現前して何らかの表現に向かおうとしている状態というのは、ことの本質として「うた」の原初的ありようにもとても親しいものでもあるらしい。とすれば、「読む」はまた、どこかで「うた」を内包している営みである、と。

なるほど、そのように考えてゆくなら、本邦のマンガを「読む」ことなどは、ある意味「うた」の発露といった意味あいもあるかもしれません。またわけのわからないことを、という顔をするなかれ。というのも、絵の巧拙がそのままマンガ作品としての良し悪しに直結しているわけではないという、マンガ読みにとってはいまさら自明なことを、最近のAI技術の発達があらためて広く思い知らせることになっているようでもあるからです。

本邦のマンガと称される表現は、戦後の手塚治虫以来のいわゆる「ストーリーマンガ」をひとつの定型として認識されてきているわけですが、それはどうやら本質的に「動き」を反映された紙の上の表現という意味あいがあり、またおそらくはだからこそ、そこに動く人物やその他主体の背後に「心理」「内面」が読み込みやすくなっていて、それらが共に複合しながらひとつの表現の形式が整っている――本邦のマンガ表現というのは、ざっとそのようなものであると認識されてきています。

マンガが「動き」を反映した表現である、というのは、それが紙の上での映画である、といった言い方などで当初から言われてきてはいました。あるいは、マンガを描こうと志す者たちの中に、映画に魅了されて映画を創りたい、映画監督になりたい、といったモティベーションからマンガを手がけるようになった者が少なからずいたことなども、同じ意味あいで語られてきました。だから、いまさらそれが何?という反応にもなりがちですが、ただ、その「動き」というのは二次元の表現としてのマンガ作品にだけ、対象物として内在しているのではなく、読み手との関係、相互性の裡に宿る「読み」を介して初めて立ち上がるようなものでもありました。紙媒体に描かれ、印刷された作物としてのマンガ作品に創作物として「動き」が表現されている、というだけでなく、それらマンガ作品としての「動き」の表現というのも、そこで閉じられているのでなく、読み手の側の、それもそのマンガ作品と同時代の〈いま・ここ〉を生きる無数の生身の「読む」リテラシーを介してようやく、十全な表現としての「動き」を「読む」場に現前させることができる。もちろん、そのような同時代の無数の生身を伴う読者たちとの関係や場を濃密に取り結べるようになっているのも、あくまでも商品として市場を形成できるようになったからこそ、という側面も含めてです。

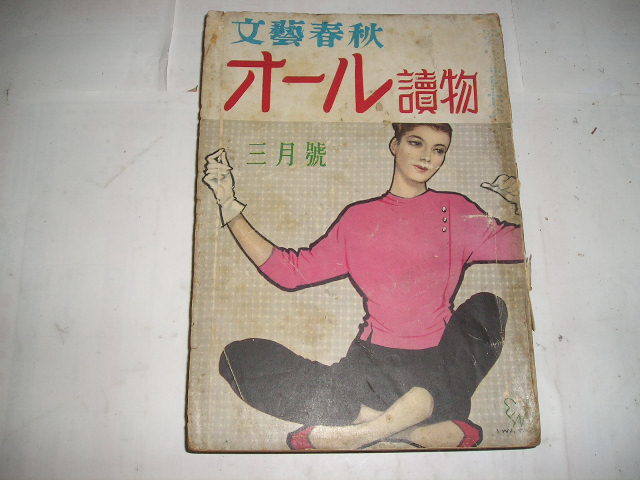

コマ割りや視線誘導といった、マンガ表現の特性を分節し言語化するようになった近年の研究から、それら「動き」の内実もだいぶ光が当てられるようになったようですが、そのようなマンガ表現の文法を的確に「読む」ことのできるリテラシーが読み手の側にもあって初めて、その作品性というか、創作物としての本質に理会することができる。というか、マンガ表現の革新や進歩といったそれなりに急激だった変化の相も、単に描き手の側の創意工夫というだけではもちろんなく、そのような読み手のリテラシーとの相互性の裡に起こっていったイノベーションでした。昭和30年代前半あたりから簇生していった週刊誌ベースのマンガ専門誌の市場は、そのような描き手と読み手の間の濃密な相互性の場にもなっていったわけです。それは、ある意味舞台表現と観客の関係にも喩えられるものかもしれない。とすれば、本邦のマンガとは、舞台表現における戯曲にも近いところがあるとも言える。

戯曲を読む、という行為もまた、いまひとつピンとこないまま、この歳までうかうかと生きてきてしまっていますが、戯曲の本質はせりふにあり、書き言葉でなく話し言葉としてのそれは、実際に発声され上演されることで初めてその美的意義を十全に表現することができる。その限りにおいては詩と同じであり、ゆえに戯曲もまた詩と同じように読まれるべきである――ざっとこういう考え方も、折り目正しい演劇史ではひとつの考え方としてあったことくらいは、いつかどこかで聞きかじり読みかじった程度の知識としてあります。

「科白が韻文である事と、散文である事とは如何にして異るのであろうか。」

「韻文の科白が過去に於て伝統であり、慣習であつた事は、現在に於ける散文の科白に就ても同様である。然し伝統とか慣習とかを離れて何故科白は韻文でなくてはならないのか、何故散文でなくてはならないのか、と云う問題を考えなくてはならない。」

こんなことを言うのも誰あろう、織田作之助であります。織田は当初、戯曲を志していて、しかもそれがランボーやヴァレリーやマラルメといった翻訳介した詩と共に彼の創作へと向かう意欲を醸成する土壌となっていたことは、のちのあの文体などを生んでいった背景としてもっと考えていいことだと思いますが、それはともかく。

「文学」とひとしなみに呼ばれる表現にも、そのように生身の身体性が必ず貼りついてあった。それは当然「詩」や「短歌」などのいわゆる詩歌の類から、芝居などの上演系の舞台芸能などにも拡がりを持つような、その程度に融通無碍なたてつけの裡にあったようなのです。だから、それらを「読む」こともまた、単に文字/活字の散文と対峙しての営みというだけでなく、詩歌や芝居、演説などにも同じ生身を介して身を躍らせ得るし、だから「うた」も必ず潜在的に宿っていたのだと考えておいていい。「うた」を身の裡にはらみ、宿らせながら「書く」のだし「読む」もまた、いずれそんな生身の状態。その頃の総合雑誌や文芸誌の目次の上で、おそらくは便宜的という側面が大きかったのかもしれませんが、「評論」「詩」「創作」などと区分けされて割り付けられたそれぞれの作物にしても、「読む」に際しては「書く」のと同じ活力、同じ「うた」を宿した生身が介在していたのでしょう。だから「戯曲」もそのように「読む」を求めたし、実際そのように接するものだったということのようです。