1.「一人称」の経済学

宇野常寛の話題作『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)は、「ゲンジツ」(こころの消費の対象物)と同じ問題域である「拡張現実」を検討したものだといえるだろう。宇野のこの優れた本については別に論じなければいけない。ここでは彼の本がその表題に示されているように、村上春樹の著作を大きな検討の素材にしていることに注目したい。僕もまた村上春樹の一連の発言や著作に導かれてきたといえるからだ。シノドスメールマガジンの連載では村上については、ほとんど触れていないのだが、2011年の7月16日に行われた研究会(レジュメは、http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20110718#p4)では、村上春樹の発言を援用して「物語の経済学」について語った。以下はそのレジュメを簡単に再説しようと思う。

村上春樹を(物語の)経済学の視点から読み解くとはどういうことだろうか? 良質な導入は当の村上自身から与えられている。カタルーニヤ国際賞授賞式のスピーチは、村上が東日本大震災と原発問題について語ったものとして注目されたが、この内容は経済学のテーマである「効率」をめぐり、それを批判したものだ。

村上春樹のこのスピーチは、もし「良質な」という形容詞を、人の発言に使うことが許されるならば、それを冠するにふさわしいものに違いない。僕もその内容に感銘するところ大きかった。ただし、彼が福島第一原発の問題が、「効率」を追求した点に求めたところはやはり問題として検討しなくてはいけない。

村上春樹氏のスピーチ全文は以下に記録が残っている(http://megalodon.jp/2011-0611-0101-51/www.47news.jp/47topics/e/213712.php?page=all)。以下、長くなるが、該当部分を引用しておく(イタリック体表示)。

戦後長いあいだ我々が抱き続けてきた核に対する拒否感は、いったいどこに消えてしまったのでしょう?我々が一貫して求めていた平和で豊かな社会は、何によって損なわれ、歪められてしまったのでしょう?

理由は簡単です。「効率」です。

原子炉は効率が良い発電システムであると、電力会社は主張します。つまり利益が上がるシステムであるわけです。また日本政府は、とくにオイルショック以降、原油供給の安定性に疑問を持ち、原子力発電を国策として推し進めるようになりました。電力会社は膨大な金を宣伝費としてばらまき、メディアを買収し、原子力発電はどこまでも安全だという幻想を国民に植え付けてきました(略) そのようにして我々はここにいます。効率的であったはずの原子炉は、今や地獄の蓋を開けてしまったかのような、無惨な状態に陥っています。それが現実です。

原子力発電を推進する人々の主張した「現実を見なさい」という現実とは、実は現実でもなんでもなく、ただの表面的な「便宜」に過ぎなかった。それを彼らは「現実」という言葉に置き換え、論理をすり替えていたのです。(略)ここには「地獄の蓋を開けてしまったかのような、無惨な状態」を引きおこしたのが、効率を重視し、その効率を無視することは「現実」を無視することであると論理をすりかえてきた、われわれ日本人の倫理と規範の敗北、安全の軽視というものが強い口調でいわれている。

ここで村上が述べているのは、原子力が安全で効率的なものであるという「現実」を突き付けてきた政府や東電などの組織の強弁だ。このような「現実」はあくまで「」つきの現実、つまり原発を効率性で推進しようとした人たちの物語(ゲンジツ)ともいえる。ここでは村上が批判した対象を、「効率という物語」と名付けよう。

ところで僕がまずみたいのは東京電力は本当に効率性を重視してきたのだろうか? という点である。むしろ効率性を犠牲にし、非効率性を重視してきたために今回の事態を招いたのではないか、というのが僕の意見だ。もし日本人の規範と倫理が問題視されるならば、そのような非効率性を知っていてあるいは享受して無視していたことに(僕も含めて多くの日本人が)問題視されなければならないのではないか。

もちろんここで僕は、東電の地域独占がもたらす非効率性を問題にしているわけだ。例えば原発のリスクが経済的な計算が可能だとしよう。この原発リスクの費用はとてつもなく多額だ。しかしこの多額のコストを東電は電気料金に上乗せすることはしてこなかった(参照:岩田規久男『経済復興』(筑摩書房))。つまり私たちは規範と倫理の問題だけではなく、本来負担すべきリスクを上乗せした料金さえ支払ってはこなかったといえる。

この本来払うべき料金を払ってこなかった(=東電がこのコストを料金に独占力を利用して上乗せしなかった=これは効率の問題ではなく、もちろん非効率の問題である)。しかもこの料金の原発リスクの上乗せをしていないことが、最近のエコブームや二酸化炭素排出規制への機運とともに、原発推進にも拍車をかけた。例えば炭素税を課すと石油・石炭などを利用した発電は減少し、「安価な」原発の建設がさらに促進される。本来さらに推し進めるべき効率的なエネルギー利用が損なわれ、非効率な原発の推進が行われてきた。それに日本人は規範や倫理以前に、「安価」な原発電気料金にのっかっていた。そしていまその払うべきだった「支払い」を請求されているのが、今般の原発問題だと思う。ここには村上のいっている「効率」ではなく、僕には非効率の問題があるように思える。

しかも国際比較でいえば、日本の電力料金は割高だ。これも独占の非効率性からでてくる。つまりただでさえ割高な電力料金は、原子力を利用することで本当はもっと割高になるのだが、それを政策的に抑制していると考えられる。もちろん繰り返すがただなものはあまりない。ツケは原発のリスクの顕在化とともに支払われることになる。

ところで経済では資源(時間や物的・人的な資本など)が一定であるときに、それを完全に利用した場合、異なるふたつの目的でその資源を利用しようとすると、一方の目的のための利用を増やせば、必ず他方の目的の利用が減ることになる(その逆もまた真)。例えば、経済全体の資源が完全に利用されている状況で、ふたつの目的(効率性と安全)の間ではそのような「トレード・オフ」が発生する。

手書きの図で恐縮だが、この図はそのような効率性(図ではe)と安全性(図ではs)のトレード・オフを描いたものである。曲線上に当該の経済的な状況があれば、その経済環境で利用できる資源は完全に利用されているとみなす。他方で、資源が完全に利用されていない状況は、曲線の内側の領域になる。例えばNはそのような状況を示している。Nはいまの東電のありようである。資源が未利用なので、効率性の点からも安全の点からも改善する余地がある。それはN点を基準にして、上方垂直線と右方向の水平線に囲まれた領域(領域esと名付ける)に、経済的な状況を推し進めていけば、効率性も安全性もともに改善することが可能になる。経済状況が資源の完全利用の壁(それが曲線上の状況である。曲線を超えることは想像上のケースを除きできない)にあたるまではこの効率性と安全性の同時的改善が実現できる。そのような同時改善の余地は思う以上に広大な領域だと僕は思っている。

もちろん効率性だけ、安全性だけ、をどちらか極端に選んでしまうこと、つまり領域esを逸脱してしまうような方向は、それぞれ望ましいものではない。ここでは詳細は省略したのだが、領域esの方向だけが、初期のN点の状況よりも、当事者(例えば日本に住んでいる人たち)の厚生を改善できる。

僕は経済効率性を追求すれば、いまの日本の社会ではかなり早いスピードで原発依存から脱却できると思う。これは同時に村上の要求しているような安全性をみたすだろうから、es領域での改革になるだろう。この改革のキーは電気会社の地域独占を改善することにつきる。

ところで村上が批判した「効率性という物語」そのものの構造をみておきたい。政府や電力会社が「原発はムダがなく安全である」という物語である。この物語を完全に信じてしまい、そこに立脚して「しか」原発問題を考えられない人の状況を、ここでは「完全な視認同化」のケースと呼ぼう。

この「視認同化」というのは、村上が一人称の物語(例:小説の主人公が「僕」のケース)の特徴を語ったときに利用した概念だ。

「読者も一人称の目線で、つまり「僕」と同化するかたちで、目の前に現れるものごとを目撃し、体験する。そうやって物語が進行していきます」(「村上春樹ロングインタビュー」『考える人』(2010年夏号)新潮社21頁)。

同様の「視認同化」の説明を、この連載で取り上げた小松左京も行っていた。

小松は、生み出された文芸諸作品を、フィクションすなわち「仮構された世界」と呼ぶ。「仮構された世界」である「物語」を支えるのは、その世界に参入している「自己」、より正確には「仮想自己」だ。

小松の発言を引いておく。

「明白な物語性をもつものを読んでみればわかることだが、物語をささえる一つの極として、いつもその「仮構された世界」の中に「参入」している、生ま身の、生き生きとして感情をもった「自己」がいる、ということである。特に「感情移入」といったらあらっぽい言葉で表現されるこの「仮構世界への参入」は、物語の世界の主人公の一人称意識への「自己同化」がよく例にあげられるが、登場人物の誰にも同化できなくても別にかまわない。ただし物語の世界の事件が継起する「現場」にいる「目撃者」としての「自己」が、その世界に中に居なければならない。ただしこれは、現に物語を読むという体験しつつある「現実の自己」ではなく、想像力によって生み出された「仮想(ヴァーチャル・)自己(エゴ)」である」(小松左京『ユートピアの終焉』DHC、1994、218頁)。

小松では、仮想自己が、完全に物語の主人公と「自己同化」するケースと、登場人物の誰にも同化できなくてもいいケースを両極端にあげていることは注目すべきだ。

さきほど、僕は「視認同化」に「完全な」という形容詞をつけた。それは物語の「僕」と読み手がまったく自己同化してしまう状況を表していたのだ。例えば、原発が安全だという物語を信じ、それに自らの社会的なアイデンティティとして自己同化してしまうケースだとか、オウム真理教(村上に多大な影響を与えた事件を生み出した組織)の布教するハルマゲドンという物語に自己同化してしまうケースだとか。

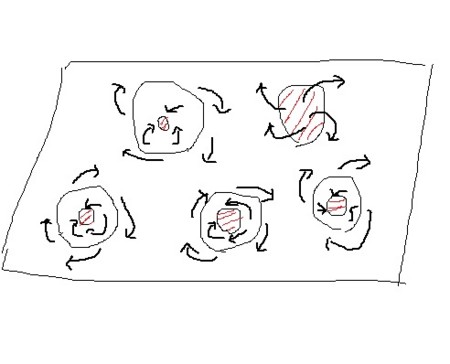

この完全な視認同化をまたまた手書きで申し訳ないが、図にしてみよう。この図では、←で力のベクトルというものが描かれている。これは例えば、安全神話やハルマゲドンという物語を完全に信じた「信者」たちが、それをこころの中で増殖させていく様を描いていると一応みてもらってかまわない。

この力が拡大することによって、安全神話だとかハルマゲドン物語だとかが、その人のこころや対人行動にも大きく影響を及ぼしていくだろう。

村上はこのような状況を、「クローズド・サーキット」と名付けた。クローズド・サーキットは、個々の人間が個々に決断を行うことを認めない状況(認めることができない状況)であり、なんらかのシステムへの絶対帰依を意味している。例えば極端なケースとしては、教祖のいうハルマゲドン物語に自らの生の意義を見出し、いささかなりとも疑問も持たない。原発の安全神話にもいささかなりとも疑問をもたない。それが完全な視認同化だ。

このクローズド・サーキットとも完全な視認同化ともいえるものは、時間軸にそって一様に拡大する性格をもっている。それを「洗脳」とも人はいうだろうし、もっと日常的にはある特定の男女のことしか考えられずそれで生活すべてが犠牲になるようなストーカー行為だとか、あるいは次第に膨らんでいく「妄執」を想像願いたい。

たとえばあるルールに完全に従い、一切の例外を認め合いようなルール規律型の生き方もこの完全な視認同化の一種かもしれない。この点は経済学者のタイラー・コーエンが「ルール規律型の私」として解説したものだ。

もちろん例外のないルールはない。

「完全な視認同化」や完全な「ルール規律型の私」というのは極端な例示でしかない。多くの人の物語への一人称的没入は、「不完全」なものだ。

この図表「不完全な視認同化」では、力のベクトルの方向が少なくとも三種類描かれている。「完全な視認同化」の部分が拡大していく力と拮抗するような力によって、ある一定領域に限定されていることがまずわかるだろう。ハルマゲドン物語や安全神話に自らの完全なアイデンティティを見出さず、そこは一定の留保をしている状況ともいえる。

他方で、外部に拡大する力のベクトルも同時に描かれている。これは例えば、安全神話を一定の留保とともに理解している人が、他者に対してこの問題について率直に「対話」をもとめている姿ともいえる。あるいはまたある特定の物語にしか自分の生きがいを見出さなかった人が、そのような硬直した姿勢を緩めて違う生き方を見出そうとしている状況ともいえる。

村上はこの不完全な視認同化を「オープン・サーキット」と表現した。彼によれば、オープン・サーキットとは、あるシステムに対応して、個々の人間がある程度の個々の決断ができる状況を示している。

下の手書き図表?は、不完全な視認同化の極端な例を描いている。そこでは特定のルールを重視する姿勢は考えられるかぎり最小化されている。

ところでいままで、一人称の物語の空間で、人がたったひとつの物語しか消費しないケースしか明示的には考えていなかった。しかし私たちは原発の安全神話なりハルマゲドン物語なり、あるいは自分のいままでの人生の物語(それはどんな断片的なものでもかまわない)、あるいはtwitterでのつぶやきなど、多様な物語に自らを見出している。「見出す」という言葉に、積極的な印象をもたれるならば、むしろ漠然といろんなものに日々とらわれて人は生きていると言い換えてもいい。例えばある街区を歩くときは歩道のどちら側を選ぶか、などほとんど無意識の選択でもかまわない。もちろんハルマゲドン物語を信じてテロに及ぶ行為もあるひとつの物語の消費(こころの消費、ゲンジツ消費)だ。

人は複数のゲンジツ(こころ、物語)消費を同じ物語空間の中で平然と行っている。その状況をまたまた手書きで描くとこのようになる。

上記の図では、完全な視認同化と不完全な視認同化など無数に描かれている。例えばハルマゲドン物語を完全に視認同化しているこころの消費の有り方が、ほかのこころの消費の有り方に接触し、それと反発したり、あるいは触手同志がからむように、他方のこころの消費を吸収しその領域を拡大するかもしれない。

物語空間で、完全な視認同化の領域が相対的に増加していけば、その物語空間(こころの消費のリソース全体)は、いささか同義反復的だが、クローズド・サーキット化していく。わかりやすくいえば硬直的で排他的な態度になる。ただ、反対に物語空間全体が、不完全な視認同化な消費形態が占めることが「いい」ともそれが「望ましい」ともいっているのではない、ことに注意してほしい。

人は絶対これだけは譲れないというものを、他者との柔軟な対話の中でも持っていることはありえるからだ。重要なのは、異なる多様な物語消費のあり方をはなから排除しないということだ。実際に人はいろんな物語を同時に生きている。例えば国籍、宗教、信条、コミュニティや組織への忠誠、サブカルへの嗜好のこだわりなどなど。これらは通常はアイデンティティの多様性ともよばれてきたし、ここでは物語(こころ、ゲンジツ)の多様性とも言い換えることができるだろう。

ところでいままでは一人称の物語(の経済学)だけについて解説してきた。次にこれを、村上春樹の発言に依拠しながら、三人称の物語、そして村上がいうリトル・ピープル(虚空間)の経済学を解説していきたい。

?2.三人称の経済学とリトル・ピープル

村上にとって三人称の物語空間を考えることは、一人称の物語空間とはまったく異なる問題圏を導入するものだ。その代表的な問題のひとつが、「コミュニティ」の問題であり、それに関連するものとしての「倫理」の問題、「歴史」の問題でもある。

例えば、村上は三人称の視点について以下のように、ミハイル・バフチンのポリフォニーを想起させる観点で、19世紀の小説群(ドストエフスキー、トルストイ、ディケンズ、バルザック)を規定している。

?「ミクロコスモスを組み合わせ、重ね合わせることによって、よりマクロなコスモスを構築していこうという意思を持った視点のことです。だからこそ僕は彼らの小説を読むことによって、彼ら属していた社会の有りようを、今ここに総合的にリアルに立ち上げていくことができます」(20頁)。

? ここで村上のいう「ミクロコスモス」というのは、前回の最終部でとりあげた一人称物語空間が、アイデンティティの複数性からなること、そのコスモス的な状況を意味している。19世紀的な「マクロコスモス」がそのようなアイデンティティの複数性の諸集合体としてー少なくともそのような視線の複数性を担保として持っている物語空間であることがわかる。

と同時に、ひとつの「ミクロコスモス」は、また同時に「マクロコスモス」の重ね合わせの中で、位置を占めていることも、村上の発言は明瞭に支持している。これを粗い図表化したものが下だ。

図では大幅に省略されているが、個々の一人称物語空間(=アイデンティティの複数性を担保としたミクロコスモス)は、いくつか重なることで、三人称の物語空間(=アイデンティティの複数性の集合体=マクロコスモス)を構成している。と同時に個々の一人称物語空間自体は、三人称物語空間からはある程度独立性を有し、相互に影響し合う関係としてもとらえられている。経済学でおなじみの「合成の誤謬」の源泉を図式化しているともいえるが、村上ではこの「相互影響関係」の中に、「コミュニティ」や「倫理」的なものがとわれている。そこに彼と19世紀のポリフォニー的な小説群との差異が自覚的に求められている。

村上は、多様性や客観性を三人称が担うことで、集合的責任(コミュニティにおける責任)や文学的責任が必然的に伴うとしている。一人称的物語空間では、そのようなコミュニティや倫理にかかわる問題はとりあえずは話題にはでてこない。三人称物語空間と一人称物語空間は異なる挙動的帰結を持っているといえる。一人称物語空間の挙動が、「利己」的にふるまうことで、三人称物語空間の集合的挙動が大きく損なわれる(コミュニティの破たん)があるかもしれない。あたかも個々の企業のリストラは利己的にはやむをえないが、それがマクロ経済では膨大な資源のロス=非自発的失業を生み出すように(合成の誤謬)。

三人称物語空間と一人称物語空間のこのような「合成の誤謬」的性格が、三人称物語空間が「ビックブラザー」的な権能をもつことを一定程度防いでいるともいえる。このような事態を、村上は「柔軟でフレキシブルなコミュニティ」の設定と呼んでいる。

個々の一人称の物語空間が、三人称の物語空間に重なることで、「僕の物語」が「三人称の物語」に影響を与えることもあるし、他方で逆の影響関係も生じる。

影響のあり方のひとつとして、一人称空間にある個々の「僕」の「物語」が、三人称物語空間の影響で、クローズド・サーキット化することもある。

例えば、宗教に影響されたカルト化や、経済学のモデルでしか現実をとらえられない視野狭隘の現象としてもみてとれる。このときはそれぞれ、三人称物語空間は、「宗教」や「科学(経済学)」という一種のビックブラザー的な権能として一人称物語空間に影響を与えているといえる。

逆に、この三人称物語空間と一人称物語空間との関係が、オープンサーキット化することもあるだろう。カルト化した「僕」の「物語」消費の在り方が、三人称的なものにふれることで、複数のアイデンティティに対して寛容になること、あるいは独自の経済学だけでしか「現実」を消費できなかった学者が、ほかの観点(競合的な経済学の可能性)を意識することに自覚的になることなど。

また三人称の物語空間も一人称の物語空間によって変化することもあるが、その影響はある特定の条件の中では累積的な影響を与えることもある。一人の科学的発見が全体の科学的パラダイムを転換させるケース、あるいはひとりの人間の差別が、全体の差別につながることなど。

村上に戻れば、一人称物語空間という薄い層(これ自体も多数の物語消費から「成る」、アイデンティティの複数性の産物であることを忘れないように)が、いくつも重なることで、大きく焼きあがったパイとしての三人称物語空間がある。ひとつひとつのパイの層はなんらかの独立した味わいを主張している。全体の味わいの調和の中で統合されてはいるが、完全に吸収されてもいず、それぞれの層の味わいは失われない(その味わいは刻一刻と変化し熟成や生成死滅を重ねる)。これは一人称物語が、構造化されたパラメーターであることを意味する。

一人称物語のこのような構造パラメーターとしての挙動は重要だ。例えば、三人称物語空間と一人称物語空間との「相互依存関係」は、別様にはアイデンティティのゲームとしてもとらえることができる。

そのようなアイデンティティ・ゲームを、ジョージ・A・アカロフとレイチェル・E・クラントンは『アイデンティティの経済学』の中で、社会的排除の生成として描いている。

アカロフらは、累積的因果関係(一人称物語空間から三人称物語空間への正のフィードバック)としての観点で、彼らのアイデンティティの経済学を構築する。

簡単に言うとある人が差別する行為は他者に影響を与えて、それは社会全体に累積的な波及効果を及ぼす(もちろんそもそも差別した本人もその差別感情をさらに強化していく)、という視点だ。

例えば最初の(ファーストカウント的な)差別をうけると、その人はもう差別してきた集団にあえて溶けもこうとはせずに、差別されている集団に属することをよしとする。いじめられた人がいじめという状況から脱することが難しい自己実現的な環境ともいいかえることができる。もちろんアカロフはそもそも差別した集団(いじめをはじめた集団)や人々に、差別の最初の一撃的な由来があることを指摘している(=歴史的経路依存性の指摘)。

アカロフらのアイデンティティ・ゲームを簡単に説明する。彼らのゲームでは、まずインサイダーとアウトサイダーの区別が重要である。ある集団(これを三人称の物語空間と置き換えてみてもいい)と自分(これは一人称の物語空間とおきかえて読み込もう)とを同一視する人をインサイダー、しない人をアウトサイダーとする。

例えば黒人問題についていえば、白人はインサイダー、黒人は白人集団に溶け込んでしまうとそれはインサイダーになるが、そうしないで距離を置くとアウトサイダーである。

アカロフたちのアイデンティティ・ゲームは、二段階のプロセスを踏んで説明されている。

プロセス1:黒人と白人の労働者がいて、個々の労働者が所定の賃金で働くか働かないかを決める。

プロセス2:社会的カテゴリー、規範と理想、アイデンティティ効用の損益の確定をする。

社会的カテゴリーについていえば、白人労働者はインサイダー、黒人労働者はインサイダーになるか、あるいはアウトサイダーになるか、というアイデンティティを選択できる。つまり「理性」(主体的な選択)がアイデンティティに優先する(アマルティア・セン『アイデンティティに先行する理性』参照)。

また企業のもつ規範や理想は、インサイダーに企業でその規範や理想の沿うように働くように命じる。松下幸之助の遺訓に従う彼の組織の構成員たち。対照的に、アウトサイダーは、あまり服従すべきではないと感じる。

黒人労働者は3つの可能性から選択する。1)インサイダー、2)働くアウトサイダー、3)働かないアウトサイダー。各々のもたらす賃金と自尊心の水準は異なり、それがアイデンティティ効用の損得を構成する。

アイデンティティ効用は、以下のように整理できる。

a:インサイダーを選んだ黒人は、白人に受け入れられないので自尊心を否定

b:働かないアウトサイダーは自尊心を保つ。働くアウトサイダーはa.のケースのように溶け込むことを拒否されて自尊心にダメージをうけるのではなく、白人のためや彼らと協力して仕事するということ自体でアイデンティティ効用を損失。

c:外部性の存在・インサイダーを選択した黒人労働者は、ほかの黒人労働者がアウトサイダーになることを選ぶと効用を失う。またアウトサイダーを選んだ黒人労働者もインサイダーを選んだ人のために効用を失う。同時に、選んだアイデンティティの違い(ここでは三種類)から不承認や排斥など社会的排除に直面する。

例えば上記のアイデンティティ・ゲームをつかい、正のフィードバック(グンナー・ミュルダール的な累積因果関係論)の実例として、アカロフらは以下のような事例を指摘している。

「モデルでは、賃金の低下につれて、ますます多くの黒人労働者がアウトサイダーになることを選ぶと予測されている。労働と尊厳のトレードオフで尊厳が勝てば、もっと多くの人間がアウトサイダーのアイデンティティを選ぶことになる。さらに、私たちのモデルでは、インサイダーのアイデンティティを選ぶ黒人たちが近隣から出ていくと、残された黒人たちのアウトサイダー比率が高まり、そのためさらに多くのインサイダーが近隣を出ていくことになる。居心地があまりに悪いからだ。(『アメリカ大都市の貧困と差別』を書いた)ウィリアム・ジュリアス・ウィルソンは、都市部の黒人地区の貧困と機能不全の主な原因は、低賃金と黒人中産階級の転出だと主張している」(同書150頁)。

このような社会的排除をいかに解決するかを考える際にも、先のパイの生地のひとつひとつの層が独自の味わいを有しつつ、全体として重なることでも深い味わいをもたらす、という合成の誤謬性を勘案しなければいけない。ここでは話がこれ以上、脱線するのを避けるために、上記の社会的排除の解決策を提示することは省略する(アカロフらの著作を参照されたい)。要点は、生地の層ひとつひとつとパイ全体の問題は、すでに指摘したように、センのいう「アイデンティティに先行する理性」の問題でもある。

さて、村上の新作長編『1Q84』の最もユニークな点は、「リトル・ピープル」の位置にある。そもそも村上自身にもこのリトル・ピープルがなにかわからない、という。これは実は重要な発言だ。

対して彼は、「リトル・ピープル的なるもの」は、おおよそわかる、と述べている。

「それは目に見えぬものであり、意図のよくわからぬものであり、我々の暗闇の中に生息しているものです。それを排除することは我々にはできない。彼らとともに生きていかなくてはならない(なぜならそれはおそらくは我々の中に内在するものだから)。しかしそれに魂を奪われぬように、身体に張り付かれぬように、常に怠りなく生きていかなくてはならない。「何をすべきか(何が正しいか)というよりはむしろ、「何をするべきではないか(何が間違っているか)」というある種本能的な見極め、それがこれからの時代の精神のひとつの指標になっていくのではないかと思うのです。好むと好まざるとにかかわらず」(11頁―12頁)。

リトル・ピープル的なものは、「倫理」的なもの、行動の規範や厚生の到達がどの程度可能かいなかの参照基準。だが同時にそれを直接みることは不可能(リトル・ピープルはわからない、という村上の発言を想起)、しかも不可能なだけではなく、その代用変数的な「リトル・ピープル的なもの」に魂を奪われないことも重要だという。おそらく「リトル・ピープル的なもの」の前では、人は魂が砕かれてしまうのだろう(内村鑑三的な「神」的なもの)。

この村上の「リトル・ピープル的なもの」と小松左京の「虚空間」の物語空間の中での位置づけは近似している。以下は、僕の小松左京論「物語というメビウスの輪」(『3.11の未来』作品社所収)からの引用に多少修正を加えたものだ。

小松の物語論の要約をみておこう。

「「物語」は、個々の人間の、時間空間的に制限された「人生」の中に閉じこめられた「現実体験」に対して、その自己意識の代替物として仮託された「架空の自己」を媒介として虚構空間の中で経験される「擬似人生体験」としての意味をもつ。――これを「仮想(ヴァーチャル)体験(エクスペリエンス)」、あるいは虚数と同じ意味で「虚(イマジナリ)体験(エクスペリエンス)」とよぶべきだろうか」(小松左京『ユートピアの終焉』219頁)。

「鏡にうつる左右逆で、鏡面を境にして等距離むこう側にある自分の「虚像」を見るように、虚体験を通じて、自分自身の現実体験のつらなりである「人生」も、一つの「物語」や「ドラマ」としてイメージすることができるようになるのだ」(前掲書、222頁)。

また「虚体験」を媒介として、人々は共通の「イメージ」についての了解を深め、共同体の基礎となる相互のコミュニケーションを養うだろう、と小松は指摘している。

小松のユニークな点はこの虚体験と現実体験を思弁的な形だけではなく、創作のレベルで実行したことである。彼の指摘によれば、虚体験と現実体験は分かちがたくつながっている。現実体験と虚体験が実はメビウスの輪のように表裏一体、どこから区切るべきか判然としないものだ。このメビウスの輪としての虚体験と現実体験のつらなりは、小松が代表作『果しなき流れの果に』(1966年)の冒頭で象徴的な意味を与えた、永遠に砂の落ち続ける砂時計そのものだ。

作中の主人公野々村はこの永遠に砂の落ち続ける砂時計についてこう解説している。

?「細長い、部屋があったとします」彼はちょっと言葉を切った。「部屋の両側にドアがあります。――この三次元の部屋の空間を、四次元的なリング状に曲げて、一方の端を、反対側の端にくっつけたとします」(省略) 「光も、このまがりにそってすすみますから、一方のドアをあけて外をのぞくと、同じ部屋の反対側のドアから、つきあたりのドアをあけてのぞいている自分の後姿を見ているのと同じ光景を見るでしょうーーもし、その後姿にむかって、ピストルをぶっぱなせば、自分のうった弾丸が、自分の背中に命中します」(小松左京『果しなき流れの果に』、23-24頁)。

? ここでいう三次元の空間とは、「現実体験」であり、四次元の空間とは「虚体験」のことと読み替えてもいいだろう。小松の代表作の『果しなき流れの果に』は、いわば虚体験と現実体験のつらなりのイメージ化、その想像力の結晶といえるドラマである。小説の中では、野々村が解説したとおりに、彼の分身たるアイとNは、おたがいの背中にむけてピストルを撃つかのように、両者は分かち難い運命を共有するような追跡劇を演じる。物語の末尾では、両者の意識は融合し、宇宙のあり様にふれる(引用はイタリック)。

? 意識自体は、次第にこの宇宙そのもの、即自的な宇宙そのものとは、別々のものになって行く。

存在の鏡――と、最後に彼は、弱弱しくつぶやいた。――それは宇宙の虚像か?

だが、鏡がますます精巧になった時、やがて、虚像の自立性が生じてくるーーと、そいつは述べた。もはや、彼にとっては、理解を絶したことだったーー存在するものは、すべて鏡の中に、虚像として投影される。そして虚像が、虚像としての自立性を獲得する時、今度は逆に鏡の中に虚像自体を出現させれば、存在の方も出現するようになるのだ(小松『果しなき流れの果に』411−2頁)。

? 宇宙の始原から現在そして未来までも「存在の鏡」(虚像=虚体験と存在=現実体験のメビウスの輪的つらなり)という壮大な「物語」として語ることができること、そのひとつの試作品として、小松のこの『果しなき流れの果に』を解釈することができる。

「(略)「物語性」というものが認識の一形式とするならば、この宇宙の歴史をふくめた現象を、物理学や数学といった形式をつかって記述するかわりに、その始原から現在までを一つの「物語」として記述することの正当性もなりたつのかもしれない。宇宙内現象の底を貫くいくつかの恒常的物理法則による多様な現象の解釈と、起こったことと起こり得ることの、数学的形式をかりての一般化の中では捨象されるかも知れない現象や事実や「形」が、「物語化還元」によって、別の意味や役割を持ちはじめるのかも知れない。宇宙はそれ自体で壮大な「ドラマ」や「物語」を描いているのかもしれない」(小松『ユートピアの終焉』230頁)。

もちろんこの宇宙を「存在の鏡」という「物語」としてイメージ化=小説化する試みは、この『果しなき流れの果に』だけに尽きるものではない。『結晶星団』『神への長い道』、そして未完の『虚無回廊』などを代表として、彼のSF小説全体の通奏低音といえるだろう。

と同時に、村上の『1Q84』の中心主題も「違う世界に行くこと」と簡潔に語られるものであり、それは「存在の鏡」を見つめる行為でもある。今ある世界とどこが違うかというと、そこがよりプリミティブな世界であることだ。これも小松的な始原からの「存在の鏡」という性格づけと一致する。村上は次のようにリトル・ピープルの起源を指摘している。

「大地から這い出してきたリトル・ピープルが暗闇のなかで人知れず活動し、我々が見慣れているはずのものごとを、あちこちで書き換えていく世界です」(51頁)。

小松と村上の差異は、小松では「存在の鏡」=リトル・ピープル的なものを人がみても魂は砕かれない。他方で村上ではそれを直視することは絶えず不安、恐怖、あるいは魂の強度自体が問われるものでもある。想像力の源泉そのものをつかもうとすることは、魂のハードランディングと表裏一体のリスキーな選択だ。人は想像力の源泉に至ることができない(リトル・ピープルはわからない)、また想像力の源泉を「存在の鏡」を通してみることは、想像力を刺激することで「物語」を生み出す。だがそれを長くみることは魂のハードランディングをもたらす。人が学ぶべきは、その「存在の鏡」をいかにちらみするか、いいかえると二次的な想像力の産物で「我慢」するか(魂のソフトランディング)、である。おそらくここに複製芸術一般の魂との関係が顕示されているのかもしれない。

3.希望という「自己欺瞞」へ

? 最後に、いくつか補遺を書いておきたい。特にふれたいのが、物語の経済学の核をなす「こころの消費」の暴力的な側面である。この「こころの消費」の暴力的側面を、僕は「こころの清算主義」と呼んでいる。

「こころの清算主義」というのは、物語空間の中でも独特の「暴力」だ。

例えば、第1節の「一人称の経済学」のところでも書いたが、オウム真理教のハルマゲドンという物語を信じた人々が、自らのアイデンティティと完全に視認同化することで、テロにコミットする可能性を指摘した。この完全視認同化によるテロという暴力は、一人称の物語空間で起きる出来事だ。

ところが、もうひとつの「暴力」の位相がある。前節の最後で指摘した「リトル・ピープル的なもの」(「虚空間」と小松左京は別名した)がもたらす「暴力」のことである。

村上春樹や小松左京にとって「リトル・ピープル的なもの」、「虚空間」というのは、物語というシステム全体のふり幅を、計測する根源的ななんらかの「倫理」であり、メタレベルでのコードである。この「倫理」もしくはコードに接するときに、人は根源的な暴力に直面する。

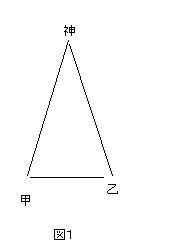

それは内村鑑三が「神」の役割としてみたものに等しい。下の「内村鑑三の三角形」をみてほしい。

内村鑑三は近代的な自我の在り方である自己中心主義を批判した。自己中心主義の解体は、「先ず聖き神の正義を以て自己の良心を撃」たれることにある、というのが内村の主張の核心だ。

いいかえると、神の正義を通しての自己中心主義やニヒリズムの超克を内村は意図した。また、内村は「神」という強制的なコードを通して、孤立的な自己の在り方から、人間と人間の相互の社会的関係の構築をとらえている、ともいえる。

以下は彼の「霊魂の父」(1929)からの引用である。

「各自異なりたる霊魂の所有者であるからである 略 それ故に人は直に人に繋がる事は出来ない。縦令親子と雖も然りである。人は神を通してのみ相互に繋がることが出来る。下の図1を以て之を説明することが出来る。甲と乙とは如何にして親しき身内なりと雖も相互に一体たる事は出来ない。一体たらんと欲せば、甲乙各自先づ霊魂の父なる神に繋がり、神に在りて一体たることが出来る」

「神」を通じて人々は、社会的関係を深め、そして同時にこの「神」を基軸にする社会的関係、が一種の客観的な真理でもある、という観点が明示されている。

「神」そのものを私たち知ることはできないが、「神」を基軸とする社会関係は客観的真理である(と内村はとらえる)。そしてこれは村上春樹の言葉に直せば、リトル・ピープルを知ることはできないが、「リトル・ピープル的なもの」を知ることができる、という命題に対応する。

このような「内村鑑三の三角形」を、森有正はその著作『内村鑑三』の中で次のように「人格的関係」として形容している。

「私はそれ(内村の述べた人と神との関係…引用者注)を具体的現実的な人格関係そのものと呼ぼうと思う。それは西欧流の、ことにエラスムス、モンテーニュにはじまる、人間の自己完成を追求するヒューマニズムではない。人格概念ではなく、人格関係たるものである。それは、あらゆる分析と総合以前の、それらの主体となるべき人間そのものの在り方である」。

この「人格関係」の中では、自己中心的な「私」の魂は砕かれてしまっている。それが内村や村上、そして小松までもが考えた物語空間がもつ根源的な「暴力」の実相だ。例えば、小松では、『果なき流れの果てに』の主人公は物語空間の階層をどんどん上昇するにつれて(=より「神」との接近遭遇を図ることで)、魂を砕かれてしまう。

完全に砕かれてしまうと、それは個体の死すらも引き起こす。内村や森有正がいっているような魂の砕かれ方はそこまでは要求していない、いわば半熟卵のゆで方に似ている。

自己中心主義という魂の在り方を、適度にゆでる。「神」や「リトル・ピープル的なもの」は、根源的な「暴力」なのだが、物語を終わらせるほどの個体の死を要求することはとりあえず本義ではない。もちろん「神」やリトル・ピープルにかぎりなく接近すること、その王座をうかがうような行為には、個体の死をも辞さない。だが、そのような卵のつぶし方は「神」の本来のミッションではない。あくまでも人格関係というたまごのゆで方(=半熟)が本来性である。

このような「暴力」の在り方を、僕は「こころの清算主義」と呼んでいるのだ。ここまで書けばわかるように、人はその本来性において「暴力」から逸脱することが難しい存在だ。

それはマルチエンディングを備えたビジュアルノベル(=物語)が、そのすべてのエンディングでハッピーエンドを迎えながらも、どこかでかけがえのない誰かが喪失しているという状況に似ている。卵はいつも半熟だ。

つまりあるシステム(物語)のコードを書き換えることで、別なシステム(物語)を生み出しそこで生きることでは、この根源的な「暴力」を回避できない。新たなシステム(物語)の創造は常に同時に根源的な「暴力」と不可分だからだ。

もちろん一つの物語空間しかない場合と、複数の物語空間が存在する場合とではかなり違う。前者は比ゆ的にいえば、聖書という単一の物語しかない空間、後者は日本的な多数の物語を乱雑に生み出す空間。残念(?)ながら、卵が半熟なのはどのケースも同じだ。

でもひょっとしたら、後者の方がたまたまなにか半熟ではない、何かを生み出す可能性があるかもしれない。数うちゃ当たるって奴だ。そして意外とそういうことがしばしば、僕らの「物語」には起こるのかも?

そういう問いをマンガ版のナウシカは、神殿を破壊し人類の「叡智」をオーマでぶちこわしてから、彼女の「物語」の最後で明かしたんじゃなかったのだろうか。

その偶然への賭け、「奇跡」への賭けを、僕らは「希望」、あるいは言葉の正しい意味で「自己欺瞞」と呼んでいるのかもしれないんだけど。

- 作者: 村上春樹

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2017/02/24

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (67件) を見る