【舞台少女新生】

前項で長々と語った、ななの問題点を踏まえて、9話のレヴューオーディションです。本項では「何故ななは華恋に敗れたのか」、つまりはあれだけ実力のある彼女の敗因はなんだったのか、を検証していきます。そのために9話のレヴューオーディションの内容を紐解いていくと、あるキーワードが浮かび上がってきます。そのキーワードこそがななが負けるに至った最大の要因であるわけですが、順を追って見ていきます。

でも、あの日…

ひかりちゃんが転校してきてから、おかしくなっちゃった

(略)

何もかも変わってっちゃう 次のスタァアライト…

そんなの、私のスタァライトじゃない!

(中略)

ひかりちゃんが参加して始まった8人のオーディション

再演でいつも最下位だった華恋ちゃんはキャストから外された

でも──

華恋ちゃんの飛び入りで……

ひかりちゃんじゃ…ない

私の再演を変えたのは、華恋ちゃん?

~9話よりななのモノローグを抜粋~

始めにななの意識の移り変わりをおさらいしておきましょう。長らく「永遠の舞台」を再演し続けていたななにとって、予期せぬイレギュラー因子が出現します。それが神楽ひかり。彼女の転入によって、ななを取り巻く潮目はめまぐるしく変わっていき、今までのように思い通りにならなくなった事から「私のスタァライトじゃない」という台詞が彼女の口から飛び出してきたわけです。直後、レヴュー開演のメールが届き、ななは足早に地下劇場へと向かう事になるのですが、ここで本当のイレギュラーはひかりではなく、華恋なのでは?という推論にたどり着きます。

ななの「繰り返してきた」レヴューオーディションでは常に最下位だった華恋は、ひかりの転入によってオーディションの当事者から外された。キャスト変更はつつがなく行われ、新たなレヴューオーディションも滞りなく行われるはず、だった。しかし、ご存知のように華恋は1話でのひかりvs純那のレヴューオーディションに飛び入り参戦して、そのまま勝利してしまったのです。

イレギュラーはひかりの転入ではなく、華恋の乱入だった──ななの思い至った事は今までの構図がひっくり返ってしまうものでした。そもそも彼女の「永遠の舞台」が思い通りにならなくなったのは、新たな「8人目」ではなく「9人目」が期せずして現れてしまったせいです。「スタァライト」は8人で演じられる戯曲。本来であるならば、「9人目」は存在し得ないキャストである以上、イレギュラーはあってはならないのです。

では、戯曲「スタァライト」がどのような物語であるか。

理解している方も多いでしょうが改めて見てみることにしましょう。アニメだと折に触れて描写されていましたが、戯曲の全容が明らかになるのはこの9話が最初。舞台版#1から見ている方なら初回の段階から大まかな筋は既に頭の中に入っているかと。アニメ本編では9話Aパート冒頭、華恋は様子のおかしかったななを気に掛けつつ、ひかりの取り出したスタァライトの戯曲本(原本)を一緒に読んで、その魅力を再確認しています。

アニメにおける戯曲「スタァライト」の原題は「The Starlight Gatherer」。訳すれば、「星明りを集める者」となります。この原題自体はアニメ本編の展開とも符合するわけですが、それはさておき。気になるのは本の扉の文章でしょうか。これも本放送中にファンの間で考察のネタになっていましたが、念のため訳しておきますと、以下のように。

星はすべて覚えている。

『激昂』が『情熱』であった時を。

『呪縛』が『信頼』であった時を。

『逃避』が『勇猛』であった時を。

『嫉妬』が『慈愛』であった時を。

『絶望』が『希望』であった時を。

『傲慢』が『誇り』であった時を。

星は覚えている、それら全ての煌めきも皆。

要は「スタァライト」の劇中に登場する、「六人の女神たち」を指している言葉なのですが、9話の内容にはそこまで密接につながるものではないので、ここでは軽く触れるだけにしておきます。後々の話数で触れることもあるでしょうし、これら戯曲本の扉に書かれているものは多かれ少なかれ、本編に登場する9人の舞台少女たちに当てはまるフレーズであることは言うまでもないでしょう。もちろん第99回聖翔祭で女神たちのキャストを演じているのは、主演の真矢とクロディーヌ、そして当時はまだイギリスにいたひかりを除く、華恋たち6人だったわけですが、その中でななは「絶望の女神」を演じていたという事は前項で触れた通り。なおかつその「絶望」は「絶望の輪廻」としてななの舞台への執着、ひいては彼女の現状を取り巻くものと化しているのです。

自己矛盾といっても過言ではない、「絶望の輪廻」を繰り返していたなな。しかし8話でのひかりとの対決でその輪廻が破綻し、今回の9話では真の「イレギュラー」である華恋と対峙する事となります。この三人を取り巻く軸としても戯曲「スタァライト」が存在しています。無論、戯曲「スタァライト」は作品の根幹を成す、重要なキーワードである事には相違ないです。が、華恋とひかり、そしてななの間にある戯曲「スタァライト」の存在が彼女たちの勝敗を大きく左右したと言えるのです。その為には戯曲「スタァライト」の顛末を見なければなりません。

本編では第99回聖翔祭での公演をザッピングしつつ、戯曲本を読む華恋とひかりと第99回聖翔祭公演を回想するななが交錯する形で戯曲「スタァライト」の筋が語られていきます。この為、三人のモノローグが入れ替わり立ち替わり聞けますが、基本的に話の流れをななが語り、作品の主題部分を華恋、それに付随してひかりが語る格好となっているのに注目しておきたいです。

星祭りの夜に運命の出会いを果たしたフローラとクレール。彼女たちは翌年の星祭りでの再会を約束しますが、その帰途でクレールは事故に会い、フローラとの記憶を失ってしまう。どうにかしてクレールの記憶を取り戻そうとするフローラは「星祭りの夜に星摘みの塔の頂きで星を掴めば、永遠の願いが手に入る」という古い伝承歌を信じ、クレールと一緒に塔に向かう事に。というのが物語の出だしです。

9話の段階で、戯曲「スタァライト」の物語は華恋たちの繰り広げる物語にそこまで深く関与していないのは先に触れた通り。ですが、戯曲「スタァライト」は作品の根幹を成している大きな柱の一つでもあります。故に語るべきなのですが、ここではひとまず大体の筋を書き出したこのシーンのモノローグ抜粋をご覧いただきましょう。戯曲「スタァライト」のあらましはなんとなく把握できるはずです。

スタァライト──

それは星の光に導かれる女神たちの物語。

これは遠い星の、ずっと昔の、はるか未来のお話。

(略)

遠い約束で結ばれた二人(※フローラとクレール)。

(略)

500年前に幽閉された、眠り、死にゆく女神たち。

激昂、逃避、傲慢、呪縛、嫉妬、絶望──

なぜここに囚われたのか

どんな罪を犯したのか

永き時の中、それすらも忘れてしまった女神達

(略)

女神たちの黒き感情に切り裂かれながらも、二人は塔の頂上へ。

(略)

星の輝きに目を焼かれたフローラは塔から落ち、

クレールと永遠に離れ離れになった。

そして頭上では星々がまたたき続けるのだった。

~9話よりモノローグ抜粋~

先に説明した物語の出だしを含めてまとめるのならば、TV版では「(クレールの)失われた記憶を取り戻すために、星摘みの塔を登ったクレールとフローラの結びつきが引き裂かれていく」という筋の悲劇であることが分かります。「スタァライト」が悲劇であることは舞台・アニメ一貫して明示されていますが、ここで注目してもらいたいのは赤字で示した「遠い約束で結ばれた二人」という部分。このフレーズ自体は劇中の主役、フローラとクレールの二人の関係を言い表していると同時に、彼女たちを中心にした物語である事も強調している文言でしょう。つまりどちらか一方に偏るわけではなく、「『ふたり』で繰り広げられる、ひとつの物語」であるという事。文字通り、ふたりの主人公が立つ舞台だからこそ、フローラとクレールというキャストの絆が強調されているわけです。

「『ふたり』でひとつの物語」、これは序盤にキリンが発したフレーズでもあります。戯曲「スタァライト」にしろ、本作で描かれる華恋とひかり、ひいては舞台少女たちの物語にしろ、この「『ふたり』でひとつの物語」という概念が大きな影響を及ぼしており、同様に登場人物たちの行動をも半ば支配する、強い言葉であると見ていますが、それこそ「遠い約束で結ばれた二人」というのはこの前提に立ったからこそ出てきた言葉のように思えますね。物語の強制力と言ってしまうと陳腐でしょうけども、それほどに強い結びつきを表していると言えそうです。さらに同様の意味合いを持つフレーズが舞台版でも出てきているので、そちらにも触れておきましょう。以下、抜粋した台詞を引用。

(幼華恋)「この世界に輝く星たちをつかめる唯一の場所、タワー・オブ・ディスティニー。暗い場所こそ輝く星──」

(幼ひかり)「輝きがなければ、きっと私たちは哀しい生き物──」

<略>

(幼ひかり)「あの頂上で輝きを掴むのが私の運命? それとも──」

(幼華恋)「この地上で星の輝きに照らされるのが私の宿命?」

(幼ひかり)「誰も教えてくれない答えを出すべく、私たちが幼い頃に見たあの舞台の名は…」

(幼華恋)「『ザ・スタァライト』!」

(クレール)「あの頂上で輝きを掴むのが私の運命? それとも──」

(フローラ) 「この地上で星の輝きに照らされるのが私の宿命?」

(幼華恋)「『スタァライト』に立つ、たった8人の出演者──」

(幼ひかり)「選ばれし者たちだけが背負う、舞台のまばゆいライトたち…、でもこの物語は悲劇」

(幼華恋)「一年に一度だけ、祭りの夜に出会える親友」

(幼ひかり)「矛盾を超えた友情で結ばれる二人の少女」

(幼華恋)「もし、空に輝く星たちの欠片を集めれば、二人で幸せになれる」

TV版では「遠い約束で結ばれた二人」が舞台版だと「矛盾を超えた友情で結ばれる二人(の少女)」として表現されています。言葉のニュアンスとしては後者の方がより論理を超えた強い関係性で結ばれているのに対して、前者のニュアンスはかなりファジーな関係性である、というのも見えてきます。前者の方が作品の設定周りが明確になっているためか、後者より全体の意味合いが曖昧になっているのですよね。寓話性が高くなっているというか。出だしの「これは遠い星の、ずっと昔の、はるか未来のお話」からしても5W1Hがよく分からなくなっていて、その戯曲の中で語られるモノローグそのものが物語に描かれる登場人物の関係性を具体的に浮かび上がらせる作りになっていますね。観客はクレールとフローラの関係性に注視していれば、周囲に流れる曖昧な時間と空間*1をさほど気にすることもなく、その「ふたり」の描いていくドラマに没入していく。戯曲「スタァライト」はかなり抽象的な舞台劇である一方で、クレールとフローラという「ふたり」の関係を際立たせ、観客の心に響かせる物語である事が見えてきますね。

(華恋)「親友のためなら危険を顧みず、奇跡を起こそうとするフローラの勇気」

(ひかり)「記憶をなくしても、親友との約束だけは忘れなかったクレールの強さ」

(華恋)「いい!」

(ひかり)「うん、いい」

そしてそんな「ふたりの物語」に魅了された者たちが、ここに。戯曲の筋立ては悲劇なのにもかかわらず、またそれぞれに思い入れる所が異なりながらも、華恋とひかりは戯曲「スタァライト」に、そして「舞台」に強く心を惹かれて、同じ場所に立っている。華恋とひかりの二人が「遠い約束で結ばれた二人」であり、「矛盾を超えた友情で結ばれる二人の少女」であるのは、前回の8話やそれこそ初回の描きからも明白でしょう。劇中のフローラとクレールがそうであるように、華恋とひかりもまた戯曲「スタァライト」を通じて結ばれた絆をお互い感じているのは言うまでもありません。それこそが戯曲「スタァライト」を大好きな二人が、舞台に強く惹かれ続ける所以の一つなのです。

kotobank.jp

ただし「絆」は元の意味を辿っていくとリンク先にも示されているように「人の心や行動の自由を束縛すること」という意味が先にあって、それが転じて「人と人との断つことのできないつながり。離れがたい結びつき」という現代的な語意に推移している言葉ですので注意が必要です。「絆」とは一見代えがたく尊い、それこそ切っても切れない大切な結び付きとして現代人は使いがちですが、語句の意味としては「呪い」と言い換えてもいい、強制力を持った言葉であるという事実は踏まえておくとまた見えてくるものは違ってくるはずです。

さて、そういった所で今回のレヴューオーディションは「絆のレヴュー」なのですよね。しかもレヴュー曲は「星々の絆」なわけです。けれど、この曲の歌詞を見ていくとどこかおかしい事に気付くのではないでしょうか? 作中で歌われるレヴュー曲の中でもこの「星々の絆」が最も短い歌詞であるのは、皆さんも知っての通りだと思います。

ななと華恋が掛け合うこのレヴュー曲はわずか8行の歌です。CDを持っている人は歌詞カードを確認してほしいのですが、見るとお互いに4行*2ずつ歌い分けている事が分かりますね。さらにななのパートに注目してみると、この曲の「奇妙さ」が見えてきます。以下、歌詞を引用。

決して誰にも邪魔はさせない

私だけの永遠の舞台

~9話レヴュー曲「星々の絆」より抜粋~

「絆」と名がつく楽曲にも関わらず、なんとななは「私だけ」をことさら強調した歌詞を歌い出しています。しかも歌い出しは「決して誰にも邪魔させない」と来てます。「離れがたい人と人の結びつき」を表す「絆」を掲げたレヴューオーディションとレヴュー曲でななは「絆」を歌わず、歌詞にもあるように「舞台」について歌っているのです。

「星々の絆」に感じるわずかな奇妙さは、なな自身の「孤独」という不安から引き起こされた、「舞台」への執着である事に疑う余地はないでしょう。しかし「決してだれにも邪魔されない」以上、永遠の舞台は「私だけ」で演じなければいけないというパラドックスも発生しているのです。「孤独」を恐れ、みんなと作り上げる「舞台」に執着し続けてしまった結果、さらに「孤独」を深めてしまったのは何とも皮肉です。

舞台に実った たわわな果実

だけど みんな柔らかだから

誰かが守ってあげなくちゃ

99期生 大場なな 私が守るの

ずっと何度でも!

これを踏まえてななの名乗り口上を見ていくと、「舞台」という容れ物へ執着しているからこそ、そこに収められている「柔らかな果実」を自分が守らなきゃいけないという論理なんですよね。「星々の絆」に描かれているパラドックスはななを追い詰めていきます。舞台という器にある柔らかな果実たちを守らなくてはという気持ちだけが前に出て、舞台少女としてその器に入っていこうとしない事こそがななを苛む孤独、あるいは「眩しさ」の正体であり弱点でもあるのです。ななはひかりや華恋をイレギュラー呼ばわりしていますが細かく見ていくと、レヴューオーデションにおいて役回りがはっきりしていないのはむしろ大場ななの方であるようにも見えてきます。とてつもない(だろう)回数を繰り返した「輪廻」はその届かない「眩しさ」への渇望以上に、なな自身の立ち位置が定まっていない故に起こってしまった絶望だったのかもしれません。同じ舞台に強く固執しているのも、7話感想からつぶさに語っているように「自分の役割」が明確であることが大きな要因である事は間違いないでしょう。

変化は悲劇を連れて来る

~9話レヴュー曲「星々の絆」より抜粋~

であるから、「星々の絆」の歌詞でななは変化を嫌うのですよね。ここでの「悲劇」というのは、あくまでなな自身の立場から見たものに過ぎません。「変化は(舞台に)悲劇を連れて来る」と一見、主語を大きく捉えがちですが、ななの歌唱パートである事や文脈の流れを考えれば、ここでいう「変化」とはななの身に降りかかるものであり、「悲劇」にも同じことが言えます。つまり「変化(=ひかり、華恋)」が「(ななにとっての)悲劇」を連れて来るという事なのです。

ところが「星々の絆」の歌詞の奇妙さを見た時、ひかりと華恋はレヴューオーディション、その大元である戯曲スタァライトに描かれる物語においてむしろ正しい行動を取っているのです。戯曲「スタァライト」が「悲劇」として描かれる物語である事は作品の根幹を成す基本設定としてファンの知る所です。物語の中でフローラとクレールの絆に変化が起き、悲劇へと向かうのは戯曲「スタァライト」にとっての必然*3に過ぎず、その作品に魅了されたひかりと華恋がレヴューオーディションにおける「変化」となって、ななの舞台を脅かす事も必然性のある事象なのですね。ななにとってみれば、イレギュラーなのは二人の方なわけですが。「ふたりでひとつの物語」である戯曲「スタァライト」、ひいてはその演目を巡って争われるレヴューオーディション、つまり「舞台」においては大場ななこそがイレギュラーな存在である事が立証されてしまいます。第99回聖翔祭で公演された戯曲「スタァライト」の舞台に思い焦がれながらも、その実、舞台に必要とされていない、というよりも舞台に立たなけばならないという情熱が自己の内側から燃え上がらないまま燻ぶっているのが大場ななという舞台少女なのです。

(華恋)「わたしはひかりちゃんと二人でスタァライトするの!」

(なな)「……っ!! 大嫌いよ、スタァライトなんてぇっっ!」

ここまで掘り下げて、ようやく。この問答です。「ひかりと出会って何かが変わったのか、何が違うのか、何のために舞台に立つのか」というななの問いかけに対して、華恋の答えは非常にシンプルに「ふたりでスタァライトする」と返しているこの場面。直後、「スタァライトなんて大嫌い」と言い放つななにどうしても引っ掛かってしまうんですよね。「実はそうだった」にしても、この言葉に至るまでの布石がこれまでのエピソードや描写に皆無だから余計に、「大嫌い」と強い否定語で表す必要がどこにあるのか。最初聞いた時、わずかに違和感が残った事は確かです。

しかし長々と大場ななについて語ってきた事でこの「大嫌い」というななの否定は理解できるのではないでしょうか。戯曲「スタァライト」は「ふたりでひとつの物語」であり、フローラとクレールに魅了された華恋とひかりは劇中で繰り広げられるような「絆」を感じ、レヴューオーディションという舞台の上で再び出会った。一方、ななは「星々の絆」で歌っているように「絆」よりも「舞台」に心奪われ、囚われ続けている。

「舞台」に強く執着しているのは、一人で舞台に立つしかなかった中学校時代の記憶とそんながらんどうな自分を受け入れて「役目」を与えてくれた聖翔音楽学院第99期生のみんな、そして全員で「舞台」を作り上げるという事の楽しさを肌身に実感した事が直接の要因と言えるでしょう。しかしこれらの要因だけでは戯曲「スタァライト」を「大嫌い」だというには根拠として弱いのですよね。 結局、ななは「舞台」に執着している以上、演じられる演目についてはなんであっても良かったと言えます。「みんな」で一つの舞台を作り上げる過程と喜びを経験した事の方に、ななは強い「眩しさ」を覚えているわけですから。99期生たちが3年間演じる演目が戯曲「スタァライト」でなくても、同様の強い印象がななの中には残ったはずです。

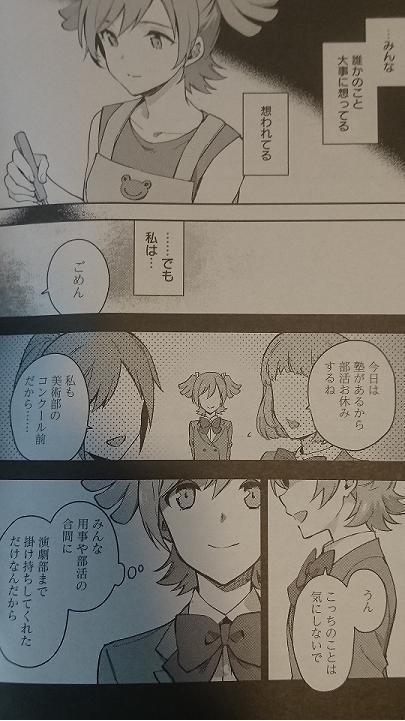

戯曲「スタァライト」が「大嫌い」な理由を解き明かすためにはTVアニメの前日譚コミック「少女☆歌劇 レヴュースタァライト オーバーチュア」(作:中村彼方、画:轟斗ソラ)のななのエピソードを参照しましょう。以下、引用。

以上。 このエピソードで描かれているように「みんな誰かの事を想ってる/想われている」のをななは「羨ましい」と吐露している。「オーバーチュア」はTVアニメ本編の1年前を描いた作品である事からも、この引用箇所で回想されているのは中学時代のななです。「想ってる/想われている」以上に演劇部と掛け持ちしてくれている同級生たちには「演劇」の他に大事なものがある。けれどななにとってその大事なものこそ「演劇」イコール「舞台」です。たった一人の演劇部だったという経験が「誰かの事を想ってる/想われている」事へ羨望のまなざしを向けてしまうのは想像に難くないでしょう。そういった羨望があるからこそ、「想ってる/想われている」ふたりが離れ離れになる「悲劇」を嫌うわけですね。それは同時に「想ってる/想われている」事への憧れと無認識が裏返しになっている証拠でもあります。「星々の絆」でななが絆の事を歌っていないのも、そして今回の華恋や8話でのひかりとのレヴューオーディションで敗北するのも同じ理由から起きています。

論より証拠です。8話レヴュー曲「RE:CREATE」の歌詞を見ていきましょう。再び9話レヴュー曲「星々の絆」の歌詞も照らし合わせながら、以下に抜粋・引用します。

二人の夢が開くわ

(中略)

会いたかったよ キミにずっと

もう一度繋ぐ星の絆 奇跡起こせる

~8話レヴュー曲「RE:CREATE」より抜粋~

「大切」に出会って 私たちは強くなる

繋がったの 星の絆 いつまでも守るよ

~9話レヴュー曲「星々の絆」より抜粋~

どうでしょうか。 8話レヴュー曲「RE:CREATE」の大部分を占めるひかりの歌唱パートと「星々の絆」における華恋の歌唱パートはなんと「星の絆」でリンクしているのです。しかもどちらも「もう一度繋ぐ」「繋がったの」と再び絆が結び付いた事を歌っているのですよ。これこそがななの敗因と言えるでしょう。ななにとって、別離は悲劇そのものであり二人は出会う事は二度とないと認識しているから「大嫌い」となるわけです。「星々の絆」において「絆」ではなく「舞台」を歌っているのはななが「舞台」に強く執着しているのもそうですが、今まで「絆」を感じる経験がなかった点に尽きます。中学時代は掛け持ちしてくれる同級生がヘルプで入ってたりした事もあったようですが、基本的には一人の部活動。いわゆる「同類」、舞台少女たちと共に舞台を作る事を経験したのは聖翔に入学してからなのは言わずもがな。ななにはその段階からして得難い経験だったのです。故に「舞台」には執着するが、戯曲「スタァライト」の筋書きには「大嫌い」と言えるのですね。大場ななは「絆」を今まで認識してこなかったし、同様に相手もいなかった。だからこそ、「悲劇」によって引き裂かれてしまう関係がそこで終わってしまうものだと考えたとしても不思議ではないでしょう。

一方でひかりと華恋はそれぞれに「星々の絆」がもう一度繋がる事を示し、ななの持つ認識を「日々進化する舞台少女の姿」とともに打ち砕いているのが、8、9話のレヴューオーディションの顛末と言えます。「RE:CREATE」「星々の絆」の歌詞を突き合わせて見ればわかりますが、どちらの曲もひかりや華恋のパートに対してななのパートは所在ないんですよね。それはななの執着しているものが「舞台」であり、華恋やひかりのように対象者の存在する執着ではない事が影響しているのもそうですし、「星々の絆」で歌われるように舞台という「容れ物」の中の「たわわな果実」にまで興味が及んでない、というのもまた事実なんですよね。一口に言ってしまえば「孤独」であるがゆえに「絆」がない事が、レヴューオーディションにおける大場ななの強さと弱さを表裏一体にしているように思えます。

「決して誰にも邪魔されない永遠の舞台」を演じ続けなければならない世界を独りで抱え込んでしまう大場ななという「少女」は、前項で語ったように『見つけてくれる』他者を必要としている人間なのです。その為には「永遠の舞台」という自分だけの世界から自ら出ていかなければならない。しかし「変化」が連れてくる悲劇に怯えるあまり、舞台少女としての役割、つまり生きる意味を与えてくれたその「舞台」に執着し続けてしまっている。本当の自分と演じている自分の違いに気付けないまま延々と、です。従って、華恋が以下の場面で取った行動は無自覚にせよ*4、かなりの強硬策だと言えます。

ごめん、なな

「一瞬で燃え上がるから舞台少女はみんな、舞台に立つたびに新しく生まれ変わるの」と諭し、「絶望の輪廻(=永遠の舞台)」を断ち切った華恋がその言葉を向けたのは、『ばなな』ではなく「大場なな」でした。

思えば、7話の第99回聖翔祭の打ち上げで『ばなな』と名付けた張本人が直接引導を渡した格好ですが、「大場ななが舞台少女である事」が「舞台に執着し続ける理由」と一致していない事に本人が気付いていない以上はこうなる他なかったと言えそうです。当然ここまでのプロセス自体も観客(視聴者)の観点から、実際の物語描写から感じ取ることの出来た内面、あるいは機能的なプロセスであることは留意しつつ、ですが。

ともあれ、ななが守ろうとしている「永遠の舞台(=絶望の輪廻)」は誰かが一人でも欠けてしまったら舞台は「終わってしまう」。一方でその「舞台」は「舞台少女」の観点から否定されて然るべきものであるという事は7話の真矢が言っている通りであり、この場面で華恋が取った行動も同じ「正しさ」を伴ったものであると言えます。

日々進化しているから「同じ」は有り得ない。

ななが「変化」を嫌うのもそうですが、それ以上に華恋(と、ひかり)の「何が変わった」のか、どうして「きらめていて、まぶしい」のかが分からないのはこの段階でのななの価値観の違いが決定的だともいえるでしょう。「ふたりでひとつの物語」である所の戯曲「スタァライト」で描かれる物語をななはネガティブに捉えているけど、華恋(ひかり)は9話で描かれる通り、悲劇の物語にも拘らずフローラとクレールの「絆」に強く心惹かれているわけです。作品の捉え方としてはポジティブだと言えます。そこに自分たちを重ね合わせているのもあるのか、「RE:CREATE」や「星々の絆」で歌われているように「再び繋がった」事への奇跡も感じている。ずっと「孤独」だったななにとっては「想ってる/想われている」という「絆」も「別離」あるからこそ生まれる「再会」も想像の範疇を越えていたのです。「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ」と言いますが、「別離」というものがななの身近な経験*5だったから、戯曲「スタァライト」の筋を「大嫌い」と捉えていたのかもしれません。

かくしてななは「ふたり」に敗北する事で「舞台への執着」から強制的に解き放たれました。しかし、ななは「舞台少女」としてリセットがかかっただけですので、前へと進むにはそれを後押しする力が必要です。つまり「からっぽになってしまった」少女の情熱がめざめるためには自分自身を再定義しなければなりません。それではいよいよ舞台少女、大場ななの「情熱がめざめるとき」を考えていきましょう。

【You're Not Alone】

では、ここで9話から7話前の2話について振り返りたいと思います。

terry-rice88injazz.hatenablog.jp

「舞台への執着」から抜け出た大場ななについて話すためには、星見純那について触れなければなりません。というより、2話は9話との対比構造にあるので、9話の結びを語るには不可欠なパーツだと断言できます。そして大場ななと星見純那という「ふたり」に垣間見える共通項を追ってみていくと、「大場ななという舞台少女」もおのずと見えてくるのです。ここでは当ブログの感想を参照しながら、話を進めていきましょう。

2話での純那がどうであったか搔い摘んで説明してしまうと、「自分星を掴もうと人一倍努力を重ねるも、周囲との届かない実力差に焦りを感じ、余計に空回してしまう」状況でした。スタァになりたいという理想に対して、そこに遠く及ばない自分に苛立ちを覚えているのですね。

観客気分なら出てって。

出てって。

彼女たちを越えていかないと、舞台の真ん中には立てないの。

~2話より純那の台詞を抜粋~

引用した台詞には純那の焦りが良く表れています。並みの努力では追いつけない実力差を肌身に感じている一方で、99期生の主席と次席のパフォーマンスに脅威を覚えず、憧憬のまなざしを持って見ているクラスメートの生温さに苛立っている。今、目の前のトップに立っている者たちをまず越えていかないと、憧れた「舞台」の中心に自分が立つ事が出来ない。それが分からない周囲と自分の志の差に思い余って出てしまった言葉を担任の櫻木先生に窘められているわけです。

「舞台」に強く意識が向いている分だけ、自他ともに厳しさを求めてしまい、かえって孤独を深めてしまっているというのが2話における純那の立ち位置なのです。と、ここまで書けばお分かりでしょうが、純那の執着は当ブログお馴染みの「三つの執着」で言う所の「舞台」です。

再三の繰り返しはしませんが、2話で語られている事からも分かるように純那とななは同じ執着に囚われており、さらに純那は2話時点において「舞台」への思いが強いあまりに孤独を深めているのです。この点からも7~9話にかけて繰り広げられるななの「孤独」とも共通しています。といっても、大場なな本人の感じる「孤独」は中学時代にまで遡ることが出来るのは語られている通りですね。二人の中に共通項は存在しているわけですが、それぞれの「執着」と「孤独」はニュアンスが異なっています。ななについては7話からここまで語って来たので、ここでは純那の「執着」と「孤独」にのみスポットを当て、見ていきます。

純那の「執着と孤独」は、無自覚さと複雑さを伴ったななのものとは異なり、非常に表裏一体です。「舞台と舞台少女の関係」と言っていいほど、この作品における正統派な印象を与える「執着と孤独」と言えるでしょう。

ずっと勉強ばかりしてきた私が、初めて見つけたきらめく夢。

偉い人、賢い子じゃない私だけの星

出会ってしまった、巡り合ってしまった。

あの日私は生まれ変わったの、舞台少女に

(中略)

このオーディションはチャンス。私はこのチャンスを逃さない。

絶対に逃がせない。

私は私の星を手に入れる

私の舞台を終わらせないために!

~2話より純那の台詞を抜粋~

以上の引用は2話のレヴューオーディション最中に純那が「舞台少女に生まれ変わった瞬間」を語る場面。同時に「自分星」を見つけてしまった瞬間でもあります。舞台少女たちの家族背景は作中においてあまり語られない*6のが特色ですが、純那の場合は語られる台詞でその背景が垣間見えてきます。ここでは「ずっと勉強ばかりしてきた」とあって、純那の家庭が教育熱心な家庭だというのが窺えます*7。「自分星」を見つけ、「舞台少女へと生まれ変わってしまった」のが8歳の頃ですから小学2年生の時点で勉強漬けであった事からも、両親が学術分野に従事している職に就いているか、高学歴でハイクラスな職業である事は想像できますね*8。

純那自身、「舞台」との出会いを「夢」や「星」と例えている事からもそれまでの自分の中では考え付かなかった、あるいは存在もしていなかったほどの衝撃だったと言えるでしょう。この辺りは戯曲「スタァライト」に魅了された華恋やひかりと同様、観客席で見ていた「舞台」に憧れ、自らもそのステージに立ちたいと強く思ったわけですね。つまり彼女の「情熱がめざめた」のです。とはいえ、純那が華恋やひかりと異なっているのは舞台に「めざめた」年齢が遅かった*9のもそうですが、それ以上に家庭環境が大きく影響していると言えるでしょう。舞台版#1挿入歌「私たちの居る理由」にはその背景が滲み出ています。

期待されてきた未来

立派に生きることの期待

親の言うレールを破ってここまできたの

~舞台版#1劇中歌「私たちの居る理由」より純那ソロパート抜粋~

ここでいう「期待されてきた未来」と「立派に生きることの期待」というのが何を示すのかは分かりません。ただ先の台詞引用と合わせても、親が期待していた将来とは異なった進路を純那が選んだことは確実です。そしてここが華恋とひかりとの違いと言えます。二人は少なくともそれぞれの両親が子の進路を後押しているように思えます*10。一方、純那は自分の進路を一度反対されたらしいのが端々の描写から窺えますね*11。一般的な親の感覚からすれば、役者や舞台関係の仕事の不安定さは心配になるでしょうし、安定感のある職であればなおさらかと思います。想像するに、両親には難色を示されるも自分の行きたい進路を押し通した、というのは純那の頑なな性格を考えれば、当たらずとも遠からずと言った所でしょうか。

純那が「舞台」に執着する理由はそこに他ならぬ「自分星」を見出してしまったというのも間違いないのでしょうが、それ以上に本人の気持ちとしては進路を押し通した事で退路を断っているからこそ、是が非でも舞台の真ん中、ポジション・ゼロに立たなければならない思いも強いわけですね。そういった思いが強いあまりに「観客気分なら出てって」という言葉が口を衝いて出てしまうのも理解はできます。「舞台への執着」が空回りし、努力だけでは届かない実力差、そこから来る焦燥感と不甲斐ない自分と周囲への苛立ちによって孤立してしまう。一方で舞台に見たキラめきと輝く「自分星」を掴みたいと思ってしまったからこそ、「私だけの舞台」に立ちたい気持ちは収まらない。純那の中に渦巻く「執着と孤独」は舞台少女であるが為に抱えるべくして抱えてしまう「舞台少女のジレンマ」というべきものでしょう。理想と現実というか。そのギャップが大きければ大きいほど、苦悩し葛藤もする。純那もまたその溝が深さが分かっているから、少しでもそれを埋めようと必死になるのですね。

一生懸命やっても、全然追いつけない。

どんなに努力しても追いつけない距離。

だからって諦められるわけがない。

なりたいの、スタァに

~2話より純那の台詞を抜粋~

純那の舞台に対する「執着と孤独」は「スタァになりたい」「私だけの舞台に立ちたい」思いに強く根差しているものであり、それはつまり「舞台少女」が持ちうる本能なのですね。「舞台に立つ事」を強く願う。これほどに強い感情はないでしょう。その執着ゆえに孤独になる事もある。しかしスタァを、ポジション・ゼロを、舞台の主役を掴み取るために諦めるわけにはいかない。舞台少女の生き様として非常に真っ当なものだと言えます。ですから純那の持っている「舞台への執着」というのは「舞台少女である」事とイコールで結べるわけです。

ううん、違うの。

嬉しいの。

私、この学園に来てよかった。

みんなで作る舞台がこんなに楽しくて、幸せでキラめいているなんて。

この舞台を、第99回聖翔祭のスタァライトを忘れない。

『私が見つけた永遠の仲間と運命の舞台。この日生まれたのです。舞台少女大場ななが』

~7話よりななの台詞を抜粋~

諦めない、私だって舞台少女よ。

私だってスタァになりたいの!

~2話より純那の台詞を抜粋~

と、ここまで純那の「舞台への執着」を見た上で、ななの記憶する「舞台少女大場ななが生まれた日」のモノローグを見ると、先の項で語ってきたように「舞台を作り上げる」事に比重があって「舞台少女である」事に触れられていないのがよく分かります。「仲間と舞台を作り上げる楽しさ」を「運命の舞台」と見定めてしまっているので「舞台の上で演じる」事に対する執念はあまり強くないようにも見えますね。つまり「スタァになりたい」「私だけの舞台に立つ」思いに乏しいのです。それはななの舞台経験の無さも大きく起因していて、「舞台への執着」と「舞台少女」が彼女の中で結びついていない事が浮き彫りになっている証と言えるでしょう。ななにとっての「舞台への執着」はみんなで作り上げた第99回聖翔祭の舞台そのものであり、「舞台少女として舞台に立って演じる」事ではないのです。故にななは「運命の舞台」に固執しすぎて「舞台少女」である理由を見出せないまま、舞台での立ち回りを見失い孤立してしまったわけです。

純那とななは「舞台への執着と孤独」を抱えている。しかしそのベクトルは異なります。「舞台に立つ事」と「舞台を作り上げる事」、ふたりはそれぞれに「執着」しその結果「孤独」となってしまう。「舞台少女である事」を強く意識しすぎて孤立する純那、逆に全く意識しないせいで自分の恐れている孤独へ無自覚に陥ってしまうなな。似ているようで違っている、しかし同じ「執着と孤独」を持つふたりだと言えます。そんなふたりが9話終盤、夜の校舎中庭で鉢合わせしたのですね。寮では同室にも関わらず、お互いにお互いの領域へと不必要に踏み込んでこなかった二人*12がここでようやく自分たちの内面を交わすこととなった。

「絶望の輪廻」もとい「運命の舞台」から強制的に解き放たれたななが「私、間違っていたのかな?」と吐露するのを、純那が歴史上の名言を列挙して励ます9話クライマックスシーン。本記事ではその格言を一つ一つ見ていくよりも、先に挙げたレヴュー曲「RE:CREATE」、「星々の絆」、加えて1話レヴュー曲「世界を灰にするまで」と2話レヴュー曲「The Star Knows」の各歌詞を抜粋しながら、ななと純那の感情の交差を見ていこうと思います。少し引用が長くなりますが、逐一説明を挟んでいきますのでどうかひとつ。ここからはなんというかラップミュージックのMCバトルのノリでご覧いただければ。

きっと邪魔させない この世界を灰にするまで

誰よりも熱く燃え続ける 私の情熱は

~1話レヴュー曲「世界を灰にするまで」より抜粋~

決して誰にも邪魔はさせない

私だけの永遠の舞台

~9話レヴュー曲「星々の絆」より抜粋~

まずは「世界を灰にするまで」と「星々の絆」から、純那とななの「舞台への執着」のスタンスの差をよく表している部分です。先に説明した通り、純那は世界を灰にするまでは誰よりも熱く燃え続ける、「舞台少女の情熱」を歌っていますが、ななは誰にも邪魔させない「私だけの永遠の舞台」を歌っています。歌詞だけを捉えて見ると、同じ語句を使いながらもニュアンスの異なる意味を受け取られるようになっているのは、レヴュー曲及びアニメ本編の全歌詞を手掛けている中村彼方さんの本領発揮な所でありますね。純那は「舞台少女である事」を強く想い、ななは「永遠の舞台」を強く願ったというのがこのヴァースを取っただけでもよく分かります。ここではこの二つの歌詞が起点となります。

悲しみで廻る世界にさよならを

大事な人を守って

(そして何度も)何度も 絶望の前で折り返す

~8話レヴュー曲「RE:CREATE」より抜粋~

変化は悲劇を連れて来る

大切に守っていたいだけ

~9話レヴュー曲「星々の絆」より抜粋~

罪に惹かれた星が 落ちてくる時

譲れない夢がある 守りたい空がある

~1話レヴュー曲「世界を灰にするまで」より抜粋~

さらに「RE:CREATE」からも引っ張ってきて、「守る」という言葉をキーに「星々の絆」「世界を灰にするまで」と並べると、今度はななの弱さが浮き彫りになってくるのが分かるでしょうか? 「守って」とか「守っていたい」と口では言っているものの、「悲しみで廻る世界」というのは「別離」が身近な経験としてあったななの仄暗い不安から来る観点だと言えます。同様に「変化は悲劇を連れて来る」というのも「別離」イコール「変化」だと捉えるななの「変わりたくない」あるいは「この舞台(時間)をずっと続けていたい」という願望による恐怖でしょう。「私だけの永遠の舞台」を強く願いながらも、それが変化してしまう事を何よりも恐れているというのが大場ななの心の奥深い所に潜む「弱さ」に感じられますね。

慣れてきた当たり前の孤独

舞台が変えてくれたわ

変わりたくないこのまま 次には私まだ進めない……

時間よ止まれ 大人にならないで

〜舞台#1劇中歌「私たちの居る理由」よりばななパート抜粋〜

先に挙げている舞台#1劇中歌「私たちの居る理由」の歌詞をもう一度見てみてもそれは明らかです。「慣れてきた当たり前の孤独」を「舞台が変えてくれた」わけですが、「変わりたくなくて次にまだ進めない」わけですよ、みんなと作り上げた*13舞台がとても楽しくてキラめいていたから。そんな幸せな時間を終わらせたくないとは誰もが思うはずです。けど、始まりがあれば終わりもあるのも世の常ですね。言ってしまえば、ななは「終わらせたくない」と願って「永遠の舞台」を続けることで「絶望の輪廻」を繰り返す罪を知らずと背負い込んでしまっていたのが7話で描かれた事の顛末でした。

それがひかり、そして華恋とのレヴューオーディションによって打ち破られる事となるのはここまで語って来たとおりですが、「世界を灰にするまで」での「守りたい」は純那側の視点だと言えます。純那は「譲れない夢」がある一方で、「守りたい空」があるとも語っています。前段の「罪に惹かれた星」をななだと解釈すれば、「星が輝く空」も守りたいと読む事も可能です。「罪に惹かれた星が落ちて来た時」とはまさに9話終盤で純那がななと対峙している場面を指していて、純那が「舞台少女である事」「スタァになって、ポジションゼロに立つ夢」も譲れないとしながらも、「罪に惹かれた星が再び輝く空も守りたい」と歌っているわけですね。もちろん「世界を灰にするまで」の歌詞が描かれた段階で、「RE:CREATE」や「星々の絆」の引用部分をフォローするような作りとして構成されていたかは分かりませんが、このように並べて見ると純那がななへ手を差し伸べている風にも取れる連関性を持ち得ている事のも、今ご覧いただいた通りです。純那は続けて「The Star Knows」では以下のように歌っています。

理解者など誰一人 傍にはいなかったから

向かい風に煽られ心を焼いたの

何を求めているのかはあの星だけが知っている

触れられない未来かは 誰にも分からないでしょう

戦い続けてた 自分自身の影と

何を求めているのかはあの星だけが知っている

幕が開けば未来が 必ず迎えに来るはず

そう ここにいてはいけないもっと遠くへ

~2話レヴュー曲「The Star Knows」より抜粋~

タイトルの「The Star Knows」よろしく、「星が知っている」という曲の根幹テーマを純那が歌い上げる部分ですね。ここで歌われる「星」に着目してみると先ほど「世界を灰にするまで」で歌われた「罪に惹かれた星」はイコールで結びつけられそうです。「理解者など誰一人傍にいなかった」「向かい風に煽られ心を焼いた」というのはおそらく「舞台少女」の道を進路選択した純那の境遇そのもので、ここでの引用部分も純那自身の苦闘と信念が語られている内容であるのは疑う所はないでしょう。「星」に比して「未来」は純那の辿り着こうとしている行き先です。舞台に魅了されるのが遅かった分、触れられない、あるい辿り着けない「未来」を掴むために何を求めているのかは「星」だけが知っているわけですね。

(真矢)言いましたよね? 主役をかけてオーディションに挑みましょうと。 〔中略〕 恵まれた体躯、素晴らしく伸びる声、舞台全体を見渡せる視野。…なのに、あなたはなぜっ

~中略~

(真矢)みんなのばななさんでいたいがために、本気を出していないのならば、私は… 大場なな。あなたを赦さない

~7話より台詞抜粋~

これももう一度取り上げておきましょう。7話での真矢とななの会話ですね。ここは真矢が「本気でない」ななを叱咤する場面ですが赤字で示した通り、ななはトップスタァになれる資質を全て持っているにも拘らず、「永遠の舞台」に囚われているせいで真矢にこのように言われてしまっているわけですね。それは純那がいくら努力しても得られない天賦のものである事も事実です。ゆえに純那が目指す「未来」に求められる全てを「星」は知っている(持っている)のに罪に惹かれて落ちてきてしまった。それでも純那は「未来」に触れられるかは誰にも分からない。だからこそ幕が開けば、必ず迎えに来るはずとも歌い込むのですね。「舞台少女である情熱」を常に燃やし続ける事を怠らなければ、いつかは届くはずであると。純那はこう歌って、「あなたはどう?」とななに問いかけている。という風に結びつけると、純那の語る格言はどれも「失敗は恐れることではない」「諦めない」「これで終わりじゃない」というニュアンスが含まれたものであるのも頷けるのではないでしょうか。

あなたの事分からない だからこそ

語り合える 二人

朝が来るまで

未来は誰にでもある

~2話レヴュー曲「The Star Knows」より抜粋~

そうして読み込んでいくと、「The Star Knows」終盤の華恋が純那と掛け合うパートの歌詞は9話終盤の純那とななの対話としても符合するんですよね。あなたの事が分からないからこそ語り合う。そして辿り着こうとしている行き先(未来)は誰にでもある、という着地点として読めてしまいます。純那もななもお互いの胸の内までは分からないし、知らない。それでも互いに進むべき「未来」はあるはず、ということを華恋が歌う事で純那とななの関係性は繋がったのです。恐らく「ふたり」だけでは点は線にならなかったはずです。華恋というイレギュラー要素によって初めて、近くて遠い二人がお互いの事を見た。これもまた「変化」がもたらした結果だと言えます。

人にはさだめの星がある

きら星、明け星、流れ星

己の星は見えずとも、見上げる私は今日限り

99期生星見純那! 掴んでみせます、自分星!

~2話より星見純那の前口上を抜粋*14~

その「変化」があったからこそ、純那はななの傍らで「立ち止まらず前進する」自分の意志を言葉で示して励ましてみせた。ななはそんな純那を今まで「見たことなかった」から、驚いた拍子で笑ったんですよね。今まで繰り返してきた「永遠の舞台」では見ることが出来なかった姿だからというのもあります。けどそれ以上に「変化する事」を面白いと感じた事で、ななの認識と価値観が更新された。「舞台少女として」これは大きな一歩です。ななは純那を通じて「情熱がめざめた」。舞台少女の日々進化している姿を目の当たりにして初めて「変化」を受け入れる事が出来たのです。

一方でそれらをどう受け止めていけばいいのか、戸惑うななの背中を押したのも純那でした。「舞台も舞台少女も変わっていくもの」、であるからななもまた「舞台少女である」事を純那は認めて、抱きしめた。「(あなたも)舞台少女なら大丈夫」と舞台少女大場ななの進む未来を保証したのですね。がらんどうだったはずのななの内面(個性)に純那は舞台少女という中身を見つけた。キャラクター(記号)と登場人物(実体)に分かれていたななの個性は純那によって初めて一致したのです。そして遂に────

知らなかった

ななってこんな大きいのに

怖がりで泣き虫で

子供みたい

~9話上記引用シーンより純那の台詞抜粋~

舞台少女大場ななは生まれた

純那の腕の中で、その産声を上げたのですね。いやあ、ここまで長かった。そうなのです。今までの語ってきた大場ななの精神構造と言いますか、心持ちをひっくるめての「子供みたい」なんですよね。「みんなで作り上げた舞台」が楽しくて、それがずっと続いていけばいいと願った。舞台#1劇中歌「私たちの居る理由」での「時間よ止まれ 大人にならないで」 という悲痛な叫びも、9話終盤以前のななが「子供みたい」であったから、日々成長していく周囲から取り残されていくような感覚に囚われたのは間違いなくあるのでしょう。ただそれも純那が受け止めたことでやっとななは「前に進む」事が出来たわけです。純那の持っていた情熱が大場ななという「星」に火を灯したのは偶然でもなにもなく、必然だったのですね。

空の輝き 昨日と今日は違う

生まれたての星を届けたくて あなたに

~9話レヴュー曲「星々の絆」より抜粋~

ここでようやく大場ななにとっての「星々の絆」が機能します。生まれたばかりの星にキラめきを分け与えたのは星を見る人、つまり純那ですね。そして星をあなたに受け渡したのがこのパートを歌う愛城華恋である事も見逃してはいけません。

あの星だけが未来を知っているのなら

空を見上げて、そっと手を伸ばす

~2話レヴュー曲「The Star Knows」より抜粋~

同様に「The Star Knows」の締めの歌詞も華恋です。この部分は先に挙げた「星々の絆」と歌詞が対応している事からも星と未来が並列して存在しているのが分かります。こちらは星を見る人が未来を知る星のために手を伸ばしています。反対に「星々の絆」はその星を見る人へ生まれたばかりの星を届ける、という風になっています。

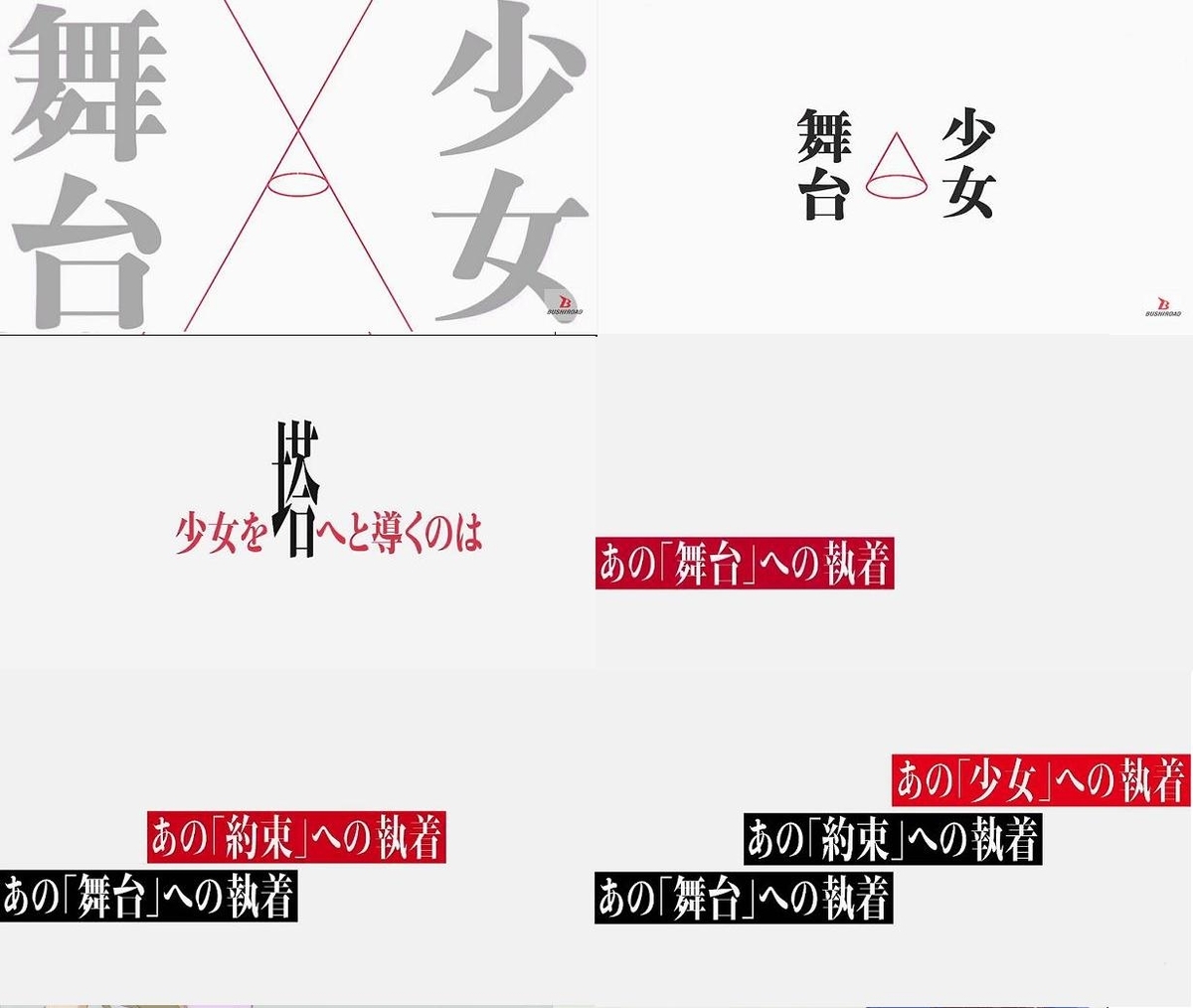

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」 トレーラー 第1弾

思えば、今から5年前*15の6月に公開されたアニメ版の第一弾トレーラーでは引用した画像のごとく、「ふたり」の距離感は登場人物の組み合わせの中でも一番離れたもの*16であったわけで、この大場なな編ともいえる7~9話は「舞台少女たちの絆が生まれる瞬間」を描いたものだったと言えるでしょう。そんな距離感の遠い「ふたり」の絆を華恋は結び付け、一人は舞台少女として再生産させているわけですからけしてやって来た「変化」は悲劇ではなかったという裏付けにもなっているのですね。*17

大事なのは大きな視点を持つ事です。

自分自身を演じるのはこの一番小さな円。

大局的な視点から舞台を見る事で、自分の役割をより客観的に捉える事ができます。

~2話より教師の台詞抜粋~

と、同時にななも純那も自身に持って回っていた問題点は2話の授業シーンで語られた教師の言葉に尽きるのです。ななは大きな視点を持っていたけれど、自分を演じる小さな円を持ち得ていなかった。純那は小さな円は持っていたけど、舞台を見据える大きな視点を持っていなかった。似ているようで逆の問題。それはつまり、お互いがお互いの足りなかった所をそれぞれ補ってはじめてバランスが取れる、「ふたりでひとつ」の関係性なんですよね。まるでななの扱う二本の刀「輪(めぐり)」「舞(まい)」のように性質の似ているふたりでもあり、その実、特性が全く異なるふたりでもあるというのを体現してるともいえるのです。

『ばなな』から『なな』へ。

『ばなな』として大切に守っていた過去、時間を全てひっくるめてななは『舞台少女』大場ななとして再生産できた。それらを全て糧として「次の舞台へ」────。 前に進むことも変化する事も怖くない。傍らには「情熱」と「キラめき」を与えてくれたパートナーがいる。お互いがお互いに切磋琢磨しあえば、未来にはきっと届くはずだから。

未来はまだ真っ白なままのシナリオだね

書いて消してはまた描いて 私たちの夢を

~「願いは光になって」より、なな・純那のソロパート歌詞抜粋~

きっと大丈夫────。

以上

大場なな主演・演出

『バナナになった少女』

の公演はすべて終了となります。ありがとうございました。

……という仕掛けだったんですよね。戯曲「スタァライト」とは別に存在していた劇中作「バナナになった少女」はそのまま、ななという少女が「舞台少女」へと生まれ変わるまでの物語をコントロールしていたのですよ。大場ななが巻き込まれた数奇な生き様はそのまま彼女の一人芝居として演じさせられていた、つまり「舞台に生かされている」状態であったとも言えます。この記事の方で最初に挙げた、華恋の舞台の捉え方では「生き物」と表すことで自らが立つ「舞台」と舞台に立つ「自分」をイコールで結んでいるとしました。7~9話におけるななはまさにそれを地で行っていたのです、「バナナになった少女」の主演として。

事実、「舞台少女」大場ななとして再生産されてからそれまで舞台、アニメ、コミカライズにも出張っていた「バナナになった少女」の脚本は影形も見えなくなっていますから、なな自身が「舞台少女」として「次の舞台」へと歩みを進められた事で「ばなな」である必要がなくなったのとも符合しているわけですね。なんでこんな話をするかというと、それはつまり戯曲「スタァライト」もまた……*18

かくして舞台少女たちは出揃い、レヴューオーディションもいよいよ大詰め。

果たしてトップスタァの座に輝くのは誰か────。

という所でお時間となりました。

続きはまた次回に。

次回に続く

前回に戻る

※なお本感想はあくまで個人の印象によるものです、悪しからず。