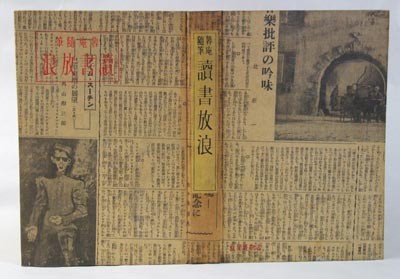

いつものゲテ本の例に漏れず、今回は古い新聞紙を用いた装丁である。この本は、普及版第二刷500部刊行のもの。ちなみに第一刷は昭和8年4月に1000部刊行している。わずか1ヶ月での増刷である。

巻末に、斎藤は装丁について、

「裝幀は第一随筆集の普及版に紙魚本を応用したので、多少類似性のものを選み、兩者の關聯と統一をも考へて、矢張り癈物的な日刊新聞を活用して見た。然し新聞も生地そのまゝでは興味はあるが、持久力の點ですこぶる懸念されたので、製本部の中村に研究さした結果、クロース以上といふ折り紙付きの加工法を發見して應用することにした。」

と記しておいてくれた。これが有難い。この本を購入する際も、古書市の帳場にいたかげろう文庫さんが、「これ本物の新聞を使っているのですかね?」といぶかしげだった。私も「新聞紙にしてはつるつるして紙質がいいような気がしますね。でも斎藤昌三はいつも本物を使っているので多分本物だと思いますよ。2冊目を購入できれば、記事が違うのでわかるんですがね。』なんて会話をした。

そのくらいいに見事な仕上がりになっていた。

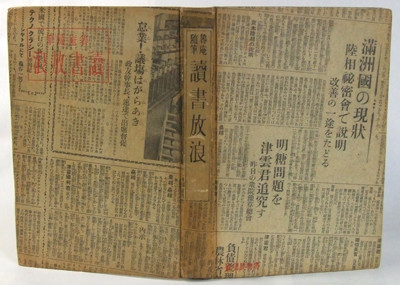

探せば出てくるもので、『魯庵随筆 読書放浪』2冊目が本棚にあった。

1冊目とは全く違う新聞が使われているので、1冊ごとに本物の新聞を使い、表面加工を施したことが判る。

どのような加工を施したのかはわからないが、膠と明礬(みょうばん)を溶かした水を吹きかける、礬水引き(どうさびき)をすると、このような感じになる。柿渋を塗るのも方法かと思われるが、仕上がりが渋で茶色になる。