有機化学

(サイエンス)

【ゆうきかがく】

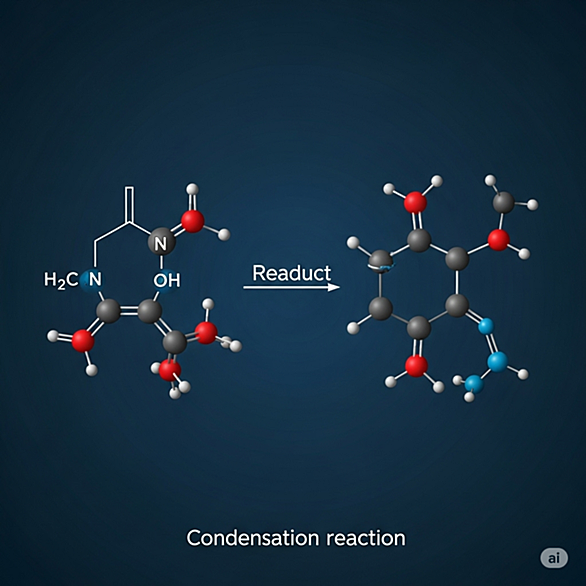

化学のひとつ。炭素原子を有する化合物を合成したり、反応を解析したりする分野。但し二酸化炭素や一酸化炭素などは含まず、これらは無機化学の範囲となる。

有機化学の分野としては,有機合成化学,天然物全合成,創薬化学,有機金属化学,物理有機化学,生物有機化学,有機高分子化学などがある.

余談であるが、『有機』といったら、普通『有機化学』または『有機合成』のことをさすと思っていたが、とある場で「大学で有機を専攻している」と言ったところ、「有機って農業?」といわれた・・・。