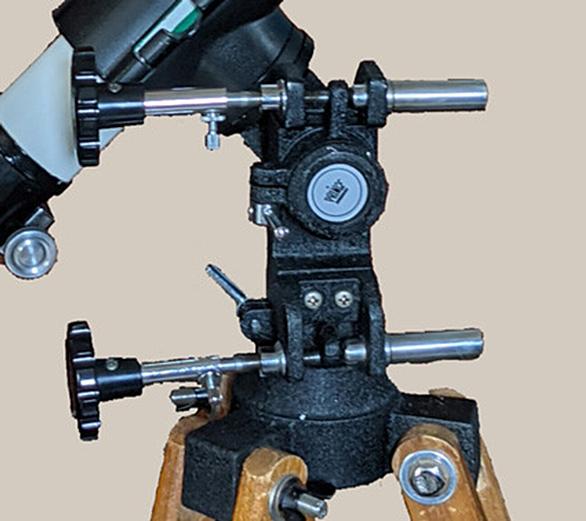

経緯台

(サイエンス)

【けいいだい】

望遠鏡の架台のひとつ。

鉛直下向きの軸(方位)と水平な軸(仰角)の二軸からなる台で、望遠鏡を簡単に希望の方向に向けることができる。観光地の有料双眼鏡に使われている台がこれ。

天体の日周運動を追う場合には二軸を同時に動かさなければならないため、制御が複雑になる。また、視野が回転するため写真をとる場合にはカメラを回転させなければならない。

こういった欠点はあるが、同じ望遠鏡を支えるなら赤道儀より軽くできるためすばる望遠鏡のような大望遠鏡や眼視用の望遠鏡で使われている。

リスト::天文学