将棋

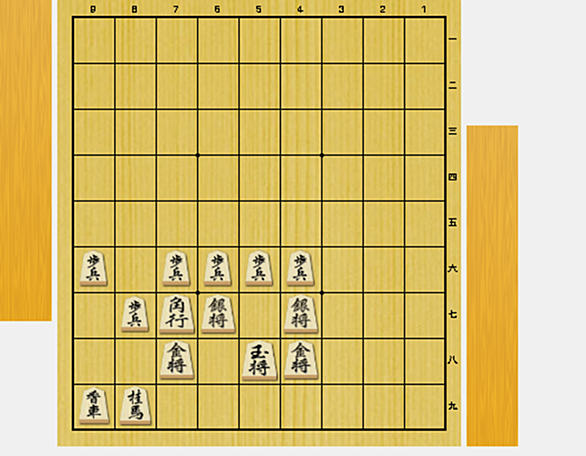

盤面上の駒を2人で交互に動かし、最終的に相手の玉将を取ると勝利するゲーム。

いろいろ種類があるが一般的には本将棋のことを指す。

起源はインドのチャトランガと言われ、西に伝達して西洋ではチェス、東に伝達して日本では将棋になったと考えられている。

日本将棋の特徴として持ち駒の再使用ルールがあり、このルールは世界各地にある将棋ゲームの中で唯一のもの。終盤になっても選択手の数が減らないため、複雑性が損なわれず独自のゲーム性を有している。

本将棋以外の将棋の種類

- 小将棋 (42駒)

- 中将棋 (92駒)

- 大将棋 (130駒)

- 天竺将棋 (156駒)

- 大々将棋 (192駒)

- 5五将棋 盤面を小さくしたタイプ

将棋の駒を使った遊び

- 回り将棋

- 崩し将棋

- はさみ将棋

海外の将棋

- シャンチー(中国将棋/象棋)

- チャンギ(朝鮮/韓国将棋)

- シャタル(モンゴル将棋)

- マックルック(タイ将棋)

- チャトランガ(インド将棋、将棋形式ゲームの始祖と言われる)

- チェス 日本ではチェスを西洋将棋と呼ぶこともある。

将棋を使ったパズル

関連ゲーム

- 軍人将棋 (駒数は色々あり) 駒の強弱による勝利判定によって駒のやりとりを行うタイプ

- どうぶつしょうぎ 子供でも遊べるように盤面は3×4、駒は互いに4つずつ。簡単なように見えて奥が深い。

将棋の棋士

棋士は日本将棋連盟に所属している。現在約160名の棋士がいる。棋士になるには奨励会という組織に入り、好成績をおさめ、三段リーグを突破した者がなれる。四段からプロとなり、対局料が貰える。

収入は対局料の他、将棋教室などでの普及活動、イベント出演、文筆、詰将棋作成などが収入となる。

また棋士とは別に女流棋士が存在する。日本将棋連盟とは別の女流棋士組織としてLPSAがある。

将棋の棋戦

各新聞社が棋戦を主催。7大タイトルと呼ばれる各棋戦での優勝は棋士の目標である。またTV、インターネット、公開イベント対局での棋戦もある。

女流棋士には女流の棋戦がある。

インターネットと将棋

かつては道場などに行かないと対局相手が見つからないことがあったが、インターネットの普及と共に通信対戦が出来るサイトが人気となり、自由な時間に好きなだけ対局を楽しめるようになった。

またこうしたサイトで数多くの対局をしたおかげで強くなれたと公言するプロの棋士も現れた。

プロの公式戦、タイトル戦をネット中継出来るようになり、ファンが望む情報が早く得られるようになった。

海外への広がり

将棋を世界に普及させることは日本将棋連盟の目標の一つであったが、人手や費用の問題もありなかなか普及は進まなかった。インターネットの登場と共に情報が海外でも得やすくなり、日本からも将棋情報を英訳して発信する熱心な人も現れた。これらネット上の交流とは別に現地での地道な普及活動も身を結び、世界に日本将棋の愛好者は増えつつある。また日本のマンガ、アニメに登場する日本の将棋を見て、将棋というゲームに関心を持つ人も増えているようである。対局サイトの登場も普及の大きな力になっている。

中国ではかなり普及が進み、強い人も現れ始めた。2011年には奨励会に外国人初の合格者として中国の少年が入会した。

コンピュータ将棋

1997年にチェスのチャンピオンがコンピュータに負けて以降、将棋もいずれは人間が敵わなくなると思われていたが、チェスとのゲーム性の違いがあり、なかなか将棋のプログラムは強くならなかった。コンピュータ将棋が一つの壁を破ったのは2005年に登場したBonanza(ボナンザ)で、これまでの手法とは違うアプローチで開発され、その強さは将棋界に衝撃を与えた。コンピュータの性能の進歩とボナンザの登場によりコンピュータ将棋のレベルは飛躍的に上がり、現在の最強ソフトはアマトップを超える力を持ち、プロレベルにあると推察されている。

小ネタ

- 将棋をする時に使う用語は「指す」である(囲碁は「打つ」)。ただし持ち駒を使う時は「打つ」と言う。棋士のことを「将棋指し」とも言う。