6/24付産経新聞より、

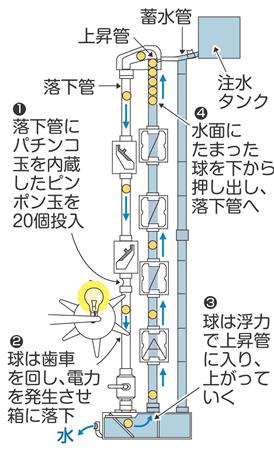

記事のリード部分を紹介しておきます。東日本大震災でエネルギー政策の転換が叫ばれる中、重力と浮力だけを利用して電気を発生させる装置をさいたま市浦和区の会社役員、阿久津一郎さん(80)が発明した。パチンコ玉を内蔵したピンポン球を高い位置から落として歯車を回して発電、水の入ったパイプの中で球を再び浮力で上昇させて循環させるもので、平成22年10月に特許を取得した。実用化されれば、天候や時間に左右されない“究極の自然エネルギー”として注目を集めそうだ。(安岡一成)

読むからに物凄そうな「発明」ですが、「重力と浮力だけを利用して電気を発生させる装置」の絵図が掲載されています。

|

落下管に水が入らないようにコックを閉め、蓄水管と上昇管がいっぱいになるまで水を入れる。次に落下管のコックを開け、パチンコ玉を内蔵したピンポン球を20個、挿入口から投入。落下した球は歯車を回して箱に落ち、上昇管に入った後、そのまま浮力で上に上がっていく。球は上にたまったほかの球を押し出し、再び落下管に入った球が歯車に衝突する。装置には水位を保つために、ピンポン球の体積分の水が出し入れされており、1つの球は約3分間隔でこの循環を繰り返す−という仕組みだ。

私は物理も数学もさほど得意ではなかったのですが、この世に永久機関が存在し得ない事ぐらいは知っています。この装置も決して永久機関ではなく動力源があります。それは、

-

装置には水位を保つために、ピンポン球の体積分の水が出し入れされており

たとえピンポン球が浮こうが落下しようが、それ以上のエネルギーは発生しないという事です。この装置の偉大さは、たったそれだけのエネルギー源でピンポン玉を浮上させたり、落下させたりさせるだけではなく、途中で発電機も回して1ワットであっても発電させている事です。このピンポン球が浮上したり、落下したりするルーブ・ゴールドバーグ・マシンもどきの装置は、見ただけで技術上の難点は数々あり、スムーズに動かすためには、産経記事より、

費用は700〜800万円もかかった

かかるかもしれません。とくに落下管を落ちたピンポン球が下の箱にに落ちるところなんて、どうやって克服したかは興味深いところです。落下管には水が入らない事になっているようなので、当然落下管の底の部分には箱から水が逆流しない様に弁がついているはずです。弁には上昇管や蓄水管の高さの分だけの水圧がかかっており、弁が開けば逆流しようとします。

そこに浮力のあるピンポン玉(パチンコ玉内蔵)が通り抜け、なおかつ落下管に水が入り込まない様にするのは、並大抵の工夫では出来ないと思います。それも動力を用いず、2メートルの位置エネルギーだけで可能にしていますから、十分に特許に値すると感じます。なんと言ってもパチンコ玉の重量は佐藤鐵鋼株式会社によると

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)別表第四 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第六条関係)

これにより定められているそうで、

-

遊技球には、五・四g以上五・七g以下の質量の玉を用いること。

ですから発明者が、

「球体が動くのを眺めているだけで楽しいから、からくり時計のように楽しめる」

こういう方面での需要は生じる可能性はあります。いわゆる「癒し系」です。水さえ入れておけば一定の速度でユックリピンポン球が上ったり落ちたりしますから、うまく商品化すれば売れる可能性もあるかもしれません。商品化するにあたっての問題点は、完全な閉鎖系ではありませんから、水があることによりパイプにカビが生えたり、曇ったりするのがネックになるかもしれません。使う水の工夫が新たに必要になるかもしれません。

ただなんですがこの装置が発明者の言うように

こうなるかについては正直なところ誰でも疑問に感じます。発明者がそう感じ、そう考え、そう自負するのは何の問題もありませんが、これを真に受けてしまうのはどうかと言うところです。安岡記者が本当に真に受けたかどうかですが、そもそも記事にしたのが第一ですが、記事の書き出しが、

-

東日本大震災でエネルギー政策の転換が叫ばれる中

-

実用化されれば、天候や時間に左右されない“究極の自然エネルギー”として注目を集めそうだ。

写真入のかなり長めの記事ですし、緊急性を要する内容でもありませんから、ある程度余裕をもって取材して記事にしているだけでなく、記者が記事を提出したデスクもこれを認めているわけです。見出しを付ける整理部も

-

究極のエコ! 重力と浮力で発電する装置をさいたまの80歳男性が開発

-

発明家自身は夢を膨らませている

記事になった事でこの発明は広く周知されたでしょうし、商品化(実用化ではない)の可能性も高くなったとは思います。記事内容自体も発明家は「我が意を得たり」とさらに喜ばれたとは思っています。発明家にとっては実りのある記事であったと思いますが、一方で産経はまた新たに「さすがは産経」の評価が積み重ねられたと感じています。

ま、産経だから発明家が喜んでくれればそれで十分かもしれません。もはや、この程度の事で産経の評価がもうどうなるわけでもありませんし・・・

・・・とここまでは先週に書いていた下書きです。記事の質が余りにもだったので早々の削除・訂正を予想して魚拓のバックアップまでしていたのですが、今朝確認すると記事に続報が書かれ、続報のボリュームは初報の2倍以上になっています。見出しもヒートアップして、

-

記者も感激! さいたま市の80歳男性が発明した「夢のエネルギー製造装置」に迫る

- 1/5:http://megalodon.jp/2011-0626-1427-18/sankei.jp.msn.com/science/news/110626/scn11062612000001-n1.htm

- 2/5:http://megalodon.jp/2011-0626-1426-45/sankei.jp.msn.com/science/news/110626/scn11062612000001-n2.htm

- 3/5:http://megalodon.jp/2011-0626-1420-46/sankei.jp.msn.com/science/news/110626/scn11062612000001-n3.htm

- 4/5:http://megalodon.jp/2011-0626-1418-15/sankei.jp.msn.com/science/news/110626/scn11062612000001-n4.htm

- 5/5:http://megalodon.jp/2011-0626-1417-17/sankei.jp.msn.com/science/news/110626/scn11062612000001-n5.htm

東日本大震災に伴う福島第1原発事故は、国民に従来のエネルギー政策の見直しを迫っている。直接の被災地ではない埼玉県でも、計画停電が行われたり、自治体がこぞって節電を呼びかけたりしており、電力危機と無関係ではいられない。7月の県知事選でもエネルギー政策のあり方が大きな争点になりそうだ。そんな中、さいたま市在住の男性が水と重力と浮力のみを駆使して電気を発生させる装置を発明し、特許を取ったという情報を得た。太陽光や風力などエコ発電なら現在でもあるが、もし本当なら、時間や天候にも左右されない“究極の自然エネルギー”ではないか。破壊された原子力発電所から飛んだ放射能に怯える日本人にとっての救世主になりうるかもしれない。(安岡一成)

初報よりも続報の方が記者の主観がわかりやすくなっています。そもそも続報がボリュームアップして出ること自体が既に証拠なんですが、

そう言えば先週から気温が上り、蒸し暑さも加わって熱中症患者が増えているそうです。うちの診療所もそれらしき患者が受診しています。節電の話もヒートアップしていますから、皆様におかれましても御自愛下さい。