萩尾望都

(マンガ)

【はぎおもと】

漫画家。1949年5月12日、福岡県大牟田市生まれ。本名も同じ。

手塚治虫の「新選組」に衝撃を受け、漫画家を志す。1969年デビュー。

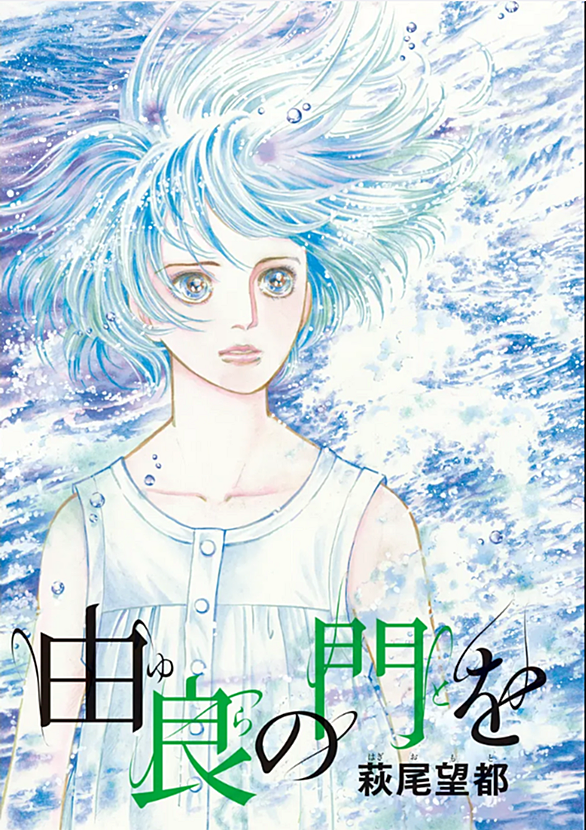

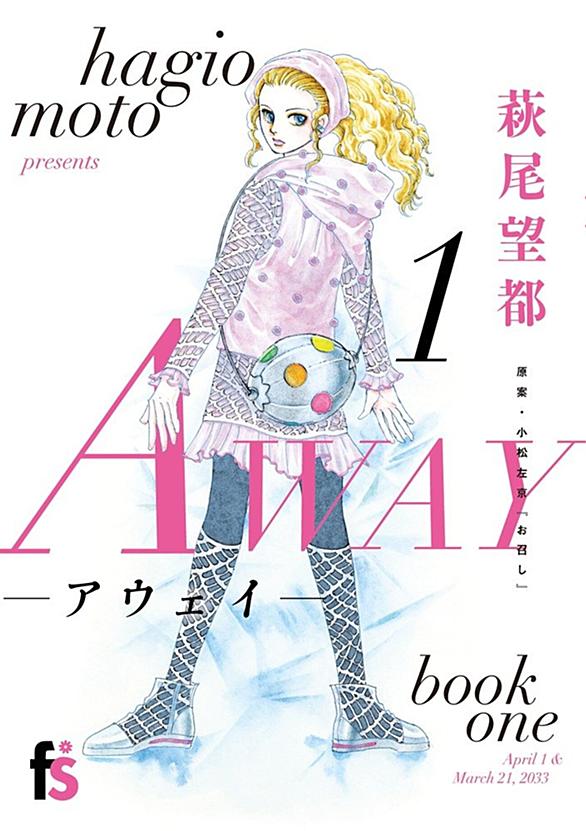

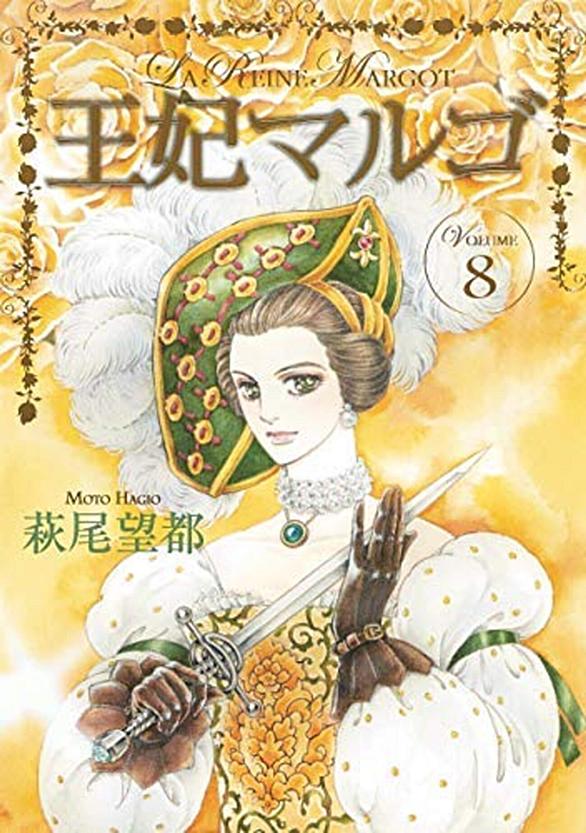

少女漫画史上、もっとも重要な作家のひとり。繊細な心理描写と流麗な画面構成は数多くの作家に影響を与えた。

シリアスからコメディまで幅広い作品を手がけ、長篇、短編どちらにも非凡な才能を発揮している。

2007年7月より、「萩尾望都パーフェクトセレクション」全9巻を刊行開始。

受賞歴

- 1976年、「11人いる!」「ポーの一族」で第21回小学館漫画賞を受賞。

- 1980年、「スター・レッド」で第11回星雲賞コミック部門を受賞。

- 1983年、「銀の三角」で第14回星雲賞コミック部門を受賞。

- 1997年、「残酷な神が支配する」で第1回手塚治虫文化賞マンガ優秀賞受賞。

- 2007年、「バルバラ異界」で第27回日本SF大賞受賞。

- 2010年、アメリカ・サンディエゴにおけるコミック・コン2010で、「インクポット賞」を受賞。