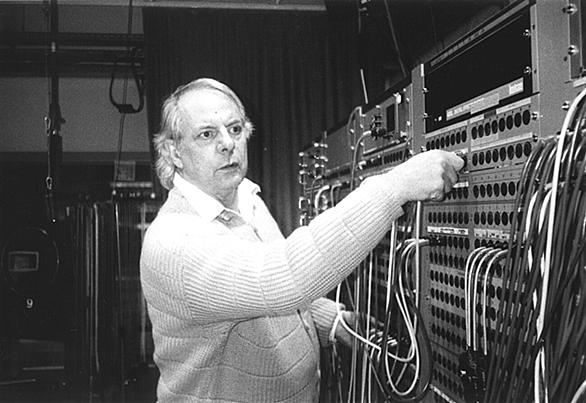

シュトックハウゼン

カールハインツ・シュトックハウゼン(Karlheinz Stockhausen):作曲家(1928年〜2007年)。ジャズ、ロック、テクノといったジャンルの音楽に与えた影響も非常に大きい。

年譜

1928年8月22日:ドイツ(メドラート)に生まれ

1947年〜1951年:ケルン音大,ケルン大学で学ぶ(卒論は バルトーク『二台のピアノと打楽器のためのソナタ』)

1951年:ダルムシュタット国際夏期講習に参加(作曲家、カレル・ホイヴァールツ(ベルギー)と知り合う)

1952年:パリ留学,パリ音楽院でオリヴィエ・メシアンに学ぶ.

1952年〜1953年:最初の作品『エチュード』を製作(フランスの放送局のミュージック・コンクレート・スタジオにて)

1953年:最初の電子音楽作品『習作I』を3台のテープレコーダ、正弦波発振器、「自然のエコー・ルーム」を使用して製作

1955年:聴衆の左側、前方と右側に配置した三群のオーケストラのための『グルッペン』

1955年〜1956年:電子音楽作品『少年の歌』製作

1958年:聴衆を取り囲んで配置された4群オーケストラと4群合唱のための『カレ』,

1959年〜1960年:『コンタクテ』

1965年:12人のヴォーカリスト、ハモンドオルガン、4台のリング変調器とテープのための『ミクロフォニーII』

1966年:日本滞在中に『テレムジーク』作曲

1966年〜1967年:『ヒュムネン(国歌)』

1970年:二台のピアノ、二台の正弦波発振器と二台のリング変調器のための『マントラ』

1977年7月:アメリカ建国200年祝祭のため『シリウス』をワシントンDCの国立航空宇宙博物館のオープニングで初演.

1977年:『リヒト(光)』という題名でそれぞれが週の曜日である、七つのオペラのサイクルを作曲開始.

1993年5月28日:ライプツィヒのオペラ座にて『光の火曜日』初演

1998年:居住するキュルテン村にて、シュトックハウゼン講習会を開始

2003年:『リヒト(光)』完成

2007年12月5日:キュルテンの自宅にて死去

作風

第一期(1951-1960)

1950年代に作曲された「コントラ・プンクテ」、「ピアノ曲I~XI」、「グルッペン」、「ルフラン」などの作品は世界中のどの教科書にも掲載されるほどの「代表作」とされ、現在でも聴き応えのある秀作が並んでいる。理論に忠実に作品を書くことを装って、実は個性的な逸脱に溢れている作品を残す態度は既にこの頃から顕在化している。

ダルムシュタット夏期講習会では20代で既に講師を務め、日々セリエリズムなどの音楽議論を回り、ピエール・ブーレーズやルイージ・ノーノと熱い議論が戦わされていた。ブーレーズやカレル・フィヴァールツのトータル・セリエリズムに多大な刺激を受け、シュトックハウゼンはセリエリストの泰斗になることをここで決意した。

典型的なセリエリズムに基づく「点の音楽」から「群の音楽」、「モメント形式」へと作曲技法を発展させ、それと並行するように不確定性や多義性を伴った形式の試みも行われているが、これらの全てがセリエリズムの延長線上にあることは非常に重要である。この姿勢は現在に至るまで一貫している。

音響そのものを意図的に操作しようとする「音響作曲法」の考え方が「少年の歌」「コンタクテ」などの電子音楽の古典的名作へと繋がっていくが、音響の空間配置も意図的に音楽構造に取り入れる「空間音楽」の概念が打ち出されたのもこの時期である。聴衆を取り囲むように配置された4チャンネルのスピーカーから再生される電子音楽「少年の歌」、三つに分割されたオーケストラを聴衆の左、右、中央の三つのステージに配置し三人の指揮者を要する「グルッペン」は空間音楽の最初期の試みにすぎないが、その効果は絶大である。これらの名作ですら、「少年の歌」では素材となった少年に二年間もスタジオに通わせるなど、すでに徹底的なコラボレーションで作品を完成させる萌芽が見られる。

1960年に完成した「カレ」を最後に、確定的に記譜された作品の作曲からしばらく離れる事になる。この作品は、シュトックハウゼンが当時多忙であったため、彼の作った全体の作曲プランをもとに当時のアシスタント、コーネリアス・カーデューがスコアのリアリゼーションを行った。彼に細かい音高の決定までも一任した部分すらあるが、すべての作業はシュトックハウゼン自身によって詳細に監修されている。こうした作曲法は、「モメンテ」や「ストップ」などで演奏者に不確定なスコアから自分用の演奏用ヴァージョンを制作させる手法に繋がっていく。

第二期(1961-1969)

1950年代終わりのジョン・ケージの出現が、シュトックハウゼンを不確定性へと傾斜させる大きな契機となった。この時期に作曲された「モメンテ」、「ミクストゥール」、「ミクロフォニー」、「ソロ」、「ストップ」、「短波」、「シュピラール」、「シュティムング」などほとんど全ての作品においては、楽曲形式や音楽の細部など様々なレベルにおいて不確定、多義的な要素が楽曲に取り入れられている。リング変調、フィルター、ディレイなどを生演奏に施して音響を変調させるライヴ・エレクトロニクスの手法もこの時期積極的に試みられた。即興能力の高いミヒャエル・フェッターのような演奏家とのかかわりも増え始める。

「シュティムング」は六つの音からなる単一の和音のみを基本構造として全曲が構成される6人の歌手の為の音楽で、母音の様々なタイプの移ろいによる音色変化を聴く音楽である。未だスペクトル楽派は存在しておらずジャチント・シェルシすら知られざる作曲家であった当時に、倍音構造のみへ注目している点が見逃せない。

当初はささやかであった不確定性の度合いは年を追うごとに高くなり、五線譜の代わりにプラスやマイナスの符号で音楽イベントを指示するなどの方法を経て、最終的に「直感音楽」と呼ばれる作曲技法へ到達する。これはテキストによる簡単な指示のみによる「楽譜」から演奏を作り上げていく不確定性の極北を行く作曲技法であり、「7つの日より」「来たるべき時のために」という二組の直感音楽曲集が作曲された。

この時期の電子音楽の傑作「テレムジーク」「ヒュムネン」に音響素材として採り上げられている世界各地の音楽、短波ラジオ、国歌には、当時のシュトックハウゼンの嗜好がよく表れている。こうした世界中の様々な音楽のイディオムを取り込み統合しようとする傾向を彼自身「世界音楽」という言葉で表現しており、同時期の多くの作品にもそうした考え方が反映している。

第三期(1970-1977)

第二期の作品の典型的な特徴であった不確定性、多義性を伴った作曲法から一転して、このころから確定的に記譜された作曲法へ回帰するようになる。「フォルメル」と呼ばれる短い単一の旋律素材から作品全体の時間構造、音程構造などを組織的に導き出す「フォルメル技法」と呼ばれる作曲技法を開発し、これは2台ピアノのための「マントラ」において初めて採用される。続く「祈り」、「シリウス」、「友情に」などの作品で、この作曲技法はさらに洗練される事になる。但し、シュトックハウゼンがこの時期以降、不確定性、多義性を伴った作曲法を完全に捨て去った訳ではない。例えば「12宮」においては演奏者が記譜されたメロディーをもとに自分自身の演奏用ヴァージョンを作る事を求められ、作曲者自身も様々な楽器編成のために数多くのヴァージョンを作っている。

フォルメル技法も、開発当初は「それはセリーではなく、メロディーではないのですか」といった指摘が当時多くの聴衆や研究者によりなされたことがポール・グリフィスの著書により明らかである。しかし、シュトックハウゼンは厳密に「メロディーではなくセリー技法の本質的発展」と再三にわたって1970年代から常に弁明していた。「少年の歌」の制作の際「シュトックハウゼンは僕に向かってメロディーの切れ端のようなものを呈示し、それを歌うように命じた」というココシュカの証言にも見られるように、音楽的思考の本質はこの時期においても全く変わっていない。「トランス」、「私は空を散歩する」、「ハルレキン」など、演劇的、視覚的な要素を大幅に取り入れた作品が多いのもこの時期の特徴であるが、「祈り」においてジェスチャーと音楽のセリエルな融合が果たされ、この方向性は「光」においてさらに発展させられることになる。

第四期(1978-2003)

==== 第一節 ====

1978年以降は7つのオペラから構成される「光」の作曲に専念、「ピアノ曲」などの小品の作曲はほぼ全てオペラの派生作品という形で編まれた。総演奏時間約29時間のこの大作のすべての構成、楽想などは、3人の主人公ミヒャエル、エーファ、ルツィファーを示す1分ほどの3声のフォルメルのみから導き出されている。この連作の第一作「木曜日」では伝統的なオペラのようにある程度のストーリーがあるが、作曲が進むにつれストーリー性が薄れ、最後の2作品「水曜日」「日曜日」においては具体的なストーリーの欠如した一種のシアター・ピースのようなスタイルへと変貌している。

クラリネット奏者のスザンヌ・スティーブンス、フルート奏者のカティンカ・パスフェーア、息子でトランペット奏者のマークス・シュトックハウゼンら特定のミュージシャンとの綿密なコラボレーションが作品の成立に大きな影響を及ぼしているのも重要な特徴である。アンサンブル・モデルンやアンサンブル・アンテルコンタンポランのように通り一遍のやっつけ仕事しかしてくれなかったアンサンブルよりも、誠心誠意作曲家に付き合う演奏家のほうがクオリティが高いのは当然であった。こうして、既存の現代音楽アンサンブルとは疎遠になった一方、多くの練習時間をこなす演奏家達との協力を選んだ。彼らの献身的な努力から、管楽器のあらゆる特殊奏法の可能性が探究され、微分音による疑似グリッサンドのみで全曲が構成された「Xi」など、数多くの管楽器のための作品が生まれた。

1980年代は新ロマン主義や多様式主義などにおける「過去への回顧」が世界的に叫ばれ、前衛世代の作曲家は音楽的密度を徐々にわかりやすいものへ変化させる傾向が見られたが、シュトックハウゼンも例外ではなかった。すでに「祈り」や「マントラ」のころから静止する単音や和音などへの必要以上の固執が見られていたが、「エーファの二度目の出産」では単純な三連符が用いられるなどメロディカルな趣味が顕著となり、この弱点を突いた形でシュトックハウゼンの影響力が一時的に後退した。日本では「暦年」の初演失敗が響き、シュトックハウゼン演奏に関わる日本人演奏家が1980年代に激減した。

==== 第二節 ====

1992年にDGからの全作品の権利を引き上げると宣言。その理由は「マスタリングやミキシングの粗雑なDGとは関われない!」といった理由であった。同時にシュトックハウゼン全集を立ち上げ全作品のリリースを行うと宣言。全集は現在も存続しており、日本とイギリスでは代行販売サイトも存在する。「サンティ・フー」を完成した辺りから音楽的密度が再度複雑化し、前衛時代すらも上回るほど情報量が増加した。特筆されるのはインターネット経由で新たにシュトックハウゼンの魅力に気づく演奏家を、シュトックハウゼン講習会で確保したことが大きいと見られている。

ジーモン・シュトックハウゼン、アントニオ・ペレス・アベランなどのシンセサイザー奏者とのコラボレーションによる電子音響の効果も絶大で、キューブ状に配置した8つのスピーカーから再生される音響が文字通り上下左右に動き回る電子音楽「オクトフォニー」(火曜日)など、テクノ系のファンにアピールする作品も少なくない。4台のヘリコプターを使った「ヘリコプター弦楽四重奏曲」(水曜日)、2つのホールでの演奏を衛星中継で同期させながら5つの異なるテンポで同時に演奏される「ホーホ・ツァイテン」(日曜日)など、果敢に伝統的な演奏習慣に挑戦する姿勢も健在である。生の演奏家による創造性を重視する傾向が1990年代からは新たに強化されており、「光」完成後もこの傾向は続いている。前述のホーホ・ツァイテンでは合唱セクションとオーケストラセクションで10本のラインが独自のタイミングで絡み合う仕掛けになっており、「近年のシュトックハウゼン音楽は一回聞いただけでは、聴取の限界性から音楽的密度を完全に理解できない。数十回以上の聴取がなければ覚えきれないのではないか」という指摘がなされることが多い。明らかに1980年代の単純性からは遠ざかっている。

「光」も完成間近となった2000年ごろから、「ルフラン」など旧作の不確定な部分を完全に確定したヴァージョンもいくつか発表されている。1990年代からは自分の息子や娘などの親族や支持者に頼らず、独力でシュトックハウゼン作品演奏に挑む演奏家が世界中に出現した。

=== 第五期(2004- ===

「光」を2003年に完成させ、現在は新しい連作「音」(KLANG)を作曲している。この1日の24時間を音楽化しようとする24の作品から構成される連作には、2台のハープを使った「2時間目・喜び」や(アコースティック)ピアノのための24の連作「3時間目・自然な持続時間」など、それまでのシュトックハウゼンの作風からは意外な、伝統的で室内楽風な編成のものも含まれている。オルガン(またはシンセサイザー)とソプラノ、テノール独唱のための「1時間目・昇天」では30分以上にわたるほとんど全ての部分でオルガン奏者は左手と右手が異なるテンポで演奏することを求められている。

オペラ劇場で演奏されることを前提として作曲された「光」に対して、「音」はそのような制約を一切設けずに作曲されているので演劇性のほとんどない作品もある一方、「4時間目・天国への扉」のようなドアを打楽器奏者が叩き続けるような「光」の一部分を思わせるような作品も作曲されている。

教育

シュトックハウゼンは数多くの作曲家を育てたことでも知られている。ケルン音楽大学の現代音楽講座で教えた最も有名な弟子に、[[ヨハネス・フリッチュ]]が挙げられよう。[[ロルフ・ゲールハール]]、[[篠原眞]]、[[ロジャー・スモーリー]]、[[ジョン・マクガイヤー]]、[[コーネリアス・カーデュー]]、[[ホルヘ・ペニショ]]、[[ペーテル・エトヴェシュ]]、[[トマス・マルコ]]、[[ロベルト・HP・プラッツ]]、[[クリストフ・デルツ]]、[[エマニュエル・ヌネス]]、[[ヴォルフガング・リーム]]は数多い弟子の氷山の一角に過ぎない。

それと半ば平行したケルナークルスの作曲講習会ではヘルムート・ラッヘンマンやウーリッヒ・ズーセなどが参加し外部にも大きな影響を与えている。

1998年より毎年開催されている「シュトックハウゼン講習会」で自身の音楽語法を丁寧に講義し、シュトックハウゼン作品の正統的な演奏解釈を後世の演奏家に伝える事に努めている。世界中から熱烈な受講者が集うこの講習会から、今までの演奏家の水準を越えるソリストも何名か輩出している。彼の作品の演奏、楽曲分析のみを想定した講習会のため、作曲家は聴講のみである。

注釈

彼が発した大変有名な言葉に「調性から無調へ、そして12音技法からセリエリスムへ向かうのが、『正しい軌道』の上」というものがある。この発言は多くの賛否両論を生むと同時に、当時の前衛音楽の盛況を良く物語った。この発言に最も不快感を示した作曲家に、ベルント・アロイス・ツィンマーマンがいる。

シュトックハウゼン音楽では常に構造への重点が置かれるのはいうまでもないが、1950年代のデビュー当初から美しい音色へのこだわりを持っている点で、他の多くの同世代のドイツ語圏の作曲家と袂を別つ。彼が発する「私は一年の半分をミキシングに費やしている」という有名な発言は、音色と音量バランスへのこだわりを顕著に表している。「ヘリコプター弦楽四重奏曲」のような例外を除き、近年のシュトックハウゼンには大音響で鬼気迫る瞬間は見られず、音色と音量のバランスを整える方向がより顕著となっている。ゴットフリート・ミヒャエル・ケーニヒ、ローラント・カイン、イヤニス・クセナキスら、多くの作曲家は音量をテーマにした電子音楽の創作を行っていたが、シュトックハウゼンはそのような傾向とは無縁のままである。

シュトックハウゼンは初期から一貫してブーレーズやリゲティのような多楽章制の作風を嫌い、ほぼ全ての作品において一つの作品に一つの題名を命じてきた。このことについて、一片のクッキーを直ぐ食べることができることにたとえ「多楽章、それはクッキー・ミュージックだ」と皮肉っている。

シュトックハウゼンは前衛の時代から一貫して、後進の指導とともに新たな「聴衆層」の開拓にも大変意欲的であった。このアピールがあったからこそ、多くのコラボレーションや未だに新しく演奏に挑戦する若い人々にも恵まれ、現在も旺盛な創作活動に励む一因になっている。恐らくはこの属性が「現代音楽アカデミズム内部」では許容しにくい原因の一つになっていることも否定できない。

エピソード

ピエール・ブーレーズ、ルイージ・ノーノと合わせて三人の作曲家を「前衛三羽鳥」と称されることがある。しかし、三人のうちのノーノは主義主張の違いから疎遠になる事が多くなった。「昼食時でもシュトックハウゼンは、ささいなことでノーノと喧嘩した」(ヘルムート・ラッヘンマン)。当時セリエリストの泰斗であろうとしたシュトックハウゼンと決別した作曲家は多く、クラウス・フーバーは「彼が楽壇で生き残ったのは彼の『性格のせい』だ!」とその才能と名声を嫉んだ。

1970年代は前衛の停滞が叫ばれ、アルフォンス・コンタルスキー、アロイス・コンタルスキー、マリー・フランソワーズ・ビュケ、ヘルベルト・ヘンク、ディヴィッド・チューダーなどがシュトックハウゼン音楽とのコラボレーションを次々に放棄した。この時期に入れ替わるようにハラルド・ボイエ、ロジャー・スモーリーが鍵盤楽器奏者に加わるが、彼らですら1978年以降の鍵盤作品の演奏から退いた。更に1990年代にはアメリカの電気パーカッション奏者のマイケル・マニオンやトロンボーンのマイケル・スボヴォタもそう言う運命を辿った。マウリツィオ・ポリーニは1970年代から初期のピアノ曲を手がけ、自身が審査員を務めるコンクールの為に「ピアノ曲XVI」を委嘱したりして話題となったが、1978年以降の鍵盤作品の演奏には関っていない。その後、愛娘のマイエラ・シュトックハウゼンやピエール=ローラン・エマール、ヘルベルト・ヴァンバッハ、ジーモン・シュトックハウゼン、エレン・コルヴァーなどの演奏家を経て、現在はフランク・グートシュミット、ベンヤミン・コブラー、アントニオ・ペレス・アベランが鍵盤楽器を担当している。実に様々な個性をもつピアニストによって手がけられたことが解るが、ピアノ曲全曲を手がけたピアニストは未だに存在しない。

ちなみに「ピアノ曲XIII」は日本では異例の演奏頻度を記録し、マイエラ・シュトックハウゼンによる日本初演の後、向井山朋子、大井浩明、矢沢朋子、近藤伸子、宇野正志によって演奏されている。「ピアノ曲XIII」をここまで好意的に受け入れた国はどこにもない。

その活動の派手さから多くの音楽家のジョークのネタになることが多い。最も有名なものはグレン・グールドが出演から監督まで全てを担当した音楽番組の為の15秒のCM。恐らく、「短波」がパロディ元であろう。(しかし、グレン・グールドはシュトックハウゼン作品の演奏を一切行っていない。)

1966年1月20日〜4月30日にかけての来日では、東京、鎌倉、京都、奈良、大阪などの都市を訪れている。3月21日には東京でテレムジークを初演している。この作品にはシュトックハウゼン自身が採集した雅楽や東大寺のお水取りの音が用いられている。

シュトックハウゼンに関するウィキペディア日本語版の展開

シュトックハウゼンは1980年代にテクノロジーの限界と演奏家の水準の問題のために、メロディカルかつやや音楽的密度を落とした作風のせいで影響力が急激に後退した。が、査読ユーザーに音楽的密度の増減を論じるものがいないために、この種の編集を行うと速攻で戻される。これはもちろんシュトックハウゼン信者によるリバートではなく、翻訳ノルマを与えられた査読ユーザーの工作に過ぎない。