非機能要件

(コンピュータ)

【ひきのうようけん】

非機能要件は、情報システムやソフトウェアの開発に際して定義される要件のうち、機能面以外のもの全般のこと。

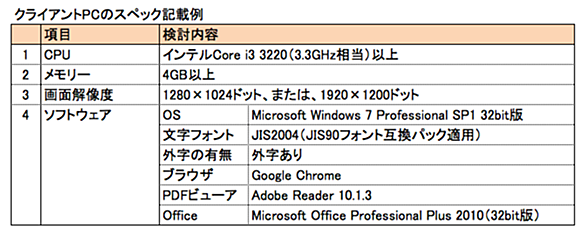

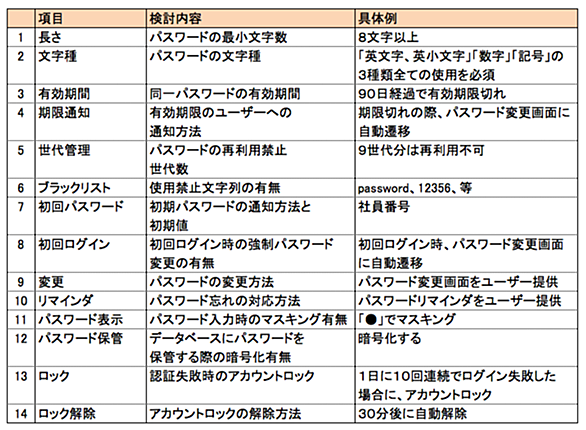

性能や信頼性、拡張性、運用性、セキュリティなどに関する要件が含まれる。

日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)が発行した「非機能要件要求仕様定義ガイドライン」では、非機能要件を以下の10種類に分類して定義している。

- 機能性

- 信頼性

- 使用性(操作性や習得の容易さなど)

- 効率性(計算資源・時間を効率よく使っているか)

- 保守性

- 移植性

- 障害抑制性(障害の発生・拡大のしにくさなど)

- 効果性(投資対効果など)

- 運用性

- 技術要件(システム構成や開発手法など)