ワードプロセッサ

Word Processor。ワープロと略されることが多い。

コンピュータを利用し電子的に文書を作成・編集するシステム。専用ハードウェアを使うワードプロセッサ専用機と、パソコン等の汎用機上で動作するワードプロセッサソフトがある。

欧文ワードプロセッサにも、電子タイプライタから発展した専用機と、プログラム用テキストエディタを元にしたソフトウェアがある。パソコン用英文ワードプロセッサソフトは1979年頃から広く使われるようになった。タイプライタ文化の欧米ではなじみやすい存在だった上に、入力にかかる負担がないため編集機能を重視したソフトウェアが早くから一般的だった。コピー&ペーストなどの概念も欧文ワードプロセッサソフトから始まっている*1。印字・表現力についてはDTPソフトと使い分ける傾向があった。

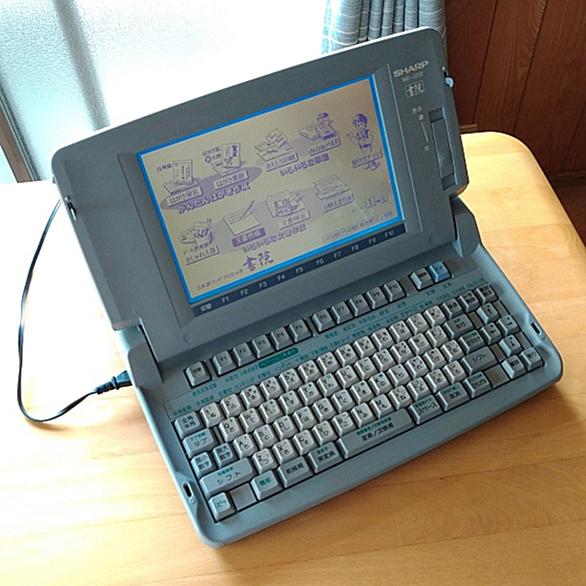

日本語ワードプロセッサの元祖は、1978年に発売された専用機の東芝JW-10だとされる。カナ漢字変換が登場したのもこのときである。その後急速に小型化・低価格化が進み、1980年代後半にはプリンタを一体化したパーソナルワープロと呼ばれる個人向けワードプロセッサ専用機がブームとなった。シャープ「書院」、富士通「OASYS」、NEC「文豪」など各社のパーソナルワープロは変換機能や印字品質を競い合い、作図や表計算ソフト、パソコン通信接続などに多機能化していった。しかし90年代後半、ワードプロセッサソフトをプリインストールしたパソコンの普及や低価格化によって売れ行きが激減し、現在では事実上消え去ってしまった。

パソコン用のワードプロセッサソフトは1982年頃から登場し、操作の簡便性に優れたパーソナルワープロと覇を競った。「ユーカラ」「テラ」「松」などがヒットしたのち、80年代後半からは表現力を重視した「一太郎」が大きなシェアを獲得していった。しかし90年代後半のパソコン普及期に、Windowsとともにマイクロソフト製の「MS-Word」がプリインストールされるようになり、圧倒的なシェアを占めることになる。

文字数が多く複雑な字体を持つ漢字を使うという日本語の特殊性により、日本語ワードプロセッサではまず印字機能、次いでカナ漢字変換機能が重視されたが、やがて編集機能や文書の再利用という観点から、ワードプロセッサはなくてはならない存在になっていった。等幅フォントと罫線を基本とした独自の日本語ワードプロセッサ文化に、「MS-Word」がプロポーショナルフォントと段落編集を基本とした欧文ワードプロセッサの文化を持ち込んだ*2ことで、日本語文書のあり方も大きく変わってきたと言える。