反射望遠鏡

(サイエンス)

【はんしゃぼうえんきょう】

a reflecting telescope

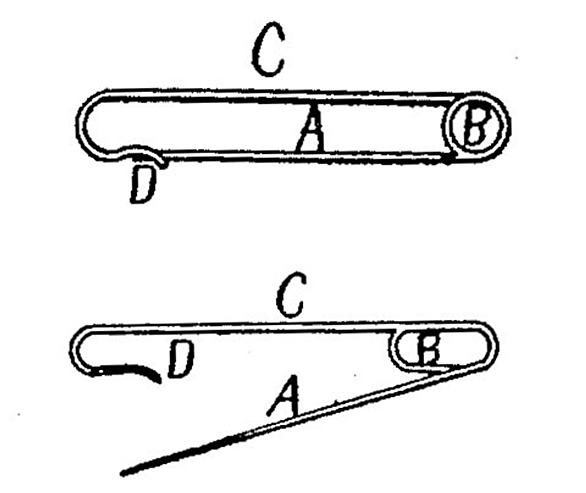

望遠鏡の一種。屈折望遠鏡が接眼鏡(接眼レンズ)+凸レンズという組み合わせであるのに対し、反射望遠鏡は接眼鏡+凹面の反射鏡という組み合わせを用いる。

屈折望遠鏡は大型化にどうしても制約がある*1ため、各地の天文台で用いられる大型の望遠鏡は、ほとんどが反射望遠鏡である。

長年アメリカのパロマー山にあるヘール望遠鏡(反射鏡の直径約5メートル)が世界最大だった*2が、技術革新*3の進んだ90年代以降、各国で続々と巨大望遠鏡が建設されるようになった。

主な巨大望遠鏡

- GTC:10.4m、ラ・パルマ(カナリア諸島)

- SALT:10m、サザーランド(南アフリカ)

- ケック望遠鏡:9.96m×2台、マウナケア山(ハワイ)

- HET:9.2m、デービス山(テキサス)

- すばる望遠鏡:8.2m、マウナケア山(ハワイ)

- LBT:8.4m×2台、グラハム山(アリゾナ)

- VLT:8.2m×4台、ラ・シャ山(チリ)

- ジェミニ望遠鏡:8m、マウナケア山(ハワイ)とパチョン山(チリ)