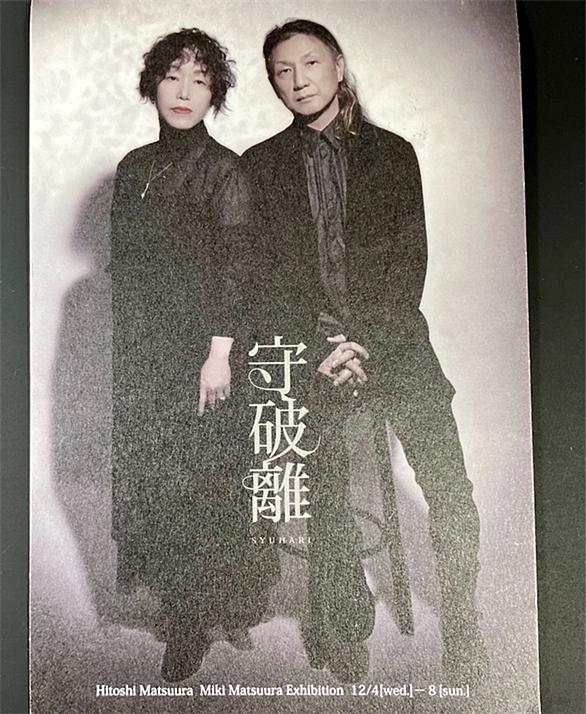

守破離

(一般)

【しゅはり】

□ビジネス分野の守破離とは、人材開発のMECE(もれなくダブりなく)として、能力形成や発達心理学などの成長プロセスを設計開発する場合に有効な概念。

□大阪中小企業投資育成の説明では「守破離とは、能楽を確立した世阿弥の教えで、最初は基本を忠実に守り、次にそれを応用、最後は型から離れるというプロの成長過程を表すもの」で、同投資育成が2004年に開始した「トップマネジメントスクール 守破離」は好評だった。

□スポーツ分野では、日常的によく使われている。

- 守破離の意味検索⇒google:守破離