小学校英語

小学校英語は、小学校の教育課程の一環として行われる英語活動の総称。一口に「小学校英語」と言ってもその内実は様々である。2006年3月の中央教育審議会の外国語専門部会による必修化の提言(以下、「必修化の提言」)などを契機として、国民的な注目が今いっそう集まっている。

小学校英語教育の歴史は古く、明治時代にまでさかのぼることができるが(→ref.)、ここでは主に1990年代以降から盛んになった公立小学校における英語活動(英語教育)の取り組みについて説明する。

1 歴史的経緯

明治期〜昭和初期の小学校英語教育(→ref.)

- 一部の私立小学校における英語教育

- 高等小学校における英語教育

- 一部の尋常小学校における英語教育

現代の小学校英語教育(→ref.)

- 1987 臨教審

- 1991 〜調査研究協力者会議

- 2002 総合的な学習の時間

- 2003 特区

- 2006 特区

- 2006 必修化の提言

2 様々な形態

小学校英語は、第一義的には小学校における英語活動全般を指す広範な概念である。したがって、その内実は様々である。例えば、「小学校」と言っても公立か私立かによっても異なる議論が可能であり、あるいは、カリキュラム上の位置づけ(教科として導入なのか、領域としての導入なのか、それとも「総合的な学習の時間」の枠内での導入なのか*1)によってもその論点は変わる。

以下は、小学校英語に関して区別するべき観点である。

- 小学校の種別:国立/公立/私立

- 位置づけ:教科(必修)/領域(必修)/総合学習(任意)/教科(教育特区における)

- 教育目的:英語学習/外国語学習/国際理解/これらの組み合わせ

- 指導者:担任/専科教員/日本人英語指導者(ボランティア等)/外国人英語指導者(ALTなど)/これらの組み合わせ

- 指導項目:英会話などコミュニケーション活動/英語による歌・ダンス/文字学習/文法学習/外国人などとの異文化交流/これらの組み合わせ

賛成派の各論点

英語力の育成

小学校での英語教育に、児童の英語スキル育成を期待する論点である。

根拠として、小学生の言語習得上能力や、外国語習得上の臨界期や脳の柔軟性など、どちらかというと生物学的な根拠があげられている。

しかしながら、この根拠は、必ずしも信憑性の高いものではない。外国語習得上の臨界期の存在には、多くの研究者から疑問符が付されているし(→ref.)、脳科学に関しても「早期開始=効果あり」といえるほど知見が蓄積している訳でもない。一方で、「小学生の方が言語を上手に覚える」というのは多くの教師から指摘されており、一面の真実を捉えていると言えるかもしれないが、そのような「現場の知見」は、言語学習の長期的な側面を考慮して述べられているわけではない点は注意すべきである。つまり、教室場面で上手に習得できたとしても、それがどれほど持続するかは未知数である。なお、日本国内において、小学校英語経験者を追跡調査した実証研究も存在するが、その中には、小学校英語経験者は中学入学時こそ非経験者よりも英語力で先んじるものの、学年があがるにつれて次第に追いつかれていくことが示されてたものも少なくない(→ref.)。

英語の学習態度

- 英語嫌いをつくらない

国際理解/異文化理解

積極的なコミュニケーションへの態度

賛成派論者の多様性

(※)以上の論点のうちいずれに重きを置くかは、賛成派の論者によって異なる。上記の論点をすべてカバーした議論を展開する論者もいれば、ある論点にのみ焦点化して賛意を示す論者もいる。また、賛成派の論者であったとしても、「英語力の育成」という点については不支持を表明している論者も少なくない。

- 英語力育成論の例

- 国際理解論の例

- 積極的なコミュニケーションへの態度育成論の例

- 英語力育成論への批判の例

反対派の各論点

英語力の育成は見込めない

- 週数時間程度では無理

- 「早くからはじめれば上達する」という考え方には根拠がない

- 脳科学・神経学的知見には、根拠として引用できるほど確定的な結果が出ているわけではない

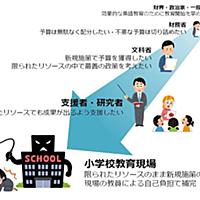

- 不備のある指導体制(指導者や教材、教育上の目的)

指導者不足

指導者の能力不足

教員の負担

国際理解をゆがめる恐れ(英語優越主義)

- 代表的論者:大津由紀雄

国際理解と英語教育の関係が不明確

- 代表的論者:山田雄一郎

国語力への影響

- 発達的側面/学力的側面