電気回路

(サイエンス)

【でんきかいろ】

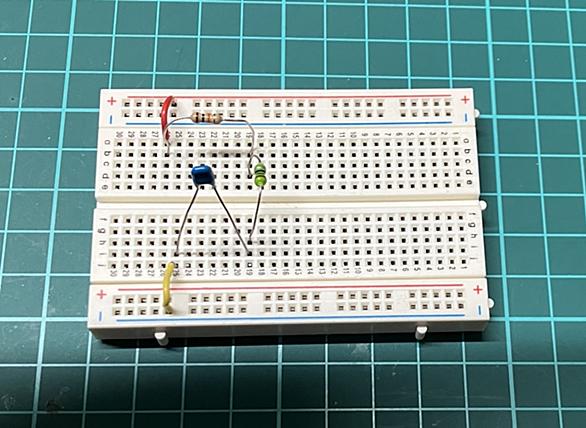

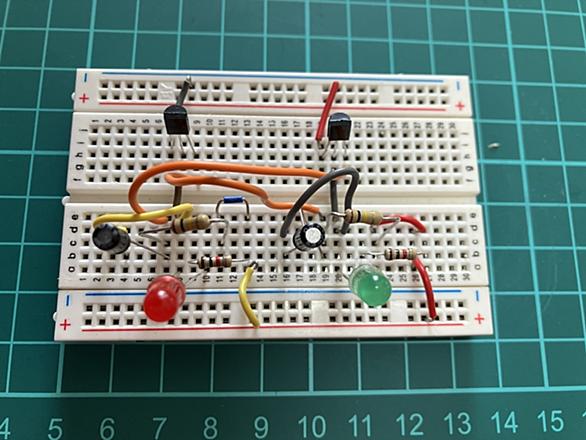

電源と各種素子をつないだものの総称。一見見た目が変わらない素子同士の値が数百万倍違ったりするため、これを学ぶことで工学の分野の中でも他の分野に比べて未経験の対象に対する柔軟なアプローチが可能になったり、大きなシステムを扱ったり、先端技術を開発する適性が強化される・・・らしい。

電子回路は広義の電気回路の仲間だが、他の電気回路とはかなり毛色が異なる。

- 電源

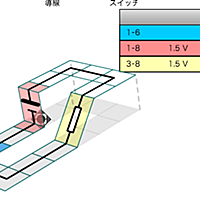

- 直流電源(電池など)

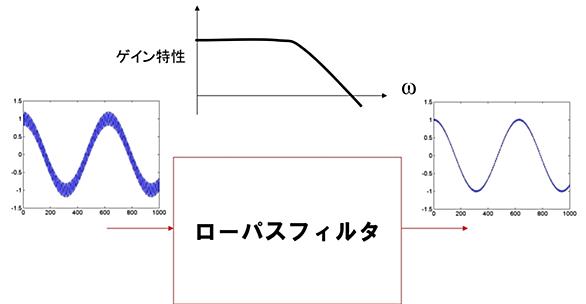

- 交流電源(正弦波・余弦波交流電源 方形波電源 インパルス電源など)

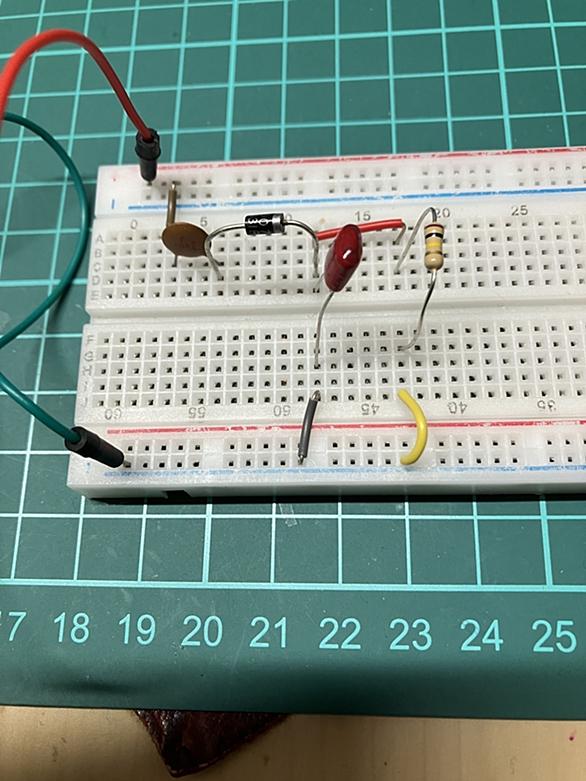

- 受動素子*1

- レジスタンス(抵抗など)

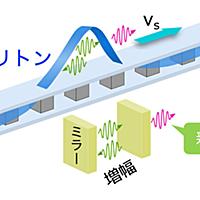

- インダクタ(コイルなど)

- キャパシタ(コンデンサなど)

- 能動素子*2

- ダイオード

- トランジスタ

- 作者: 曽根悟,檀良

- 出版社/メーカー: 昭晃堂

- 発売日: 1986/07

- メディア: 単行本

- 購入: 2人 クリック: 134回

- この商品を含むブログを見る