ゼロイチではないけれど『殺意の道程』

『殺意の道程』を観た。

『佐久間宣行のNOBROCK TV』でバカリズムが「ネタを作るときに既存のフォーマットを借りるのがイヤで出来ればゼロイチのものを作りたいと思っている」みたいなことを言ってたが、ドラマの脚本に関していうと、まず原作の脚色(『黒い十人の女』や『ケンシロウによろしく』)の時点でそれは無理だし、デビュー作の『素敵な選TAXI』もいろんなところから『バック・トゥ・ザ・フューチャー』みたいと言われたり、なんなら最新作の『ホットスポット』も『ゼイリブ』や『デデデデ』のフォーマットなので、本人が知らなかったとしても何かに引っかかってしまうのは仕方がないことだと思う。

『殺意の道程』もそれに当てはまる。

話としては自殺した父親を追い詰めた大企業の社長に復讐するため、主人公とその従兄弟が結託して「殺人を計画する」というもの。

このドラマにおける「殺人の計画」はハンパじゃない。全7話中、6話までずーっと計画(時に脱線したり)して、ラスト1話で実行するというくらい徹底している。

普通のドラマなら退屈になりかねない…ヘタしたら脚本の段階で省くはずの部分…むしろ書いてあったとしてもプロデューサーが「この部分無駄だから切れ!」と言われてしまうところ“のみ”で構成されているので主人公が「張り込みってなんで刑事ドラマでカットされちゃうんだろうね」と言ってバカリズム演じる従兄弟が「退屈だからじゃない?」と返してしまう始末だ。

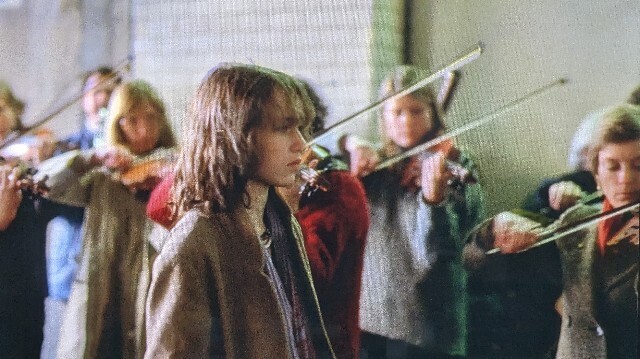

ただ、これも画期的ではあるけれどゼロイチではない。なぜなら森田芳光の『ときめきに死す』とかなり似ているからである。

主人公は殺し屋。何ひとつ概要を知らされてない医者がその殺し屋とずーっと生活してくれと組織から言われる。計画はずーっと組織とスーパーコンピューター(今でいうAI)が考え、その間殺し屋は時がくるまでストイックにハードなトレーニングをし続け、ほとんど言葉を発しない。そこに女が転がり込んできて、男ふたりと女ひとりの生活になり、トレーニングの間に海で遊んだり、温泉に行ったりとかなり緩い時間が流れ、ラスト15分でようやく殺人が実行されるという構成だ(ちなみにランタイムは2時間)。

恐らくバカリズムはこの映画のことなど知らないだろう。それでも彼が脚本家として引く手数多なのはワン・アンド・オンリーなホンを書くからであって、例えプロットが似ていたとしてもタランティーノやクドカンでもない彼だけのサムシング・エルスがそこにあるからなんだと思う。

『勝手に逃げろ/人生』を12年振りに観た

『勝手に逃げろ/人生』をBDで12年振りの鑑賞。

覚えてないところもあったけど、やっぱり完璧な映画だったし、ゴダールでいちばん好きなのはかわらず。

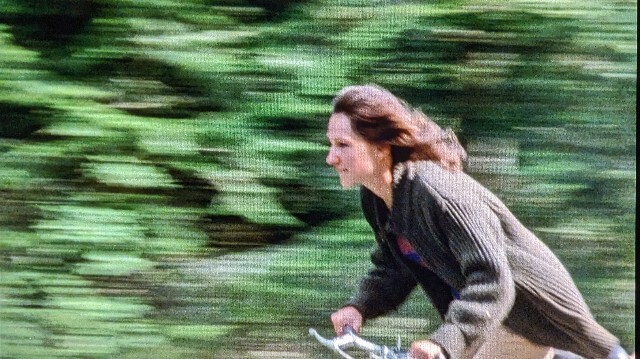

48分のインタビューが特典映像にあったんだけど、自然光にかなりこだわっていたらしく、天気が悪かったらわざわざ数十キロ離れたところまで行って撮影したらしいが、そのおかげで圧倒的な映像美をロケで獲得。

役者も10日ほど休ませて、いつ演技するんだろうと、気を抜いたところで何の演出もせずに撮影するなど、徹底的に演技をさせないという手法をとった。そのあたりは黒沢清の演技指導に近いかもしれない(さすがに10日休ませるまでしないと思うが…)。

ストップモーションとコマ落としを使って、1人の男と5人の女がオムニバスとは言わないまでも、別な話で微妙に交錯していくというのは明らかにウォン・カーウァイの『恋する惑星』と『天使の涙』だし、ラストの長回しはカラックスの『ホーリー・モーターズ』のインターバルに似てて、やっぱりこの2人は影響受けてるんだなと改めて思った。

すっげぇ変態の社長が金にモノを言わせて、特殊なプレイを要求するところがおもしろかった。ああいうことする政治家とか居そうな感じ。

悲惨な世界にエンタメは必要ないけど、それでも表現者は表現し続けなければいけない

3.11の時、スタジオジブリはいつものように仕事をしようとしていたが「とりあえず休みにしますか?」みたいな空気が漂った。そこに宮崎駿が現れて「こういう時だからこそ仕事をしなければいけないんですよ!」スタッフを鼓舞した。

RHYMESTERは『そしてまた歌い出す』という曲の中で「(歌ってる場合じゃない状況だったとしても)休まず描いて描いて描いていくんだ」と歌った。

北野武は「遭難した人がいて、映画とおにぎりどっちがほしいって言ったらみんなおにぎり取るでしょ?だから映画はホントは必要ないものなんですよ」と語った。

基本的に「あの時こうしてれば未来は変わったのだろうか?」という話は古今東西、紆余曲折あっても同じ結末を迎えるものが大半だ。

表現者は例えそれが必要じゃなかったとしても、どんな悲惨な状況だったとしても、どんなに悲しくて苦しくても表現し続けなければいけない。

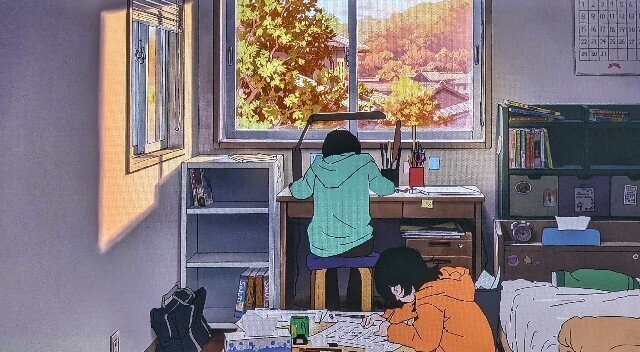

『ルックバック』を観た。傑作。

Sundae May Clubというバンドにハマっている

仕事が大変で5時半に家を出て帰ってくると20時になるというトンでもスケジュールである。

いわゆる会社側の役員的な立場なので文句も言えず、帰ってもゲームできないわ、本も読めないわ、テレビを見る気力もないわ、YouTube撮れないわで、にっちもSuchmosな状況なのだが、唯一通勤時間に音楽を聴くことくらいしか楽しみがなく、最近ハマってるのがSundae May Club(サンデーメイクラブ)というバンド。

「カトキチさん多分好きだと思う」とある人にオススメされたのだが、これがドンピシャで、オレが昔から大好きなスピッツ、くるり、サニーデイ・サービスあたりの90年代の日本のバンドの雰囲気があり、ボーカルのソロワークスも聴いたけどそれも含めてニルヴァーナやスマパン、グリーン・デイを隠し味にしてるあたりにセンスを感じる。

ボーカルの声も初期の荒井由実や“黒ネコのタンゴ”を歌った皆川おさむを足して2で割ったような感じでぶっきらぼうで無感情なんだけど、日本語をそのまんま日本語の音として貼り付けてるような歌い方で妙に印象に残る。

特に好きなのが“夜を延ばして”という曲で、一瞬デレク・アンド・ザ・ドミノスの“誰も知らない”やエルヴィン・ビショップの“愛に狂って”を彷彿とさせるんだけど、これ日本のあるムード歌謡にすごく似てるので、このことや他の楽曲のコード進行などYouTubeで解説したいなと思う。

てか、そんな時間あるのか?

バーコード決済が嫌いだ

PayPayが嫌いだ。というかバーコード&QRコード決済が嫌いだ。

日本においてキャッシュレスはSONYが英知を結集して開発したFeliCa(フェリカ)という優れたシステムがあり、Suicaやnanaco、QUICPayが有名だったが、iPhoneはいち早くこのチップを採用したことによってApple Payという概念を定着させ、SuicaとクレジットカードをQUICPayを通してアプリ化せずにそのまま使えるようにした。つまりiPhoneのみで決済が出来るシステムを世間に広める予定だった。

これはシンプルかつ余計なものをデザインに入れないというスティーブ・ジョブズらしい採用だったと思う。

ぼくがキャッシュレスに踏みこんだのはApple Watchを購入した2018年。世間的にPayPayがすさまじいキャンペーンでポイントを配り散らしたあたりだ。

その当時PayPayがポイント還元ができないみたいなトラブルがニュースになり、ちょっと怖い印象があってぼくはわざわざポイントが貯まる楽天Edyをネットで買い、それをセブン銀行で現金チャージして使っていた。これは便利だと当時クレジットカードを持っていなかった妹にも買ってあげた記憶がある。実際にカードをかざしたときの「シャリーン♪」という音が気持ちよく、そういう触れ込みで売ってた記憶がある(WAONの「ワオン!」も同様)。

しかし、そのPayPayがとんでもないスピードでキャッシュレスのすべてを壊し始めた。

ホリエモンはQRコード決済のことを褒めているが、それは東京の話で地方で圧倒的に広まったのはFeliCaを導入しなくてもバーコードリーダーだけでキャッシュレスが出来たことだと思う。これは革命と言ってもいい。

正直、バーコード決済は美しくない。スマホからアプリを開くという手間があるし、レジでスマホに出てきたバーコードを直接店員が読み取る、ないしセルフレジであれば機械の横につるしてあるバーコードリーダーをかざすという始末で、ある意味でいまだにフロッピーディスクを使ってるのと同じだ(ちなみに日本でバーコードがはじめて採用されたのは1978年のことで偶然だがApple社がパソコンの記録媒体にフロッピーディスクを採用したのと同じ年である)。

これはジョブズが望んでいた未来ではない。それこそ移動手段のためのSuicaをFeliCaにかざして買い物をするようにスマホの電源をいれることなくそれだけをすっと出して決済することこそぼくの理想なのだ。

とはいえ時代には逆らえない。ついに楽天も楽天Payなるものを導入し、ぼく自身も現金チャージがめんどくさくなったということもあって楽天Payにした。楽天経済圏にいるというのもあって今さらPayPayには移行できないのだ。

PayPayが日本を席巻してしまったので楽天Edyは使えるのに楽天Payが使えないという事態に遭遇することもしばしばで、例えばドン・キホーテはPayPayや楽天Payは使えずに逆にFeliCaの電子マネー(当然楽天Edyも)、そしてクレカとQUICPayは使える。

地方では欠かせないガソリンスタンドもキャッシュレスに関してはドン・キホーテといっしょでやっぱりクレカは当たり前としてQUICPayとFeliCaは基本使える。

いちばん困っているのが最近朝ラーメンを食べてる山岡家だ。ここでもPayPayやSuicaは使えるのに楽天Payは使えない。

なんなら山岡家についてはスマホにアプリで入れたQUICPayは使えないというトンデモサービスで、FeliCaが入ってないんだろうが、じゃあスマホにいれたSuicaも使えないんじゃないかと思っている。誰が今さらカードのQUICPayとSuicaを使うんだよ!

で、ややこしいのは楽天は楽天で楽天Edyカードのアプリがなく、楽天Edyという名前のアプリは楽天Edyのカードにチャージするというシステムになっていて(これは最近知った)、いっそのこと楽天Edyカードのアプリを作れや!とも思うがこれはこれで正解なのかもしれない。なので山岡家に関して言えば楽天Edyがアプリ化してないのは正しい選択といえる。

といったわけで、今さらスマホでチャージできるし、ポイントも貯まるという理由で楽天Payをやめて楽天Edyを復活させようかなと思っている。ガソリンスタンドとドン・キホーテはApple Watchに入ってるQUICPay。山岡家と酒を買うためのドラッグストアは楽天Edy。で、どっちも使えなかったときのためのクレカ。このトリニティでキャッシュレスの波を乗りこなそうと思っている今日このごろであった。

ちなみに実家暮らしのオレだが、家にいれるお金を作るためにわざわざ銀行にいくのがめんどくさいという理由でキャッシュレスにしてもらったのだが、残念なのが両親がふたりともPayPay使いで、オレはソフトバンク・ ワイモバイルまとめて支払いから払ってるからこれはこれでまためんどくさい案件である。まぁお金を下ろしにいかなくてもいいだけマシだと考えなければならないのだが…

⚠歴史や時間軸が違う可能性もありますが、オレの記憶のなかでの話なのでご了承ください。