とある棄民世代の死刑執行

過ぎ去ってしまった90年代を誰か一人の犯罪者に仮託して語らねばならないとしたら、例えば貴方なら貴方の時代を誰に委ねるだろうか?

四人の幼女を殺し、6000本のビデオテープを積み上げた城に籠ろうとした彼か。

ジェノサイド用の自家製毒ガスでハルマゲドンを起こそうとしたあの男か。

それとも切断した小学生の首を校門の前に置いた透明な存在としての14歳か。

なるほど彼らは熱く語られ、多くの連中が「我らの時代」を彼らに託した。

秋葉原無差別殺傷事件の犯人・加藤智大の死刑執行のニュースを見て、さまざまな感情が湧きだした。

1997年、酒鬼薔薇聖斗の事件が起きた年に連続射殺魔と呼ばれた永山則夫の死刑が執行。

2008年、加藤智大の事件が起きた年に連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤の死刑が執行。

このふたつの事実を列挙しただけでもやはり、今回は安倍元総理に関わる例の事件が関係しているのだろう。

思い起こせば、象徴的な事件が起こるたび「犯人はおまえなんじゃないか」とからかわれるような人生だった。

酒鬼薔薇聖斗、ネオ麦茶、レッサーパンダ男、加藤智大、そして今なら山上徹也。

自分は絶対に人を殺さないという確信は持ちつつも、どこか共感や親近感に似た、けれど同族嫌悪のような謎の感情を抱かざるを得なかった。

鬱屈した日々を過ごした人間特有の、日陰者の連帯感なのかも知れない。

まさに僕たちは就職氷河期、ロスジェネ、失われた30年、バブルを知らない子供たちなどと呼ばれ、夢も希望もない棄民世代の先駆けだった。

だから犯罪の理由を「恵まれない境遇」に求めがちだし、無理解な先行世代への反抗心から彼らへの理解を深めてしまいがちなのかも知れない。

山上徹也ほど酷い境遇ではなかったが宗教2世として育ち、自衛隊に入ったおかげで社会復帰できた自分としては、「『丸山眞男』をひっぱたきたい----31歳、フリーター。希望は、戦争。」の赤木智弘に共感し、アーサー・フレックのように『ジョーカー』にはならず生き延びることができた。それは、さまざまな巡りあわせで運が良かっただけなのだという自覚がある。

だからつい週刊誌で山上徹也に関する記事や、Twitterの魚拓まで読みあさってしまったが、加藤智大については、本人の手記というものを読んでいなかったことに気がついた。

酒鬼薔薇聖斗こと元・少年Aの『絶歌』は読んだ。

まったく共感できないものの、やむにやまれぬ衝動に突き動かされて殺人に至る過程や、その後の苦労。反省してるんだかしてないんだかわからないような曖昧な言動など、不謹慎な言い方になってしまうが、読み応えのある一冊だった。

そこで検索してみると2012年に出版された『解』という加藤智大の著書に行き着いた。どうやら他にも何冊か書いているのだが、とりあえず興味本位で読み始めてみた。

「社会との接点」「孤立」「自殺」「掲示板」「自虐ネタ」と、同じ言葉ばかりが繰り返されて、何か期待していたのとだいぶ違う。

そこには犯罪者の異常心理も、棄民世代ならではの悲痛な叫びもない。

意外と友達もいて、出会い系で知り合った女性もいて、メイドカフェや風俗に通っていたりもする。

オタク趣味は他者とのコミュニケーションツールに過ぎず、非正規とはいえ健全に稼いで消費する、今となっては主流となりつつライトなオタク像が浮かび上がる。

ただ「孤立」を恐れて「社会との接点」を保つため異様に気をつかい、行動原理はすべて友人を喜ばせるための「ネタ」収集であったり、買い物をすれば必ず高い物を売りつけられるが、それを「買ってあげた」と強がり、自分にいやがらせをしてくる相手に対しては「心理的に痛みを与えるために」あてつけとして放火や自殺を企てる。ただしそれは、友人との遊ぶ約束などによって延長されたり中止され、実行されることはなかった。事件当日までは…。

さらに加藤はネット掲示板に異常なまでに執着していて、肝心の「秋葉原連続殺傷事件」の要因は掲示板上でのトラブルであったと語られる。

そこに至るまで、母による虐待や、非正規雇用の職を失い、職場での友人を失ったことも伏線として語られるのだが、本人にとっての殺人に至る最大の原因は、掲示板上で暴れまわり、自分の存在を「殺した」という「成りすまし」たちに対する復讐であった。

そして身元の不明な「成りすまし」への復讐として、掲示板で犯罪を予告し、それを実行したあげく、報道で知った彼らに「心理的な痛みを与える」のが目的であったと断言する。

どこまでが現実で、どこからが被害妄想なのかわからないが、職場で制服を隠されて「これは嫌がらせに違いない」と騒ぎを起こしたあげく、あとから発見されたものの「もう職場には戻れない」と無断退社したり、職場を辞めることによって職場での友人を失ってしまったことに傷ついたりもする。

過去にさかのぼって告白する「母からの虐待」もなかなかハードだ。

食事中、食べるのが遅いと叱られて料理を広告チラシのうえにぶちまけられてそれを口の中に無理やりつめこまれるとか、真冬に雪で靴を濡らしてしまったからといってはだしで雪の上に立たされたり、九九を間違えたからといって風呂に沈められたりする。

しかし、これらのエピソードは事件の本質とは無関係で、多少、自分の性格がゆがむ原因にはなったかも知れないと語る。

そのあたり、認知がゆがんでいる。

おそらくふつうの人より理解力が劣っていたり、『ケーキの切れない非行少年たち』に登場するような、なんらかの障害があるのかも知れない。

だから、なんとなくこの本を読む以前に漠然と考えていたような「恵まれない環境と孤独感から犯行に至った」という定型的なストーリーとはちょっとズレているのだ。

いや、家庭も職場も恵まれない環境にはあったし、周囲の無理解にも苦しみ、孤立を恐れるがゆえにダメな方向へ突き進んでいるのだが、社会を変えることで彼のような犯行を食い止められるのかといえば、はなはだ疑問に思えてくる。

少なくとも世代的な問題ではなく、世代を超えたもっと根源的なところから改善し、人間同士が理解しあわないと解決できない部分がある。

ただし、冗長でうすっぺらいと思える彼の著書の中で、ものすごく腑に落ちる一節がある。

自殺や殺人を止めて欲しかったと吐露する部分なのだが、しかし自殺や殺人を「やめろ」と言うなら、それをやらずに済む状態にしてあげることが本当に止めるということであって、言葉だけでは足りないのだという。

私の「止めてほしい」とは(中略)社会との接点がほしい、つまり、誰かのために何かをさせてほしい、その「誰か」になってくれる人がほしいということです。

加藤智大『解』

深い言葉ではないけれど、切実さは伝わってくるし、世の中のたいていの問題はこういった心情とつながっている気がする。

自分に寄せて語るなら、自分にとって社会との接点が「着ぐるみ」であり、今現在「誰かのために何かをさせてもらえてる」のも着ぐるみのおかげということになる。

これもすべて、巡り合わせや偶然のタマモノでしかない。

これは『ゆるキャラ論』と重複するが、もともと最初に作ったスパンキーの「つぶれた片眼」には悪意しか込められていなかった。

僕にとって着ぐるみは、世間に対する一種のいやがらせで、イベントでもないのに着ぐるみが歩いている光景は「日常に対する侵略行為」だった。

自分では勝手に現代アートのようなつもりで着ぐるみを始めたので、街角ですれ違った人たちに「怒っていいのか、笑っていいのか、わからないような宙ぶらりんな感情を喚起する」という謎のコンセプトが設定されていた。

しかし、それこそ「ネタがベタに受け取られてしまった」としか言いようがない。

悪意のつもりではじめたのに、結果的に着ぐるみは純粋に受け入れられてしまう。

困らせるどころか、すれ違った人たちに喜ばれてしまい、のちに「ゆるキャラブーム」が到来して、街角に着ぐるみが立っていることはわりとふつうの光景になってしまった。

キャラがどれだけ世のため人のためになっているのかは疑問の余地もあるが、今となっては自己肯定感を高めるていどには、他人から受け入れられている。

正直、キャラをやることによって「こじらせてる」人はたくさんいるので、無責任に「キャラをやれば救われる」などとは言えないが、少なくとも加藤智大の「誰かのために何かをさせてほしい」という心の叫びは、わりと人類共通の、個人が救われるためのヒントになるだろう。

初夢タイムスリップ

どうやら過去にタイムスリップして

世界を滅亡の危機から救わなくてはならないらしい。

細かい事情は不明だが、

転送されてきた先は、とある温泉地だった。

戦争なのか災害なのか、

よくわからないが見渡す限りの廃墟。

崩れ落ちた昭和な雰囲気のホテル。

足元には瓦礫が転がって足場も不安定。

そこを妻と愛犬の王子郎を連れてさまよう。

日も暮れて、今日はもう探索を終えようということになり、

王子郎を見ると瓦礫の中をはいずりまわったせいで、

クリーム色の毛は真っ黒に汚れている。

妻が温泉地なのだから、

どこかに温泉が湧いているに違いない。

王子郎をお風呂に入れてと言う。

それもそうだと思った瞬間、

ここが過去の世界なら、コロナ前に病死した

愛犬の凛太郎が生きているに違いないと気づく。

ここがどこなのかわからないが、

風景から察すると、

なんとなく熱海あたりのような気がする。

徒歩で帰るには遠いが、

今から自宅に行けば、

凛太郎に会える気がして、

今にも泣き出しそうな気持ちになって、

東京に向かって歩きはじめる。

次の瞬間、

隣で寝ていた妻が足が攣ったと騒ぎ始め、

犬たちも騒ぎ、夢は途切れた。

【ネタバレ注意】エヴァンゲリオンの「レイヤー」構造

※物語全体のネタバレを含みます

『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』で完結したエヴァンゲリオンという物語。

思わせぶりな謎と伏線ばかりで回収できずに終わり、結局は「すべて投げっぱなし」、 デイヴィッド・リンチ作品のように謎解きという過程を楽しむ作品なのだと解釈している人もたまに見かける。

でも、あえて語られていなかったり、解釈の余地が残されている部分はあったとしても、実はたいていの謎には答えがあって、たいていの謎には答えが用意されていたりする。

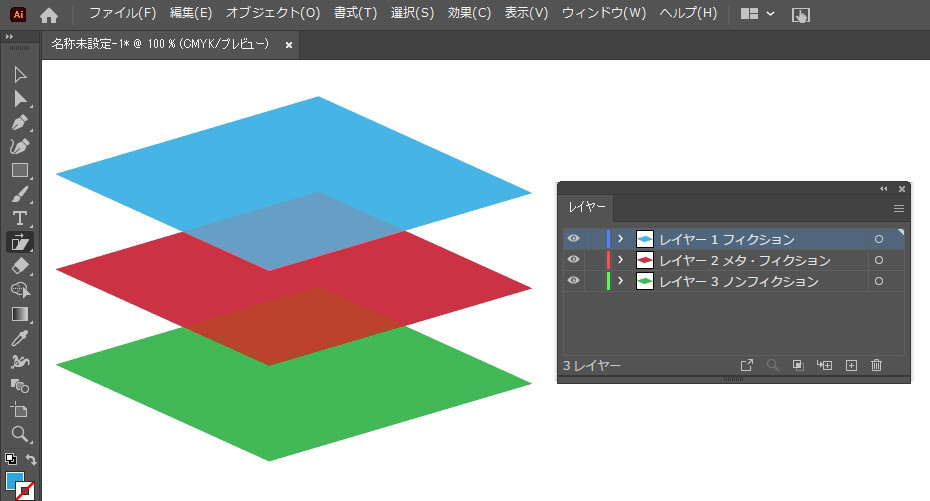

しかし人によって「見え方/とらえ方」が極端に変わってしまうのは、そのレイヤー構造のせいだろう。

「レイヤー」とは英語で「階層」という意味。

「Adobe Illustrator」や「Adobe Photoshop」などの画像処理ソフトを使っている人にはおなじみの概念だろう。

そしてジブリが制作したCHAGE&ASKAのプロモーション・フィルム『On Your Mark』を、岡田斗司夫が考察したのと同じ手法で読み解くなら、こんな感じになる。

◆第1レイヤー: フィクション

◆第2レイヤー: メタ・フィクション

◆第3レイヤー: ノンフィクション

ひとつずつ解説すると…

◆第1レイヤー: フィクション

ごく普通に「空想の物語」として解釈する視点。

たいていの物語はこの視点で楽めるように作られている。

エヴァンゲリオンにおける「謎」は難解だが、たいてい決着がついている。

テレビシリーズや劇場版などの映像作品だけで解釈するのは難しいが、漫画版ではわりとわかりやすく解説されている。

たとえば「シト」の正体だが、漫画版では画像1枚でこれでもかというくらいわかりやすく解説されている。

もともと、地球の地底奥深くに住み着いていたのはシトだった。

しかし衛星に乗って宇宙から飛来した人類の遺伝子が文明を築き、地球の表面を乗っ取ってしまう。

つまりシトにしてみれば人類の方が「侵略者」なのだ。

あるいは地球をガイア仮説のごとく「人体」に例えるなら、人類は外界からもたらされたウイルスのような存在で、シトとは自然治癒力あるいはワクチンのようなものという解釈もできる。

(ちなみに映像作品では人類もシトも宇宙から飛来して地球にたどり着いたが、シトの方が一歩先にたどり着いたという設定になっている)

また人類補完計画は、人類が滅びて肉体を失うことによって、心は他者との境界線を失い、平和な世界を作ろうというていどのシンプルな計画である。

だが、この人類補完計画という存在こそ、エヴァンゲリオンの劇中では次なるレイヤーに移行するカギとなっている。

◆第2レイヤー: メタ・フィクション

メタフィクションとは「空想」と「現実」の境界線が曖昧になった物語とでもいおうか。

フィクションの中で現実世界の読者や視聴者に語りかけたり、フィクションの中でその物語について批評や言及してみたりする手法である。

眠りながら夢の中で「これは夢だ」とわかっている明晰夢のようなものと言えばわかりやすいだろうか。

テレビシリーズの終盤で、原画にシンジたちの独白が添えられたり、登場人物たちが映画のセットを思わせるハリボテの中に映し出されたりする場面、あるいは旧劇場版のラストで映画館の客席が実写で映し出されて、観客が自分自身の鏡像を見せつけられる場面なんかがこれにあたる。

1997年に出版された大泉実成・編『庵野秀明 スキゾ・エヴァンゲリオン』によるとテレビシリーズを制作中に19話でスケジュールが行き詰ることがわかっていたので、当初の結末ではなく既存の素材を組み合わせて間に合わせようとした過程が語られている。

エヴァンゲリオンとは庵野秀明監督によるオタク批判であったり、新しい創作技法の模索であるかのような解釈をされがちなのは、このレイヤーによるところが大きい。

◆第3レイヤー: ノンフィクション

エヴァンゲリオンとは壮大な庵野秀明の「私小説」であるという視点がこのレイヤー。

監督自身の女性遍歴や、大学時代の仲間と立ち上げたGAINAXのその後やカラーの立ち上げなど、リアルな実生活が反映されているのではないかという解釈。

旧劇場版ではメタ・フィクションの陰に隠れてそれほど明らかではなかったが、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』では綾波レイが「カブ(株)」を洗っているのは安野モヨコが株式会社カラー10周年を記念して描いた『おおきなカブ(株)』のメタファーだろうし、ラストの宇部新川駅は庵野秀明の出身地である。

実はこれについては竹熊健太郎・編『庵野秀明 パラノ・エヴァンゲリオン』の中で、すでに語られている。

庵野 人間ドラマなんて、そうそうやれるもんじゃないですよ。だって、全然わからない他人を描くってことじゃないですか。(中略)まあそれで僕は、結局、アタマの中で考えてもできないんで、しかたなく自分をドラマにそのまま投影している。だから、なんか人間ドラマっぽい感じがするだけで。

竹熊 ああ、庵野さんが「『エヴァ』のキャラは全部自分自身だ」という意味はそれですね。

庵野 ノンフィクションですよね。自分が今やってるのは。これをフィクションでやれっていうのは、とても無理ですよ。(中略)まあ、『エヴァ』は実はドラマというより、ドキュメンタリーに近いですね。

このように様々なレイヤーによって多彩な解釈を許された作品だからこそ、25年間愛され続け、これからも様々な憶測を呼んで語り継がれる作品になってゆくのだろう。

【ネタバレ注意】『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』とはシンプルに何の話だったのか?

思いっきりネタバレしてるので、そういうのイヤな方は絶対に読まない方がいいと思います。

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

25年目にしてようやく完結したエヴァンゲリオン。

そのラストに関して、賛否両論というよりは単純に「無事完結した」という事実に対しての「ご祝儀的な賞賛」の方が多いように見受けられます。

ただ、唯一物議を醸したのはラストのカップリングではないでしょうか。

碇シンジと真希波マリ。

綾波レイでも、式波アスカでもなく、真希波マリという意外なカップリング。

あまりに唐突で伏線が無さすぎることから、綾波派とアスカ派で不毛なバトルを繰り広げるオタクに、庵野監督が冷や水ぶっかけたんじゃないかなんて意見もありますが、いや、伏線ありましたよ? というお話。

初日に劇場でみて、みんなあまりにネタバレに気を使って考察とかせずおとなしかったので、情報に飢えてとりあえずコミック版のラストでも読み返してみるかと思って読み返したら、当時はまったくノーマークだった最終巻のオマケとして巻末に添えられていた「EXTRA STAGE 夏色のエデン」という短編が実は重要な伏線というか、まんまネタバレだったのではないかという事実に気づいてしまいました。

あらすじは、ゲンドウや冬月と同じ大学でキャンパスライフを送る真希波マリが、後にゲンドウの妻となり、シンジの母となる碇ユイに対して「憧れ」と「ライバル心」と「恋心」のないまぜになったような感情を抱くという内容で、そういった心のねじれからユイのメガネを盗んでしまうという話。

で、盗んだメガネを発見され、「欲しいんなら、あげるわよ」ともらい受けるこのメガネこそ、劇場版でマリがかけているメガネなのです。

『新世紀エヴァンゲリオン』14巻189ページより引用

真希波マリがゲンドウたちと大学時代の仲間であったことは劇中、冬月が持っていた写真から明らかになり、アスカの母親説なども流布しましたが、それについては明らかになっていません。

アスカのことを「姫」と呼んだり、なんだかんだ面倒をみたりとそれっぽい描写はありますが、たぶん違うでしょう。

で、今回明らかになったのは、綾波レイが「アヤナミシリーズ」と呼ばれるユイのクローンであったように、アスカもまた「シキナミシリーズ」というクローンであったこと。そしてこのクローンたちはシンジに好意を抱くようにプログラミングされているということ。

この論理でいうと真希波マリも「マキナミシリーズ」であり、ヒロイン全員の名前になぜか「波」がつくという謎も解明されます。

つまりこれらの事実を重ね合わせて判明するのは、新劇場版はシンプルに碇ユイというマクガフィンを争奪する物語だったということ。

シンジもゲンドウも冬月もマリも、そして間接的になんちゃらインパクトのために初号機を必要とするゼーレとかあの辺の組織も、そしてそれを防ごうとするミサトたちもみんな、碇ユイの遺伝子情報みたいなものを求めて奪い合っていました。

ということは、碇ユイそのものである初号機の消滅した世界において、最終的に「碇ユイ」の遺伝子情報をもっとも純粋なカタチで手に入れたのは碇シンジのハートをゲットした真希波マリってことなんですよね。

コミック版だけを見るとマリは女性にときめいているのでLかなと思いきや、けっきょくシンジくんとカップリングされるので「L寄りのB」ということになるんですけど、それは性別じゃなくてその人物の本質に惚れこむというヘテロ的な恋愛感情の一歩先にあるようなロマンチックな物語なのかも知れません。

あるいは、時間も時空も遺伝情報も乗り越えて、結果的に遺伝情報と遺伝情報が結び付くというSF的で壮大な物語として読み取ることもできます。

ということで、新劇場版は碇ユイの遺伝情報争奪戦に真希波マリが勝利するというシンプルな物語であって、シンジとマリのカップリングにはきちんと伏線も根拠もありましたよというお話でした。

或る犬の死

犬が死んだ。

病院で余命3日を宣告された帰り道、カートの中でぐったりとしていた。

家に帰ってきて、玄関に入り「凛太郎」と名を呼んだとき、ふと見上げて目があった気がした。

次の瞬間、動かなくなった。

妻はまだお腹が動いていると言いはったが、ガスでも溜まっていたのだろう。

舌はだらしなく垂れ下がり、抱き上げても首がだらんと落ちてしまっていた。

死の直前、凛太郎の心臓は伸びきったゴムのような状態となり、さらには心タンポナーデというまわりに水が溜まってしまう病気だった。

ふつうなら水を抜けば回復するらしいのだが、その溜まった水を調べると濃密度の血液で、抜けば血圧が下がり事態は悪化するという。

血圧が下がると脳に血液が届かなくなり、持病のてんかんの発作が起こってしまうかも知れず、さらに肺炎まで併発していた。

獣医から薬は無理に飲ませず、家で好きなように最期を過ごさせるのが本人のためでしょうと言われた。

そし余命3日を宣告されて帰ってすぐに凛太郎は息を引き取った。

あまりに突然で、あっけにとられるほどだった。

病院で処置を受け、呼吸は少し楽になったようで、ぐったりはしていたが苦しそうではなかった。

それこそ、朦朧とした意識の中で家族の顔をひと目見て、少し眠ろうとしたらうっかり死んでしまったような…。

いくつもの病気を抱え、この先の看病のことを考えると気が重くなるばかりだったが、飼い主のそんな心配をよそに、本人は安らかに逝ってしまった。

親孝行といえば親孝行な犬でもあり、その死に際の美しさはちょっとうらやましくもあった。

いつも眠っていたクッションに移す時、妻が「あ、いま凛太郎がおならした」とうれしそうに笑った。

そして死後硬直がはじまる前にと、ずっとしばらく目に手をあて閉じさせた。

犬が死んでも、なんとなく自分は泣かないような気がしていた。

しかし、なにげなく思い出してはふと涙ぐんでいる自分がいた。

遺体に対して、まったく不快感はなかった。

もしも腐らず永久に保存できるなら、いっしょに暮していたいとすら思った。

古代、ミイラを製造した人たちも同じような気持ちだったに違いない。

眠った姿のまま、剥製にするのも悪くないと思った。

ペットの供養をおこなっている寺院で焼いてもらう時、火葬場のおじさんが、遺骨を丁寧に箸でとりわけ、「ここがしっぽ、ここが爪… 焼けずにこんなにたくさん残してくれて、とっても丈夫でいい骨をしていたんですね」などと説明をしてくれた。

その骨を箸で骨壺に収める作業は、なんだか焼き魚定食でも食べるために骨をとってるような、滑稽な気分になった。

冷静に考えれば考えるほど滑稽なのに、なぜだか不思議と涙があふれて止まらなかった。

遺骨は花にかこまれ、窓辺の祭壇に祀られた。

生前使っていたエサ用の食器に水を入れて供えた。

犬の食器はなぜかヌメヌメしていて、どんなに洗っても「ぬめり」がとれない。

それが悩みだった。

きっとこの「ぬめり」洗い流すことのできる洗剤やスポンジを発明したら、さぞかし儲かるに違いないと思っていた。

しかし今は食器を洗うたび、在りし日の姿を思い出し、いつかその「ぬめり」もキレイさっぱり洗い流されてしまう日がくるのかと思うと一抹の寂しさを感じた。

アニメ『さらざんまい』の劇中ダンス、『カワウソイヤァ』は本当に踊れるか?

幾原邦彦監督のアニメ『さらざんまい』にハマって、

およそ入手できる情報はほとんどチェックしてるのではないかと自負しているが、

ファンとして待ち遠しいのは、劇中でレオとマブという二人の警官が踊る

『カワウソイヤァ』の踊ってみた動画である。

この中毒性の高いダンスを、誰がどのようにアレンジして踊ってくれるのか?

非情にワクワクして待っていたのだが、同じ期待を抱いている人たちは多いようだ。

そして、これだけ期待度が高いのに動画がアップされないという謎。

踊ってみた動画をアップされる踊り手の趣味嗜好と、ダンスを期待するアニメファンの嗜好が微妙にズレているからなのか?

はたまた、単純に『カワウソイヤァ』はダンスとして破綻している、または激ムズすぎて誰も手を出せないでいるのか?

5月末にスカイツリーのふもとで開催される某イベントで、大崎一番太郎に『カワウソイヤァ』を踊らせると宣言してしまったので、ちょっと分析してみた。

前半のこのあたり、きちんと振りつけがされていて、

実際に踊れそうな雰囲気が漂っている。

しかし、このあとの振付にも出てくる、腕で四角を作る動作。

どうもダンス用語でタッティングという技法で、けっこう高度なものらしい。

だがダンスとして高度でも、タッティングを披露しているダンス動画はけっこうアップされている。

さらに途中でエレベーターの昇降シーンなど、ズームアウトする場面でも

きちんと振りつけはあるので、YouTubeのショートカット機能でコマ送りすると、

振りつけ自体は充分に解析可能だったりする。

参考までにYouTubeでコマ送り/コマ戻しする方法を記しておくと、

キーボード付きのパソコンで一時停止中に…

「,(コンマ)」ボタンでコマ戻り(画面が戻る)

「.(ピリオド)」ボタンでコマ送り(画面が進む)

さらに再生速度を変えるには、

「Shift」+「,(コンマ)」 再生速度が遅くなる

「Shift」+「.(ピリオド)」 再生速度が速くなる

しかし、一番の問題は、この決めポーズにあるだろう。

動画を見ているとそれほど違和感を感じないが、この決めポーズ、

一番盛り上がるところで静止画が上下からスクロールしたりアップからズームアウトして全体像が見える演出になっているため、実際に踊るとただ止まっているだけになってしまい、イマイチ盛り上がらない。

これを回避するにはなんとなくここまでの間に出てきたダンスで間をつなぎ、

「欲望を手放すな!」のタイミングでポンと、この決めポーズを決めるしかない。

というわけで、PVは映像としての中毒性は高いものの、

実はぜんぜん踊りのレクチャー動画になっていなかったり、

踊りと音楽のシンクロ率がそれほど高くなかったりするのが「踊ってみた動画」のアップされない理由ではないだろうか。

おそらく、誰かがそのあたりの問題をクリアしたお手本となる動画がアップされたら爆発的に「踊ってみた動画」も増えるに違いない。

というわけで、再生回数を稼ぐチャンスだと思うので、誰かお願いします。

(他力本願)

◆『カワウソイヤァ』攻略の裏ワザ

あとはきちんとした振りつけは難しくても、それっぽく見せる方法としては…

暗黒の宝塚と呼ばれ、寺山修司の天井桟敷の流れを汲んだ『月蝕歌劇団』という劇団がある。

スカイツリーでやっているイクニ展に行った方は「暗黒の宝塚」というフレーズにピンとくるかも知れない。

幾原邦彦監督の『少女革命ウテナ』で楽曲提供したJ・A・シーザーの曲を使っていたり、ウテナを舞台化していたりもするので縁の深い劇団でもあるが、そこで踊られる「月蝕ダンス」と称される踊りがある。

決まった振りつけがあるわけではなく、なんとなくカッコ良さげなポーズを音楽に合わせて繰り出し続けるのだが、なんとなく腕の動きが現代でいうタッティングっぽさを漂わせていたりもする。

この月蝕ダンスと「欲望を手放すな!」の決めポーズを組み合わせることで、

なんちゃって『カワウソイヤァ』は成立するのではないかと思ったりもする。

ちぃたん☆グッズ300円セールに思うこと ~暴落? はたまたデッドストック?~

調布PARCOの一階に期間限定でオープンしている店にて。

— 猫鮭缶さん (@nekoshake3) February 19, 2019

ちぃたん☆のぬいぐるみが、なんと300円。

投げ売りみたいな感じ。定価2700円だもん https://t.co/3JeOas5mSY pic.twitter.com/f4HBUolDvT

グッズの大暴落が止まらないちぃたん☆グッズについて真相究明取材したぞ★ 「噂の真相」更新じゃ!!ファンにとっては耳よりかも。https://t.co/UpcNNvmeXY

— イーサキング 【しんじょう君を絶滅させない】 (@isaking2013) February 20, 2019

話題のちぃたん☆グッズが300円で大売り出しされているという話。

たしかに2700円のぬいぐるみが300円になっていれば「大暴落」とも言いたくなる。

ただ、このお店は300円均一のお店で、ちぃたん☆グッズだけでなく同時に有名キャラグッズなんかも大量に売られているらしいので、正直、こんかいの騒動と関連性があるかどうかは微妙だなとも思う。

でも、これだけ大量のデッドストックが出てきたというのは以前、耳にした話と一致する。

クリーブラッツはフォロワー水増しやテレビ出演などによってあたかも人気があるように印象づけて、ちぃたん☆グッズを業者に大量に作らせていたという。

だが実際には思ったほど売れずに不良在庫が積み重なり、メーカーは赤字。

しかしクリーブラッツは売り上げに関わらず、生産した分だけロイヤリティ(使用料)を受け取るので儲かる。だから、なるべく多く生産させたがるというのだ。

これは人気を水増しして、正当な評価よりも高く売りつけているということなので、消費者庁が定める「優良誤認」にあたる可能性がある。

- (1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの

- (2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

▼ちぃたん人気の真価が問われる

だが今回、実際に300円のちぃたん☆グッズの売り上げで、真のちぃたん☆人気をはかることができるかもしれない。

今回の騒動、テレビや雑誌の報道ではやや「ちぃたん☆寄り」の意見が見受けられる。問題の本質がきちんと伝えられていないため、芸能人もたいていはちぃたん☆擁護にまわっている。

だとすれば、以前よりもちぃたん☆の知名度も人気も高まっているはずで、報道によるデメリットはほぼ無いに等しい。

この状況で300円というお手軽価格で商品が大量に出回れば、即完売もありうるだろう。

この記事を書いてる時点ではまだ、けっこう在庫はあるようで、ファンたちはよろこんで大量買いしている様子がツイッターなどで流れてくるが…

▼ババを引くのは誰か?

また、クリーブラッツはすでにロイヤリティとして利益を享受しているので、この大売り出しによってちぃたん☆グッズが売れても何の影響もない。

売れるとこまで売り切ろうとしているという批判はちょっとズレている。

むしろクリーブラッツはすでに、売り抜けているから裁判沙汰になって賠償金などを請求されない限りは、儲けを確保したまま逃げ切り確定なのだ。

だから、むしろ値下がりしたちぃたん☆グッズをファンが購入するのは、ある意味、被害者であるちぃたん☆グッズを制作してしまった業者や、グッズを仕入れてしまった小売店の赤字を少しでも減らすことになる。

▼問題の本質は、むしろココにある

本当の観光大使はコツメカワウソだったとか、いやいや本当に問題なのは商標登録を取ろうとしていたことだなど、ツイッター上でのみ議論は盛んだが、今回の騒動、僕は本当に問題だったのはこのクリーブラッツの商売のやり方にあったのではないかと推測している。

たしかに、そのへんのご当地キャラよりもちぃたん☆グッズが売れるのは間違いないだろう。少なくとも、僕の運営しているキャラの数百倍は稼いでいるに違いない。

だが、その商売のやり方では被害者が出る。

とあるコラボカフェでも思ったほど収益があがらず、これではちぃたん☆よりも人気のない他のキャラではもっと動員出来ないだろうから中止しようということになったともいう。つまり、ちぃたん☆によって市場が荒らされると、後続のキャラにも被害が及びかねない。

本当はきちんと適正な見込み客数を計算し、適切な規模でグッズ展開やイベントを開催すればいいだけなのだが、利益を上げるために水増しをするから被害を被る者が出てきてしまうのだ。

今回、ゲームや雑誌などで中止となった企業コラボは多数あるが、まだ未払いであればその分は支払われない可能性もあるが、すでに支払われている分を返せとか、賠償請求する企業は少ないのではないだろうか?

ちぃたん☆を運営するクリーブラッツに悪評が立てば、その元となったしんじょう君も同等に扱われかねない。むしろちぃたん☆を世に出し、その人気を牽引した「責任」もつきまとう。その「責任」を感じたからこその、今回の告発だったのではないかと僕は周辺の人々からの話を聞いて思った。

また、繰り返しになるが、須崎市の道の駅や高知空港にもちぃたん☆のおみやげものは数多く並んでいた。

ご当地キャラグッズはむしろ、愛の深いファンが購入するキャラグッズよりもお土産需要の方が儲かるという指摘は『ゆるキャラ論』に書いたとおりだ。

クリーブラッツはもちろん、そっち方面にも手を伸ばしていて、本来ならしんじょう君グッズや、他の高知県の名産品が置かれるべき売り場面積を侵食しつつあった。

つまり、観光大使としての役割もあまり果たしていないのに、高知とは無縁の東京のキャラクターが、ちゃっかりおいしい部分だけかっさらって行こうとしているのだ。

これは須崎ばかりか高知県全体の損失にもつながりかねない。

しかし一方で、やり方の是非や企業倫理としてどうかという問題はともかく、違法性はまったくない。むしろ「企業努力」として称賛する人もいるだろう。

だからこそ、行政である須崎市はそこを指摘することができない。

かなり無理のある「観光大使に任命したのはコツメカワウソの方で…」とか「商標登録」を横取りされそうになったなど、一般人には理解しがたく、かなり無理のある理由でちぃたん☆を告発し、対立せざるをえなかったのではないか。

少なくとも商標登録に関しては一度、ちぃたん☆は特許庁に拒絶されている。

法的根拠のない声明を市役所が発することはできないから、この一点のみに絞って勝負にでるしかなかった。だが、この論理は一般人にはわかりにくく、一見するとちぃたん☆の側が言いがかりをつけられているようにも見えてしまう。

法的な正しさと、感情的な正しさは必ずしも一致しないというジレンマが、今回、須崎市が報道メディアや一般視聴者から責められ、炎上する原因だったのだろう。