エリザベス1世

Elizabeth I

イングランド女王。チューダー王朝第5代目*1の君主。

生没年、在位

生年1533年-没年1603年

在位1558年-1603年

家族関係

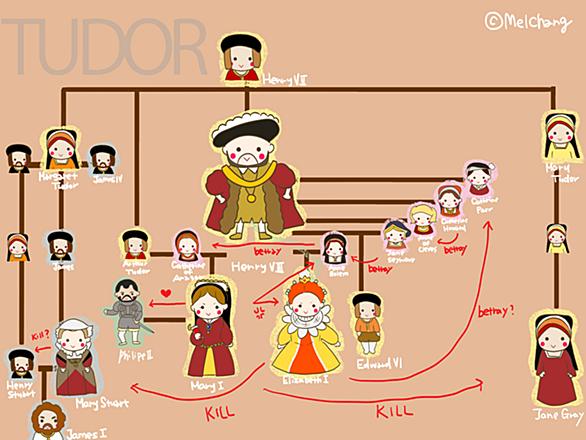

父はイングランド王ヘンリー8世。母は王妃アン・ブーリン。異母姉弟にメアリー1世、エドワード6世(いずれもイングランド王/女王)。

異名

グローリアナ、処女王(the Virgin Queen)、善き女王ベス。

伝記概略

- 出生

イングランド王ヘンリー8世と王妃キャサリン・オブ・アラゴン(カスティリアのイサベル女王の娘)との間の子は、一女メアリーを除いて、すべて夭折した。

ノルマン朝以後、イングランドにはそれまで女系継承の例はあったが、女王はいなかったこともあって、ヘンリー8世はあくまで男子への王位継承に拘り、王妃との離婚に踏み切った。

ローマカトリック教会はこの離婚を認めなかったため、イングランドはローマカトリック教会から離脱することになった。

新しく、王妃にはアン・ブーリンを迎えたが、アン・ブーリンが産んだのは女子のエリザベスであった。二度目の妊娠では流産し、これは男子を懐妊していたと言う。

アン・ブーリンは、先妻の娘メアリーを暗殺しようと企てたとして、ヘンリー8世によって処刑され、一子エリザベスも「王女たる身分」を剥奪された。

その後、ヘンリー8世はジェイン・シーモア(一子エドワードを産んだ後、死去)、アン・オブ・クレーブス(離婚の後、別居。「王の妹」の待遇を受ける)、キャサリン・ハワード(不義密通が発覚して処刑)、キャサリン・パーと次々と王妃を迎えた。

- エドワード6世時代

エリザベスは「王女たる身分」は剥奪されたが、ウィリアム・グリンダルら、当時第一級の学者に教育され、成年に達するまで5ヶ国語を話せるようになっていたという。

1547年、父王ヘンリー8世が没する直前、エリザベスは姉ともども、「王女たる身分」に復帰させられた。王位は弟のエドワード6世が継いだが、同じプロテスタントの姉弟として、エリザベスとエドワードは親密な関係にあり、この時代、姉メアリーに継いで王位継承第2位の立場を固めた。

- メアリー1世時代

1553年、少年王エドワード6世が没し、エリザベスにとっては危難の時代が訪れた。

カトリックに属する姉メアリーが、従姉妹のジェイン・グレイを排して即位、女王メアリー1世となると、プロテスタントのエリザベスは微妙な立場に立たされることになった。

メアリーはプロテスタント指導者を相次いで処刑、“Bloody Mary”と呼ばれ、イングランドをカトリック教会に復帰させることを試みた。

また、母方の従兄弟の息子にあたるスペイン王フェリペ2世と結婚した。

これに対して相次いで反乱が起き、その背後にプロテスタントのエリザベスがいると疑った女王メアリー1世は、妹をロンドン塔に収監のうえ尋問した。

エリザベスはこの時代、明確にカトリックになったわけではなかったが、可能な限り恭順の姿勢を見せ、妥協し、生き延びた。

- 即位

1558年、メアリー1世が子もないまま没すると、エリザベスはイングランド女王に即位した。メアリーの死をハットフィールド宮殿で聞いたエリザベスは、

「これは主の御業、奇跡です」

と言ったという。

ヘンリー8世の最初の妻キャサリン・オブ・アラゴンが生きているうちにエリザベスが生まれていることから、ヘンリー8世とキャサリン・オブ・アラゴンとの離婚は認められないとするカトリックの立場からすればエリザベスは庶子であり、エリザベスの即位には、諸外国から異論があった。

特に、当時フランス王妃でもあったスコットランド女王メアリー・ステュワート(メアリー・スチュアート)はヘンリー8世の妹の孫にあたり、エリザベスの最近親者のひとりであり、イングランド王位相続を強く主張した。

- 宗教政策

エリザベスは過激なプロテスタントもカトリックも排し、自らを首長とする国教会を成立させた。これには当然ローマ教皇庁からの強い反発があったが、当時、スペイン王フェリペ2世が対仏戦略上の抑えとして、エリザベスとの同盟・結婚に期待していたため、バチカンの強硬措置は抑えられていた。彼女が破門されるに到るのは、スペインとの関係が悪化し、エリザベスが北部諸州でのカトリック貴族の反乱を弾圧した1570年のことである。

- 対外政策

この時代は、宗教改革によって生じた新旧両教徒の対立が激化した時代であり、それに各国、各領邦貴族の思惑が複雑に絡み合っていた。

フランスにおいても、ドイツにおいても、またスペインでも内戦が生じている。

そうした中、宗教対立を国教会の成立という比較的穏健な方法で乗り切ったイングランドは、各国、各勢力のバランサーとして、いずれかが強力になり過ぎないよう務めた。18世紀のバランシング戦略(不実なるアルビオン)の原型はこの時代にある。

独身であったエリザベスには各国からの縁談が舞い込んだが、エリザベスはこのカードを最大限に利用した。結婚の交渉が続けられている間は、いずれもイングランドを敵とは出来ないからである。

縁談にのぼった主要な相手は、アンジュー公アンリ(後のポーランド王、フランス王アンリ3世)、ロシアのイヴァン雷帝、スペイン王フェリペ2世などである。

この時期、フランスは内戦に疲れ、イングランドにとって脅威の度合いは低下していった。一方、スペインハプスブルク家は、新大陸の冨を一手に握り、ネーデルラントでの反乱にも断固たる姿勢をみせつつあった。

ネーデルラントが陥落すればイングランドは喉笛をスペインに握られることになり、それを阻止するためには、否応なくイングランドはスペインの敵として立つことを余儀なくされた。

それでも当初は国家として正式に対峙したのではなく、ドレイクなどの私掠艦隊を用いて(後にイングランド海軍に編入)、スペインの制海権を脅かした。

ネーデルラントにおいてもオラニエ公ウィレムを支持し、対スペイン反乱を支援している。

これによって莫大な経済的負担と、新大陸からの冨の吸い上げに支障をきたすようになったスペインは、数度にわたって国家財政の破綻を被り、ついにイングランドを征服すべく、1588年、当時欧州最強を誇った無敵艦隊をイングランドに差し向ける。

迎え撃つイングランド艦隊を前に、エリザベスは演説を行った。

「私は自分がか弱い女の身体を持っていることをよく知っていますが、私には王の心と勇気があります。それもイングランド王の心です」

将兵はエリザベスの鼓舞に応え、無敵艦隊は壊滅、逃げ延びた艦も多くはアイルランドに漂着し、略奪された。

以後、スペインは大国としての立場から退場することになる。

- 海外植民地

イングランドによる北米植民地の建設はエリザベス朝の末期、1587年に始まる。女王の寵臣ウォルター・ローリー卿は1587年、アメリカ南部のロアノーク島に入植地を築き、この地域を女王にちなんで、バージニア、と命名した。この時の植民地はいわゆるバージニア植民地とは別で、住民が集団失踪するなど、失敗に終わっている。

アメリカ植民地が軌道に乗るのは次代のスチュアート王朝時代に入ってからのことである。

- メアリー・スチュアートとの関係

エリザベスから見て、スコットランド女王メアリー・スチュアートは、従兄弟の娘にあたる。

エリザベスの父、ヘンリー8世には夭折した者を除けば姉妹がふたりいて、姉マーガレットはスコットランド王ジェイムズ4世に嫁ぎ、スコットランド王妃となった。妹メアリーはフランス王ルイ12世の妃、フランス王妃となり、王と死別した後はサフォーク公に嫁いだ。サフォーク公爵家を通しての、従兄弟の娘が、エドワード6世の死後、短期間、女王に擁立されたジェイン・グレイである。

スコットランド王妃マーガレットはスコットランド王ジェイムズ5世を生み、この人物がメアリー・スチュアートの父に当たる。

エリザベスが即位した時点で、メアリー・スチュアートは最近親者であり、おのずとイングランド王位継承権の最短距離に位置すると見なされていた。

エリザベス即位時、メアリー・スチュアートはスコットランド女王でありつつ、フランス王太子妃であり、まもなく舅の死に伴い、フランス王妃となった。

カトリックの立場からすれば、エリザベスが出生した時点で、ヘンリー8世の最初の妃キャサリン・オブ・アラゴンは存命であり、ヘンリー8世とキャサリン・オブ・アラゴンの離婚が成立していないとすれば当然、ヘンリー8世とエリザベスの母であるアン・ブーリンとの正式の結婚は認められないので、エリザベスは庶子になり、王位継承権が発生しない。

これはエリザベスがプロテスタントであるからという信教上の理由からではなく、あくまでエリザベスが出生時点で、父母が正式の結婚をしていると見なされるかどうかが問われている。

プロテスタントとしてはより過激な立場に立っていたエドワード6世(エリザベスの弟)についてはその嫡出が疑われていない。これは彼が生まれた時点で、すでにキャサリン・オブ・アラゴンもアン・ブーリンの死去しているからであって、彼の母、ジェイン・シーモアがヘンリー8世の正式の妃であることは疑いようもないからである。

メアリー・スチュアートはここを突いて、自らがエリザベスに優先する正式のイングランド女王であることを主張した。

これを利用しようとする勢力もイングランドにはあったから、メアリー・スチュアートの存在は、エリザベスにとっては常に脅威であり続けた。

後に、イングランド艦隊がフランス艦隊に打撃を与え、有利な条件でエジンバラ条約が締結された。

内容は、スコットランドの政治にフランスが介入しないこと、エリザベスの王位をメアリー・スチュアートが認め、自らがイングランド女王であることを以後主張しないことなどであるが、メアリー・スチュアートは以後もイングランド女王としての紋章を使用した。

メアリー・スチュアートはフランス王との間に子を為さず、夫が死去すると、スコットランドに帰国した。以後、エリザベスとの間に表面的には親密な文通が往復することになる。

エリザベスはメアリー・スチュアートに警戒を怠らず、スコットランドの政情にもたびたび介入している。

メアリー・スチュアートがスコットランドに帰国後は、攻守が逆転し、エリザベスの介入によって、メアリー・スチュアートの王権は幾度となく脅かされた。

メアリー・スチュアートの再び危険性が強まったのは、彼女がエリザベスがスコットランドに派遣していた寵臣ダーンリ卿と再婚したからである。

ヘンリー8世の姉、スコットランド王妃マーガレットは夫であるジェイムズ4世が死去した後に再婚している。ダーンリ卿はマーガレットの再婚を通しての孫であり、メアリー・スチュアートの従兄弟であり、彼女に継ぐ、イングランド王位継承権を持っていると見なされていた。

つまりメアリー・スチュアートとダーンリ卿との結婚は、エリザベスから見れば王位継承権「第一位」と「第二位」の結合であり、メアリー・スチュアートの王位継承権を強化するものだった。

もっとも、メアリー・スチュアートのイングランド王位継承への要求はこの頃には軟化し、エリザベスの王位を承認し、その代わりにエリザベスに実子の後継者がいない時には自分が後継することを承認してくれるよう要求する内容に変わっている。

これとても本音のところでは決して友好的ではなく、かつ自分の支配下にはいない「王太子」が出現するのをエリザベスが望むはずもなく、エリザベスは要求を受け入れなかった。

メアリー・スチュアートとダーンリ卿との間には一子ジェイムズが生まれ、この子が後にスコットランド王ジェイムズ6世となり、更にはエリザベスの後を継いでイングランド王ジェイムズ1世となる。

ジェイムズが生まれた直後から、メアリー・スチュアートとダーンリ卿の仲は急速に悪化した。スコットランド王を名乗り、なにもかもを自分の支配下に置こうとするダーンリ卿はメアリー・スチュアートにも強圧的な態度に出た。

ボスウェル伯と結託し、メアリー・スチュアートは反乱を起こし、夫を殺害した。

更にボスウェル伯と再婚したが、これにはスコットランドの大貴族が一斉に反発、メアリー・スチュアートは廃位され、スコットランドから逃亡した。

ボスウェル伯はデンマークに逃亡し、現地で王殺しの罪で処刑された。

メアリー・スチュアートは亡命に際して、フランスに向かうか、イングランドに向かうかを迷ったが、イングランドを選んだことが彼女の命運を分けた。

エリザベスは危険極まりない賓客を、軟禁し、丁重に扱ったが、監視をつけ、自らはどれほど請われても対面しようとはしなかった。エリザベスとメアリー・スチュアートは結局、一度も対面したことがない。

幾たびか、イングランドで勃発する反乱の背後に、軟禁中のメアリー・スチュアートが存在する証拠があがったが、処刑を主張する廷臣たちの提議を受け入れず、エリザベスはその後、約20年、メアリー・スチュアートを生かしておく。

なぜ素早く処刑しなかったかについては見解が分かれるが、仮にも最近親者を殺す汚名を引き受けたくなかった、そこから生じる外交的な影響を懸念したというのが一番ありそうだ。

しかしエリザベス暗殺を狙った1586年のバビントン事件にメアリー・スチュアートが関与していたことが明らかになり、ついに処刑が決行された。

この措置にメアリー・スチュアートの息子で、スコットランド王となっていたジェイムズ6世は遺憾の意を表明したものの内諾を与えていたという説もあり、イングランドとスコットランドの軍事的緊張は悪化しなかった。

軍事的緊張が悪化したのはスペインとの間であり、すでに両国の関係は最悪に近くなっていたが、メアリー・スチュアート処刑を契機として、スペインは無敵艦隊をイングランドに送ったが、彼女の人生における最大の試練にも、エリザベスは勝利した。

- 福祉政策

治世の末期、1601年、エリザベスは救貧法を改定し、全国規模での貧民福祉政策にのりだした。いわゆるエリザベス救貧法であり、近代的な国家福祉政策の嚆矢である。

この法そのものについては、貧民救済というよりは治安維持を目的としており、福祉としては不充分かつ不適切との批判もあるが、国民を貴族の資産としてではなく、保護すべきものとみなす、近代的な国家思想の芽はここに発するということも出来る。

- 後世の評価

エリザベスの治世は比較的同時代人から評価を受けたが、治世の末期には倦みが生じ、議会との関係にも齟齬が生じていた。

改めて評価が高まるのは、王権の高圧的な姿勢が強まったスチュアート時代においてで、スチュアート時代と比較すれば段違いに議会と穏健な関係を構築していたエリザベスの評価は強まった。スチュアート朝後期のホイッグ党優勢時代にもその傾向は続いた。

その後、更に革新的な立場からは絶対王政の確立者としての側面を非難されるようになるが、19世紀後半、大英帝国が明確に形成されると、隆盛の基礎を築いた時代としてエリザベス朝期は再評価されるようになった。

20世紀以後は、J.E.ニールなどにより、政治家としてのエリザベスが評価されるようになり、黄金時代としてのエリザベス朝期のイメージが固定されるようになった。

*1:ジェイン・グレイを歴代に含めれば第6代