セントラルドグマ

(サイエンス)

【せんとらるどぐま】

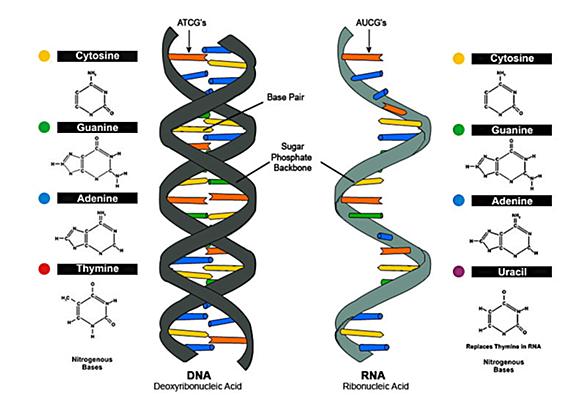

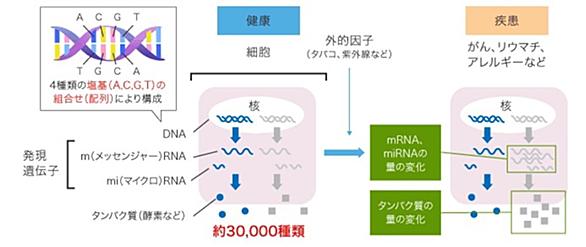

1958年クリック(DNAの二重ラセン構造を発見したワトソン・クリックのクリック)によって提唱された生命の基本原則。

「遺伝子のDNA情報は、まずRNAに、そしてタンパク質に変換される。」

ということ。

これの重要なところは、情報の流れは一方的でありタンパク質自体がRNAやDNAを合成したりできないことを示している。

しかし、1970年にある種のウイルスが生物学的情報をRNAからDNAに変換できることが発見され、このセントラルドグマは書き換えられた。