このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ

ネットで話題

もっと見る11ブックマークパンツの万国博覧会「パンパク2010」|アーティスト&コラボパンツ [ GAINAX + imagejack ]|BODY WILD|グンゼ株式会社GAINAX+imagejack http://newtype.kadocomic.jp/psg/ ダテンシティを日々襲うゴーストを倒すため、天から遣わされた天使・パンティとストッキング。 実は二人とも素行不良の落ちこぼれだった?! GAINAX新作アニメーション「Panty&Stocking with Garterbelt」よりGAINAXとImagejackがコラボレート!! [ コメント ] キャ... www.bodywild.com

www.bodywild.com

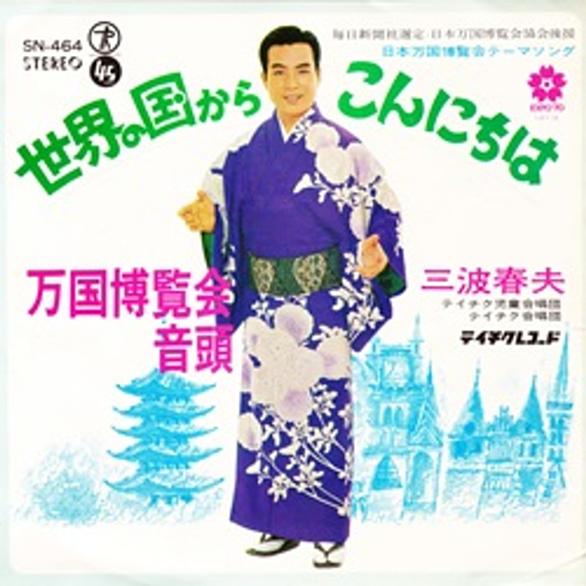

8ブックマーク昭和レトロ コレクター天国 万国博覧会 EXPO'70 懐古 ミッドセンチュリー アップル 水森亜土 ポーズ人形 ダッコちゃん銀行 信用金庫 手塚 アトム ドラえもん おそ松昭和レ��コレクター天国は「日経クリック」,「Mac Fan internet」,「Weekly ぴあ」,「週刊アスキー」,「Webガイド」、「なるほど倶楽部」、米国「PULP」誌、 アスキームック「インターネットでフリーマーケット」、JTBムック「鉄道玩具大全」、「Yahoo! Internet Guide」、「PC Success」誌などに掲載されました。 「ドーラ... homepage3.nifty.com

homepage3.nifty.com