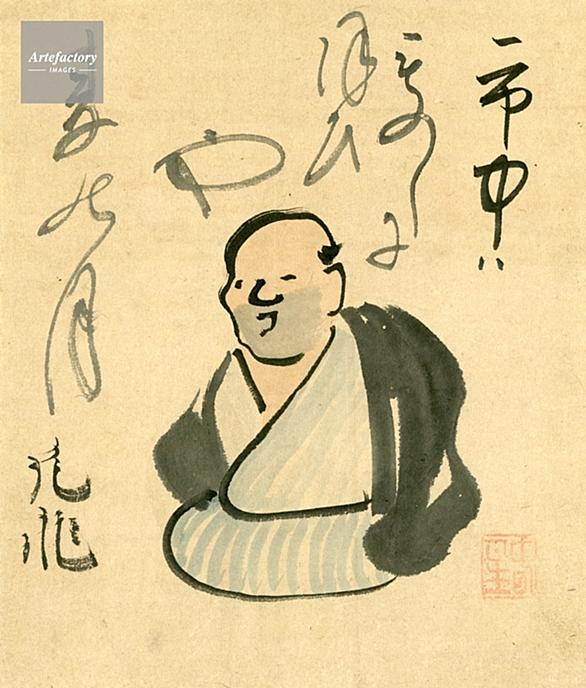

小林一茶

(読書)

【こばやしいっさ】

(1763-1827) 江戸後期の俳人。幼名、弥太郎、名は信之。別号、俳諧寺など。信濃国柏原生まれ。一五歳で江戸に出、俳諧を葛飾派の二六庵竹阿に学び、のち夏目成美の庇護を受ける。方言・俗語を交え、不幸な境遇を反映して屈折のある異色な作風を示した。老年帰郷し結婚したが、不遇の中に没した。著「おらが春」「父の終焉日記」など。

三省堂提供「大辞林 第二版」より

このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ

ネットで話題

もっと見る関連ブログ

小林一茶(こばやしいっさ) 俳句 秋

木曽山へ 流れ込みけり 天の川 (きそやまへ ながれこみけり あまのがわ) 小林一茶 〈意味〉 天空を流れる天の川は、まるで木曽山に流れ込んでいるかのように見える。