アニメ映画『この世界の片隅に』初見感想

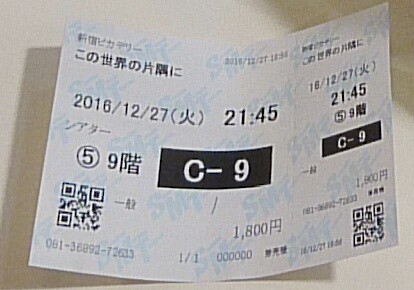

これは12月27日21時45分から新宿ピカデリーでアニメ映画『この世界の片隅に』を鑑賞した感想である。

ネタバレは防ごうと努めたつもりだが、どうしても書かなければならない部分があるので、嫌な人は【目次】以降は読むべきではない。

未見の人に一言だけ紹介ならば「映画館で見るべき傑作」。

戦時下に嫁入りしたフツツカな新妻すずが体験した戦争を映画館で味わうことは、「平和の尊さ」という定型句以上のメッセージを投げかけてくれる。

【目次】

(1) はじめに

(2) 映画は四回見ないとわからないか?

(3) 庵野が「なんだあの女」といったフツツカなヒロイン

(4) 広島・江波から軍港の街・呉へ

(5) 心理に訴える空襲描写

(6) 生きることの罪の意識とは?

(7) 迫り来る8月6日

(8) 終戦ではなく敗戦

(9) 物語は続いていく

(10) 原作マンガについて

(1) はじめに

クラウドファンディングで制作費を募り、3374人の支援者から3912万円の支援を集めたことで話題となった今作。

原作漫画家は広島出身だが、この作品は「ノーモア・ヒロシマ」を声高に訴えるものではない。

むしろ、1945年(昭和20年)8月15日を「終戦」ではなく「敗戦」であることを訴える内容となっている。

日米戦争の戦時下の日常を描いているが、ただの人間ドラマではない。

特に空襲描写の恐ろしさ。リアリズムを徹底したのではなく、心象に訴えかけるその場面に、僕は思わずシリアを想像したぐらいだ。

多くの戦争映画が「平和の大切さ」をテーマとしているなか、この作品は「生きることの苦しみ」を描くことに成功した傑作だといえるだろう。

(2) 映画は四回見ないとわからないか?

↑島本和彦「アオイホノオ」より

マンガ家・島本和彦に言わせると、映画は四回見ないとわからないものらしい。

その意見には完全に同意する。

問題は、同じ映画を四回見るほど、時間的・経済的余裕を持つ人が皆無であることだ。

だから、僕は原作マンガがある場合は、そのマンガを読むことで物語を反芻したりする。

また、公式サイトの登場人物紹介は、一度見た者ではわからない設定が描かれていたりする。

例えば、中盤に出てくるこの夫婦。

↑公式サイトの登場人物紹介より

序盤に出てきた仲人だと気づいた初見の方はどれぐらいいるだろうか。

(僕はわからなかった)

ただし、今作のヒロインはフツツカな女性であり、彼女を中心に物語が進むので、非常にわかりやすい内容となっている。

まあ「モガ」が何の略称かは、時代背景を知らない人にはわかならないだろうけど。

(なんで昔の人はモダンガールをモガと略したのか)

↑元モガの義姉

もし、映画を見て感動した人は、原作マンガを読むと、感想を補完できるはずだ。

朝日町のエピソードなど、アニメ映画では語られなかった場面もあるが、すずの「ふー、さすさす」などの愛らしい仕草はマンガでも十分に堪能できる。

(3) 庵野が「なんだあの女」といったフツツカなヒロイン

『エヴァンゲリオン』や『シン・ゴジラ』の庵野秀明監督が、今作の片渕監督に感想を求められて答えたのが、ヒロインの罵倒だったという。

昨日、庵野秀明君に会って「観た?」って聞いたら「観た。なんだあの女、ぼおっとして。首締めたくなった」って(笑)

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/230078/120600065/?P=5&ST=smart

未見の者は「失礼なヤツだな庵野」と答えるかもしれないが、今作を見た者は「たしかに庵野の言ったとおり」と失笑するはずだ。

主人公の浦野すずは、呉の海軍軍人である北條周作の嫁となる。

周作はすずに「幼少期に会ったことがある」と言う。

しかし、すずには思い出せない。

それでも、すずは嫁に行くのである。

ちなみに、勘の良い人ならば、その一言で「あのシーンだな」と気づくかもしれないが、僕はわからなかった。

そして、わからないまま、物語は続いていき、観客の誰もがわかる形で描写されているのが、最後の最後である。

このときまで、本当にすずは気づかなかったのかは不明だが、とにかく、すずは見知らぬ男の嫁に行ってしまうのである。

すずのマジメさは、義母と義父には受け入れられる。

しかし、義姉が出戻りして住むようになると、たちまちこじれてしまう。

ここに「朝ドラ」のようなドロドロとした生々しさはない。

すずが「そうですねえ」と受け入れてしまうからだ。

そのくせ、すずはストレスで円形脱毛症になってしまうのである。

もちろん、義姉のイビリには理由があるのだが、それが語られるのはかなり後。

こうなると、観客は義姉にイビられるすずに共感するのかといえば、そうではない。

「義姉もひどいが、すずもちゃんと言えよ。ダンナを味方につけるとかさ」とあきれてしまうのである。

それこそ庵野監督のように「なんだあの女」と思いたくなる人もいるだろう。

ただ、すずは言葉にしないだけでちゃんと考えている。

ダンナの周作に幼少期に会ったことは思い出せなくても、今の自分を愛していることは感じている。

義姉のイビリにも敵意をいだくのではなく、やりにくさを感じつつも、憎むまでには至らない。

このようなヒロインであったからこそ、昭和20年の15年戦争末期の戦時下を、現代の我々にもわかりやすく伝えることに成功したといえる。

もちろん、これは主演声優のん(元・能年玲奈)の名演もあるだろう。

↑公式サイトのキャスティング紹介より

このキャスティングは話題性だけでなく、完全にハマり役だった。

のんさんの声を聞くだけでも、この映画を見た価値はあるといえるだろう。

(4) 広島・江波から軍港の街・呉へ

時間的制約のせいか、この映画を初見しただけでは、すずの故郷については理解できない人が多いかもしれない。

すずが育ったのは、広島の江波地区という。

・wikipedia:江波 (広島市)

干潮になれば歩いて渡ることもできるが、いちおう島であった。

牡蠣や海苔の養殖がさかんな漁村でありながら、広島市中心には歩いて行けるほど近い。

この背景は映画を見ただけではわかりにくい。

なお、歩いて渡れる江波島は、15年戦争が続くについれて、どんどん埋め立てられていく。

すずの両親も海苔の養殖を続けられなくなり、工場で働くようになる。

↑公式サイトの登場人物紹介より

いっぽう、すずが嫁に行く呉(くれ)は軍港として知られる街。

横須賀・舞鶴・呉・佐世保が軍港都市であったことは、日本人なら覚えておくべきだろう。

すずは呉に昭和18年末に嫁入りする。

戦時下にそんなところに行くなんて、と考えられるかもしれないが、日米戦争が始まる前から、日中戦争は続いていた。

15年戦争といわれるように、当時の日本はずっと戦争していたのである。

と、このような背景を知っていると、元モガ(モダンガール)の義姉が「広島から来た弟の嫁」がつぎはぎだらけのもんぺを着ていることに激怒した理由もわかるだろう。

江波は漁村だが、広島市の一部。

義姉は大都会広島の流行を知っている弟の嫁と期待してが、すずは海苔の養殖ができる漁村の娘にすぎなかったということである。

また、軍港都市ゆえに発達した呉の防災意識。

これを、すずはマジメに学習して、軍人の妻になろうと努めるのも面白い。

映画のエピソードで印象に残ったひとつが楠木正成が発案したといわれる「楠公飯(なんこうめし)」であろう。

このような生活の工夫に取り組むすずはとても楽しそうだ。

そして、すずは義姉とは馬が合わないが、5歳の姪とは仲良くなる。

精神年齢が近いということであろう。

この二人が、貴重な砂糖を蟻から守ろうとして、さらなる失敗を招いたエピソードも面白い。

こうして、戦時下でも、すずは軍人の妻としてかいがいしく働いていた。

当時の多くの女性がそうだったに違いない。

しかし、戦況はそんな日常をも奪っていくのだった。

(5) 心理に訴える空襲描写

今作の見どころの一つは空襲描写である。

迫力ある空襲シーンを描くためにはどうするべきか。

爆撃機の描写にリアリズムを注ぎ込む人もいるだろう。

しかし、今作の主人公のすずは、兵器に

とことん疎い。

精巧な爆撃機の描写をしたところで、すずの恐怖を表現したことにならないのだ。

だからこそ、今作では、すずが描くスケッチのような爆撃機が現れる。

そこから、本物の爆弾が落ちるのだ。

この爆弾の描写の注目すべきは「破片」を描いていること。

爆弾の破片ですら、瓦屋根を破壊する。

だから、生身の人間は身をひそめるしかないのである。

空襲の前には、人は恐ろしいほど無力なのだ。

僕はその場面を体験しながら、とっさにシリアを連想した。

日本では「シリア難民」を「物乞い」のように批判する風潮が、ネット世論を中心として大きいと思う。

でも、この空襲シーンを見れば「逃げるしかない」難民の恐怖がわかるのではないかと思う。

そして、逃げるしかない難民を批判することの愚かさも。

さて、すずはといえば、空襲に備えて、軍人の妻として張りきるようになる。

避難時の声出し確認などを、言われたとおりにマジメにやる。

ところが、軍港都市・呉は米軍にとっては重要攻撃目標である。

こうして、空襲警報が日常となっていく。

(6) 生きることの罪の意識とは?

食卓を囲うはずの家族がいなくなる。

それは、空襲警報が日常化した都市には、よくあることである。

携帯電話のないこの時代に、その安否を確かめるすべはない。

女たちは、ただ家で無事を祈って待つことしかできないのだ。

消失だけではない、目の前で家族を失ってしまうこともある。

その悲劇が、すずにも訪れる。

不謹慎かもしれないが、僕はこの場面に「東日本大震災」を連想してしまう。

東日本大震災の被災者は、罪の意識にとらわれている人が少なくない。

「なぜ、自分だけが助かったのか」という生きることへの苦しみである。

あの大災害の中で、多くの者には選択する余裕すら与えられなかった。

自分が生きるためにとった咄嗟の行動。

それが生死を分けることもあった。

当たり前だが、死んだものは生き返られない。

たった一つの失敗で、その人の生命は消えてしまう。

愛する者を失った被災者は叫ぶ。

「なぜ、自分だけが生き残っているんだ」と。

生き残った被災者に、被災者は叫ぶ。

「なぜ、お前だけが生き残っているんだ」と。

戦争を経験した者は、この「自分が生き残ったことへの苦しみ」にのたうち回ることになる。

戦場で友を失った兵士は、家族の「あんたが無事で良かった」という言葉も耳に届かない。

ただ「俺があのときちゃんとしていれば、アイツを助けることができたのに」と何度も言い聞かせるだけだ。

だから、兵士は戦争を語らない。

そして、自分が生きることに罪悪感をいだき続けている。

戦争をテーマにした作品は数しれずだが、この「生き残った者の苦しみ」を描いたものは多くない。

今作の場合、ぼおっとしたことに定評のあるすずだからこそ、その痛々しさがわかる。

こうして、すずの精神の蝕まれていくのだが、それを気にする余裕が誰にもない。

昭和20年7月は、毎日のように空襲警報が鳴り響く。

まるで作業のように防空壕にこもる。

それをやめたら死ぬだけだ。

空襲の恐怖ですら感じられなくなったすずの姿は見る者にはあまりにも痛々しく、そこに戦争の本当の恐怖がある。

(7) 迫り来る8月6日

さて、我々は知っている。

1945年(昭和20年)8月6日に起きたこと。

広島に原子爆弾が落ちた。

周囲500メートルは消滅、人も物も関係なく、だ。

しかし、すずはその未来を知らない。

すずの実家は広島である。

すずが嫁に行ったのは呉である。

軍港都市である呉は空襲の重要地点だ。

それに比べると、広島のほうがまだ安全。

すずたちがそう考えるのは当然のことだ。

呉から広島に避難した人は少なくなかったという。

だから、見ている者は「広島にだけは行くな」と思う。

なにしろ原爆である。

とんでもないグロテスクな映像を見せられることになる。

映画館でそれを見せられて耐えられる人がいるだろうか?

人類史上類を見ない地獄図に、すずを加えることに耐えられる人はいるだろうか?

そんなすずが命をつなぎとめた理由。

これが驚くことに「愛」ではない。

愛も一つの要素ではあるが、愛ではない。

この場面ほど、戦争の異常さを語ったシーンはない。

どうしてそうなのか、ということを僕は言葉では説明したくない。

とにかく、心に止めておくべきシーンであろう。

あれほどの必死な言葉でも、すずが愛を拒否したということは。

歪んだ心に愛は特効薬にはならないということは。

(8) 終戦ではなく敗戦

1945年(昭和20年)8月15日の玉音放送を以て、日米戦争が終わった。

大人たちが安堵のためいきをもらすなか「なんで? まだ負けてないのに!」とわめく女性がいる。

北條すず(旧姓・浦野)である。

庵野英明に「なんだあの女」と言われたすずが、やっと訪れた平和に耐えられず泣き叫ぶのだ。

ぼおっとしていることに定評があったすずが、なぜ、「降伏」を認められないのか?

これは、義姉の行動がもっとわかりやすいと思う。

究極のネタバレになるのでここでは書かないが、この描写が今作のすべてを物語っているだろう。

家族を亡くし、自身も傷を負い、忍耐を強いられ、それでも戦うことが弔いだと信じていた彼女たちに待っていたのは、敗北だった。

我々は昭和20年8月15日を「終戦の日」と教えられていたが、当時の人々は平和の到来を喜んだわけではない。

あまりにも犠牲が多すぎたのだ、あの戦争は。

(9) 物語は続いていく

それでも、彼らは生き続けた。

理由は誰もが「生死不明の家族」を持っていたからだ。

彼らを待つためにも死ぬわけにはいかない。

そう言い聞かせて、戦後の混乱を人々は生き抜いてきたのだ。

今作は昭和20年が終わるまで描かれている。

しかし、物語は「戦争よさらば」で終わるのではない。

広島を舞台にしているからだ。

なお、原作マンガの作者は、この作品以前に原爆をテーマにした作品を描いている。

だからこそ、あえて今作では原爆は主題にないものの、その影響は登場人物の至るところに忍び寄っている。

それでも感動的な終わり方だと感じた。

エンドクレジットの演出は映画オリジナルのもの。

すずと周作やその家族の後日談が描かれているが、このおかげで僕はクラウドファンディングの3000名超の名前を最後まで見ることになった。

21時45分上映だから、終劇は24時頃。

僕の家は登戸だから、24時20分の終電で帰らなければならないにも関わらず、あわてて席を立つことができなかった。

この体験を、ぜひとも皆さんも映画館で味わってもらいたいと思う。

本当に良い映画でした。

(10)原作マンガについて

最後に原作マンガについて。

雑誌には平成18年から20年に連載された。

昭和18年から20年の物語を、あえて平成18年から20年に発表したのである。

あくまで戦時下の日常を描こうとしたためだろう。

連載終了後、テレビドラマ化もされているらしい。

しかるべきところでは評価されている作品なのだ。

僕はこの映画がなければ、そのタイトルを知らなかったけれど。

マンガ原作では、映画ではほとんどカットされた朝日町の物語がある。

この朝日町というのは、ボブ・ディランやアニマルズのカバーで知られる「House of Rising Sun」と同じである。

映画化にわかって、片渕監督は非常にわかりやすくエピソードをまとめていると思う。

江波地区のこととか、ヒー坊のこととか、映画を一見しだだけではわからない設定もあるが、今作の要となる部分は、丁寧に映画で表現されていると感じた。

映画の余韻に浸りたい人は、原作マンガを読めば、より物語を理解できるはずだ。

- 作者: こうの史代

- 出版社/メーカー: 双葉社

- 発売日: 2008/01/12

- メディア: コミック

- 購入: 23人 クリック: 507回

- この商品を含むブログ (327件) を見る