●

「文学」とか「芸術」とか、言葉にし、口にすること自体、どうも気恥ずかしく気おくれがする。と言って、「アート」とか「クリエイティヴ」(これ、形容詞のはずが、なぜか名詞みたいに使われているようですが)とか、横文字をそのままカタカナにしてわかったような顔をするのは、なおのこと許せない。なので、「ブンガク」だの「おポエム」だのと敢えて茶化し気味にして初手から身軽にさせておかないことには、うまく手もとで道具として使い回せない。その程度には、この本邦日本語を母語とする環境において近代このかた増殖させられてきた、多くは外国語からの翻訳に由来するこれら漢字熟語の語彙の暴れ具合というのは未だに実に厄介なものです。

どう苦心惨憺、工夫してみたところでそれらはうまく言葉に乗りにくい。だから、ひとつの言葉やもの言いに何らかたてつけのはっきりした意味を背負わせてその上で話を紡いでゆく、あるいは論の脈絡をつけてゆくといった正攻法なやり方もすっきりとはできない。なのに、借りものの近代をそれで何とかやろうとしてきたという、ああ、思えばすでに百四十年近くを費やしてきたわれら同胞一族郎党幾代挙げての七転八倒の果ての現在。いわばひとつひとつの言葉やもの言いが、たとえ嘘でも手堅く輪郭確かな部材、建築材になっておらず、ゆるゆるでやわなままそれなりの構造物をこさえようとしてきた、そしてまたそれを外から眺めて同じようなはんちくな言葉をあやつりああだこうだ言い合うことまでもうかつにも馬鹿正直に研ぎ澄ましてもきたわけですから、どだいそもそも議論や討論、対話といったものが、いくらひとりよがりにそれを誠実に繰り返してみたところで、何かそれなりに確かな手ざわりを持った何ほどか持ち重りのするくらい根のあるものがくっきりと見えてくるはずもない。それは理の当然、この日本語を母語とする拡がりにおいてはいまさら言わずもがなのことではあるのでしょうが、しかしそれにしても。

たとえば、このような漢字二文字によって成り立つ語彙。手もとの雑書古書の、日々のあてどない手間仕事にいつか関わってきそうな個所に付箋をつけたところから、眼についたものをたまたまランダムに拾ったのですが……

悲哀、哀愁、感傷、感動、感興、感情、情愛、情欲、情調、情緒、情動、情趣、情熱、情愛、情義、情操……

個々の言葉としては、別に違和感もなく読み書きできるし、また深く考えもせずに使い回してもいるものの、ならばいざ、ひとつひとつの意味をほどいてその違いも含めて説明してみろと言われたら、誰しも口ごもるに違いない。そりゃあ字引や辞書をひとつふたつ引いてみれば、それなりにもっともらしくそれらの意味を分け隔てしつつ説明してくれているでしょうが、でも、いざ普段の暮らしの中、実際にこれらの言葉を自分自身が使う局面においては、ぶっちゃけその場その時の気分によって何となく使い分けている、その程度が案外正直なところなのでは。

あらためて眺めてみるとこれらの語彙、個々の言葉の意味よりも字ヅラから放散される視覚的なイメージなどの方に寄せながらやや俯瞰的に眺めてみると、個人的で内面的で不定形でとりとめないこころの動きや起伏といったものを何とかとらえて目先に抑え込もうとする同胞先人らの悶々たる粒々辛苦の跡が二文字熟語のヴァリエーション、ないしはいびつなスペクトルとして眼前に浮かび上がってくるようにも感じられます。書き言葉仕様の文字としての漢字をああでもないこうでもないと組み合わせてみて、押し寄せてしまった近代の〈まるごと〉の〈いま・ここ〉に日々その身をなじませつつ、それまでなら「なさけ」や「きもち」といったひらがな表記な話し言葉で抑えてなじんでいただろうそれら身の裡のこころの領域を、新たに求められ始めたいかつい書き言葉のグリッドへと健気にも置き換えてゆこうとしていた過程。

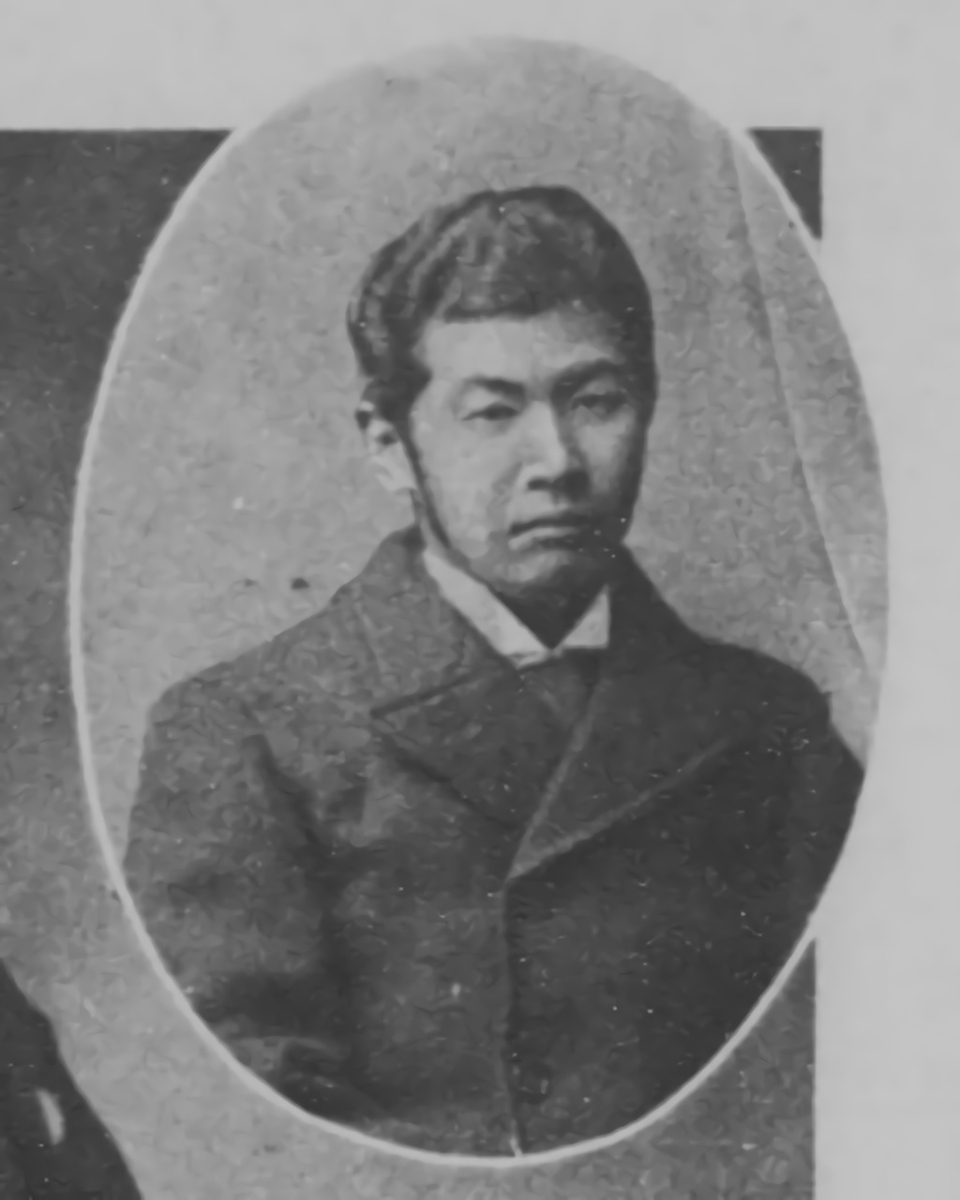

なにしろ、こころの領域ですから、それは誰にも等しく宿ってはいる。そしてまた、こころである以上、そこにおいそれとわかりやすい衝立や仕切りがこさえられるはずもない、そんな常に不定形で流動的でとりとめないもの。だから、その見てくれも含めて重層的な意味の複合体でもあるこれら漢字の組み合わせに何かきちんとした意味を過剰に背負わせ、それらを部材とした構造体としての書き言葉のグリッドを介して「面」として論理ごかしに抑え込もうとするよりも、むしろ佐藤春夫のこのような散文的な手のさしのべ方が、自分などにはとりあえず素直に信頼できるように感じられるのですが。

「南国生まれのわたくしははなはだ早熟であった。そうして色情と詩情とはほとんど同時に知った。思うに、この二つは根本では全く同質のものではないのだろうか。少なくともわたくしにあってはそう思われる。」(読売新聞社文化部・編『青春放浪』所収、宮坂出版社、1962年)

そう、思春期の、未だ何者にもなれていない不安定で先行き不透明な時期特有の、あのうっとうしく息苦しいこころのありよう、それと「うた」へと向かう心持ちはどうやら基本的に同じものだ――たとえ直観であれ、この認識は確かに「うた」のある本質に刺さってくるもののようです。

●●

誰しも抱えているこころの領域のとりとめない動きに、「うた」は宿る。動きである以上、それは定まらないものだし、書き言葉の本質である記録性、定着性といった属性の手からも常にその体をかわしてすり抜けてゆく。

とは言え、同じ漢字二文字の組み合わせによる、どうにも日々の道具として手もと足もとで取り回しのしにくい四角張った熟語であっても、やはり人の造りしものである以上、経緯も来歴もその背後に横たわってはいる。

「異國情調と云ふ言葉は明治四十年頃までは文學用語としては殆ど使用されなかつた。情緒という言葉は明治三十七年發行の「藤村詩集」の序などにもみえてゐるが、情調という言葉はあまり使用されなかつた。」

「情緒」と「情調」――いまは大方「じょうちょ」と同じ発音になるのでしょうが、かつてはそこに伴う音もまた異なる、出自の違う言葉だったらしい。

「情調という言葉を近代文學の上に生かしたのは木下杢太郎であつた。今試みに古い漢和大辭典の類をみてもその言葉は無く、漢字熟語としてもない。つまりパンの會が終つた大正以後の辭典以外には用語としてはあまり見出せない言葉である。英語のemotionの譯語として情緒(じやうしよ)と云ふ言葉はあるが、同じ英語のmoodに相當する譯語はそれまでの文學には必要を感じられなかつた。ムウドに相當する言葉として緒の字の代りに調の字をはめて「情調」としたのが明治末年の異國情調であつた。卽ちエキゾチシズムは異國情緒ではなくて異國情調である。」

なるほど、「情緒」でなく「情調」、つまりエモーションではなくムードである、と。

辞書的な意味からすると、ある強い感情だったり特定のできごとに対する反応というのではなく、もっと刹那的で一時的な気分、個人というよりもある関係や場に宿る雰囲気といったニュアンスになるようです。それを漢語的な脈絡での本来の字義はともかく、「緒」と「調」の組み換えだけで全力で込めようとした、このあたりの敢えてする造語的な感覚は昨今、いや、立ち止まってふりかえればそれよりずっと以前、ざっくり昭和初期あたりからすでに明確かつ意図的なニュアンスと共にみられるようになっていた、漢字組成の熟語をわざわざカタカナに開いて散文の文脈で使い回してみせる感覚にもどこか近いのかもしれません。

パンの会、というのは明治末から大正初年にかけて、当時の若い衆世代の芸術好きのボヘミアンたちが集ったいわばサークル、趣味を同じくする同人の集まりのようなもの。いわゆる文学史よりもむしろ美術史などの方面ではそれなりに知られ、研究もされて一定の評価も与えられてきていますが、ただ、昨今の本邦人文系をめぐる「教養」として底の抜けた状況だと、果してそれもどこまでまっとうに継承され、未だ読み解くに価する人文系一般において共有されるべき歴史・社会・民俗的な知見のひとつとして位置づけられているものか。

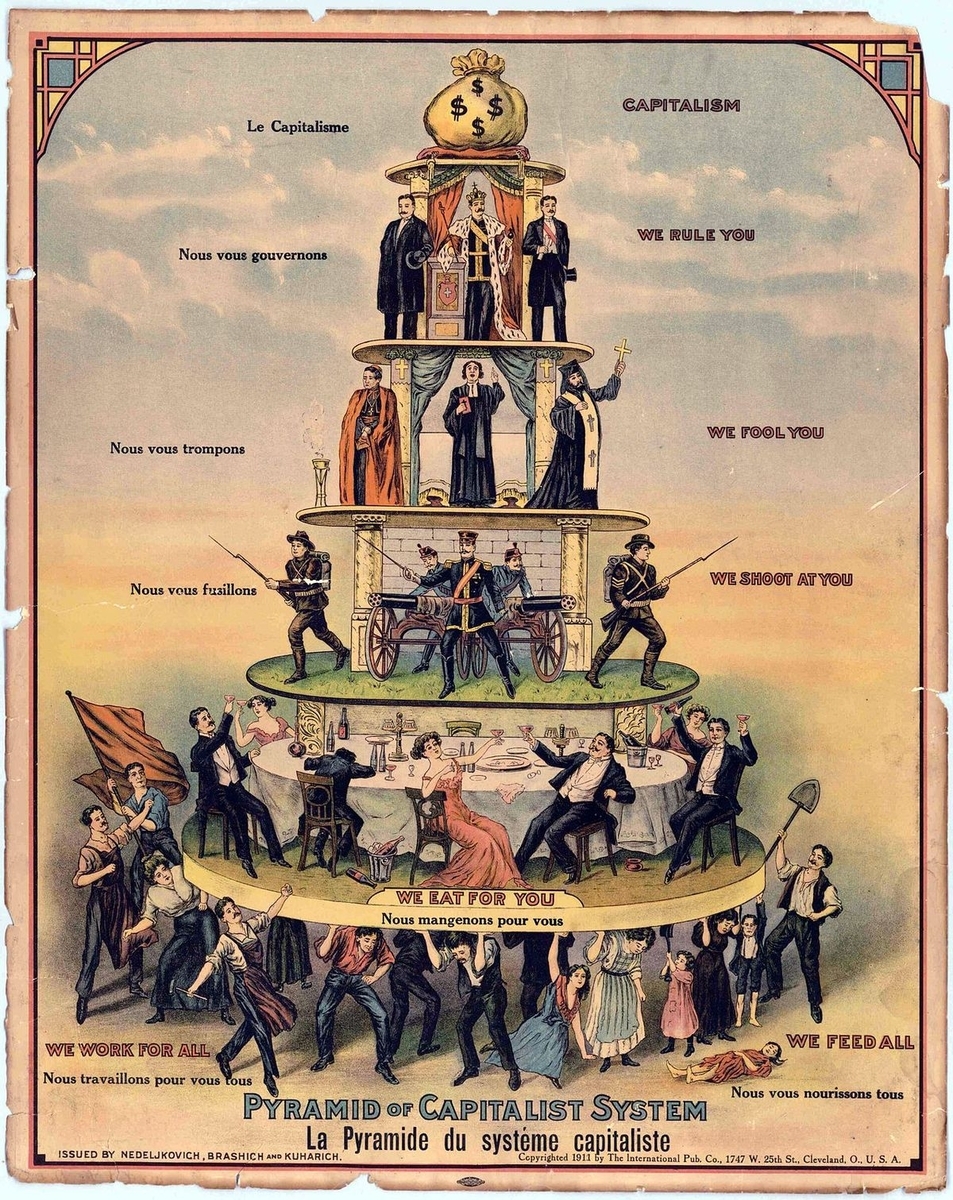

「パンの會は一面エキゾチシズムの運動でもあつた。エキゾチシズムはそれが停滞する時破滅する。破滅したエキゾチシズムは頽唐と云ふ言葉にもなるのである。パンの會のエキゾチシズムは不斷の流動をみせて絶えずフレッシュを注ぎ込まうとするエキゾチシズムであつた。そのエキゾチシズムを當時の都會情調の文學として性格づけたのはパンの會と云ふ新藝術精神の竈であつた。」(野田宇太郎「パンの會略説」、『パンの會』所収、三笠文庫、1952年)

「エキゾチシズム」と言っているのは、彼らが当時憧れた西欧流の芸術至上主義、文学においてはフランス由来の自然主義のあの本邦ならではのバイアスのかかった輸入はすでに行われていたとは言え、さらにそれを新しい世代の感覚で自由闊達、好き放題に理解してやろうという青年客気な仰角視線のあらわれのひとつ。「不断の流動」「絶えずフレッシュ」といったもの言いの端々にも、彼らの身の裡に宿るようになっていた新たな内面の躍動がもたらす動態の自覚が、その矜持と共にあらわれています。

「欧羅巴文學それ自身が既にそれであつたが、別に『南蠻趣味』が之に合流して、少しく其音色を和らげ且つ複雑にした。浮世繪とか、徳川時代の音曲、演劇といふものが愛されたが、それはこの場合、傳承主義でも古典主義でもなく、國民主義でもなく、エキゾチシズムの一分子であつた。浮世繪は寧ろゴクウルやユウリウス・クルトやモネやドガなどの層を通じて始めて味解せられた。」

下地として共有されていたのは絵画や彫刻などの美術畑と、『明星』から『スバル』などを経由した浪漫主義的なフランス象徴詩派の流れから、のちには口語自由詩へと開かれてゆくような広い意味での文学畑の入り交じった領域横断的な「芸術」総体への前のめりな傾き。耽美派とも浪曼派とも称されていたような、いずれ無方向でアナーキーでもあったはずのそれらの雑多な生身の野放図を腕ずく力技で束ねていたものがあったとすれば、何よりも「若さ」という同世代気分の連帯感。「若い藝術家が藝術より他の何ものをも見なかった時代だ。眞のノスタルジアと、空想と詩とに陶酔し、惑溺した時代だ。藝術上の運動が至醇な自覚と才能から出發した時代だ。藝術家の心の扉に、まだ「商賣」の札が張られてなかつた時代だ」(長田幹彦)という、これは後年からする追憶ゆえにいささか過剰に詩心横溢しているきらいのある言挙げも、単に文字表現だけでなく美術や演劇、舞踊なども含めた幅広い表現、まさに「芸術」至上の整風運動的な勢いにまでもこわいもの知らずに突き進もうとしていた、当時の若い衆世代の昂揚する気分を反映しています。

「當時我々は印象派に關する畫論や、歴史を好んで讀み、又一方からは上田敏氏が活動せられた時代で、その翻譯などからの影響で、巴里の美術家や詩人などの生活を空想し、そのまねをして見たかったのだった。是れと同時に浮世繪などを通じ、江戸趣味がしきりに我々の心を動かした。で畢竟パンの會は、江戸情調的異國情調的憧憬の産物だつたのである。」(木下杢太郎)

かつてまだ荒井由実だった頃の松任谷由実が、昂然と言い放っていたことを思い出します。

「たとえばね、渋谷あたりの路地裏にあるあんみつ屋でね、外の雨を見ているという詞を書くとするでしょう。ほかの人が書けば、そこに四畳半的なわびしさが生まれるかもしれないですけど、わたしなら、その場所がロンドンになるかもしれないんです。」

時代の尖端、否応ない〈まるごと〉として満ち潮のように足もとから、時には津波のように一気に何もかも押し流してしまうかにも思える新しい時勢のその最も流れの激しい地点に奇しくも身を置いてしまった人がたにとっての〈リアル〉。それは、同じ眼前の風景、眼に映る現実そのものもまったく別の意味を伴いながら、新たな色合いや階調、遠近法と共に意識の銀幕に解像度高く投映されてゆくものらしい。そのような意識や感覚を期せずして共有してしまった一群にとっては、それがどれだけ同時代における例外で少数派の異端なものであったにせよ、いやだからこそ、彼らにとっての〈リアル〉は日々の日常、身の回りの具体的な事物からして、すでに世間一般その他おおぜいのそれとは全く異なる様相を示していたはずです。

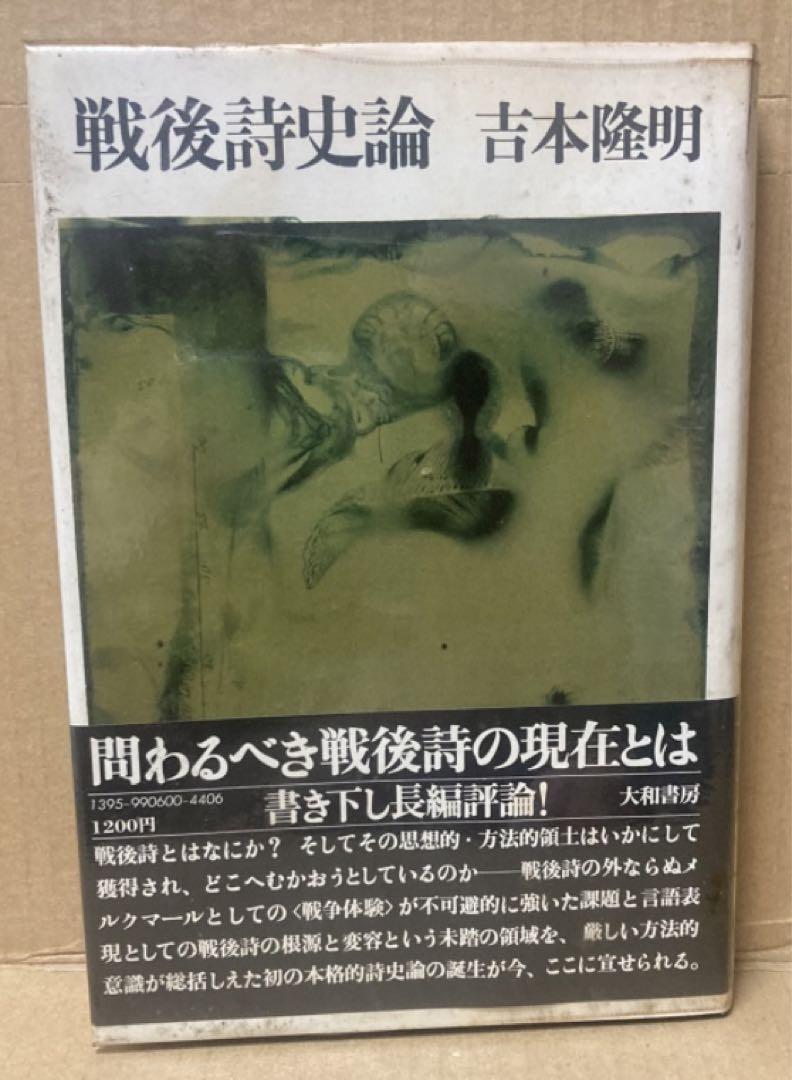

たとえば、「詩集」というモノ。単に書籍としての中身の形式的な分類のラベルということではなく、具体的なブツとしてのそれですが、今だとそれこそ「かわいい」であり「ファンシー」であるような「小物」「雑貨」的な目新しいたたずまいで、すでにその頃、日常に存在し始めていたらしい。いや、そもそも洋風の装幀を施された活版印刷による活字の本自体がそういうものになっていたという前提も当時、すでにあったのですが、その上でなお「詩集」のモノとしての特別さ、唯一無二の属性というのが、自費出版に等しい少部数、当時ようやく拡がり始めた出版市場の間尺においてさえ「数量」としては無視できる程度のものではあったにせよ、それが具体的な事物として身の回りに「ある」ことから放散されてゆく濃密な磁場というのは、その他の書籍とは異なるまた格別の意味をはらんでいたようです。

それ以前の昔ながらの定型詩――和歌であれ俳句であれ、そのような表現の場においてそのような「かわいい」系のモノとして愛玩されるような媒体は存在していなかったでしょう。短冊なり色紙なり、そういう媒体はあるにはあったにせよ、それを「詩集」のように愛でて身の回りに置いたり四六時中持ち歩いたりするような気分とはやはり決定的な距離があったはず。まして、本邦近代詩のはじまりに必ずプロットされる翻訳ものの詩集はまだしも、白秋や朔太郎、犀星あたりになってくると、彼らの「詩集」をモノとして接する側の意識としては、和歌や俳句の色紙や短冊、連座の記録としての歌集や句集などとは明らかに一線を画す「かわいい」もの、手にして身の廻りに置くこと自体に特別な気分や意味を附与することの出来る媒体になっていたでしょう。例によって先廻りして仮留めしておくならば、それはたとえばある時期の映画における洋画と邦画、商品音楽における洋楽と歌謡曲の違いなどにも通じてゆくような、商品としての文化が具体的なモノを介して日常に入り込んでゆく過程における未だ十全に語られ言語化されていないはずの意識や感覚の歴史についてのゆるやかな拡がりを、〈いま・ここ〉の問いとしてあらためて合焦することにつながってゆくはずです。

●●●

このように考えてくると、これら「かわいい」系属性横溢するファンシーなモノとして身近に存在するようになった本、殊に手もとで「持ち歩く」ことがしやすくなった詩集などは、さて、当時のリテラシーのありようからして、果して音読されていたのだろうか、という疑問も素朴に湧いてきます。それは、同じように持ち歩くことを想定した造りになっていたいわゆる袖珍本の末裔として、あの立川文庫は音読されていたのだろうか、という問いにもつながってくるし、同時にそのまた裏返しとして、「かわいい」属性を濃厚に随伴させるようになっていた詩集は、そもそも音読ないしは朗読され得るものだったのか、されるとしたら果してどのような声と調子においてだったのか、ということも。

いくらか糸口になるかもしれない、こんな断片がありました。

「これら、パンの會で愛唱された歌の節は、日露戦争以来流行してゐたラッパ節であつた。」

北原白秋の詩集「邪宗門」に収められた「明治四十一年五月作の小唄」が、あるいは「それより少し後に出來た木下杢太郎の「築地の渡」と云ふ同型の小唄」が、酒席の宴たけなわとなってゆくうちにいつしか大合唱になる、というのが最盛期のパンの会のお約束だった由。ただ、それは作者や何らか個人の「朗読」による披露ではなく、その場に集まった人がたによる「合唱」であり、しかもそれは、文字表現としての作品が何であれ、とにかく概ねラッパ節のメロディーに乗せて歌われるものだった、と。

つまり、パンの会のような場、同時代における尖端的で芸術至上主義で、社会的にも恵まれた階層の子弟である者が多いボヘミアンたちの集まりにおける創作としての「作品」を生身を介して披露し現前化しようとする、そのような機会においても、作者や何らかの個人が朗読ないしは朗唱するのではなく、酒席であるゆえの酩酊状態という要素を斟酌するにせよ、当時すでに巷間に流布され、世間一般その他おおぜいの通俗の耳に共有されていた「ラッパ節」の調子に乗せることで初めて、その場の「みんな」が共に歌うことのできる「うた」になっていた、ということらしい。

彼らの創作したそれらの詩は、文字であり活字となって「発表」され、詩集という形態のモノにもなっていたわけですが、それが個々の読み手の手もとにおいては黙読されていたのか音読されていたのか。「読む」であれ「詠む」であれ、その場合何らかの節や調子といった「うた」としての音楽的な要素はどのように読み手の身の裡に導き入れられていたのか。作者も違い、作品としてももちろん別個の創作であっても、同じ「ラッパ節」に乗せることができていた、しかもその場の「みんな」がそれなりに違和感もなさげにすんなりと――このことの意味は、立ち止まって考えてみるに価する問いのはずです。

「小唄」と、彼らの作品は銘打たれています。それは作者自身がそのように名づけていたわけですが、この場合の「小唄」というのは以前も何度か触れたように、何か確かな詩歌としての形式でもなく、要は雑多な流行り唄、あるかたちや枠組みに従った詩歌的な表現ではない〈それ以外〉の通俗な唄、といった意味でした。少なくとも芸術至上主義的な目線からすれば、あらかじめ疎外されるようなものでしかない。なのに、それを敢えてとりこんで自らそう称している、その「敢えてする」気分というのは、先のエキゾチシズムを下地とした眼前の現実、言い換えれば同時代的な通俗に対する自覚的な相対化と、その結果醸し出される距離感をあらかじめ当て込んでのことだったでしょう。

空に眞赤な雲のいろ。

玻璃に眞赤な酒の色。

なんでこの身が悲しかろ、

空に眞赤な雲のいろ。

房州通ひか、伊豆ゆきか、

笛が聞える、あの笛が、

渡わたれば佃島

メトロポールの燈が見える。

前者が白秋、後者が杢太郎の手によるそれぞれ別個の作品なのに、「みんな」で「歌われる」ことで現前化する場においては共に「ラッパ節」に乗せられるものだったということは、文字表現の詩として、モティーフがどうの韻律がこうのといったお約束な詮索沙汰などとは全く別に、何よりもその場限りの「うた」としての〈いま・ここ〉の表現としては単に五七調の調子とリズムこそが本体であり、まただからこそ、通俗の耳に残っている「ラッパ節」とうまく重ねあわせることもできたのでしょう。彼ら時代の尖端を自負していたボヘミアン気質の当時の若い衆らの身の裡においてさえも、このような場でうっかり現前化してしまう「うた」の内実とは、洗い晒してみればつまりはこのような五七調の調子とリズムだったらしい。

それは「情緒」ではなく「情調」である。個人の手もと足もとで制御され得るような、あらかじめ切り分けられ分け隔てを作られたこころのありようだけに依拠するのでなく、ある種の関係と場によって下支えされたその他おおぜい、通俗であり凡庸でもあるような「みんな」の感覚において共有されている不特定多数で匿名性の高い気分こそが、われらの新たな表現、これからの芸術にとって大事なエンジン、開かれた創作へ向けての信頼すべき駆動力になり得てゆく――ざっと敷衍するならそのような主張が、当時の彼らもおそらくそうと明確に気づいていなかっただろうところも含めて、それから一世紀以上の時間を閲した〈いま・ここ〉において、あらためて切実なものとして浮上してきています。

![STUDIO VOICE (スタジオ・ボイス) 1991年 04月号 [特集 SOUNDTRACK] STUDIO VOICE (スタジオ・ボイス) 1991年 04月号 [特集 SOUNDTRACK]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uTotitnnL._SL500_.jpg)