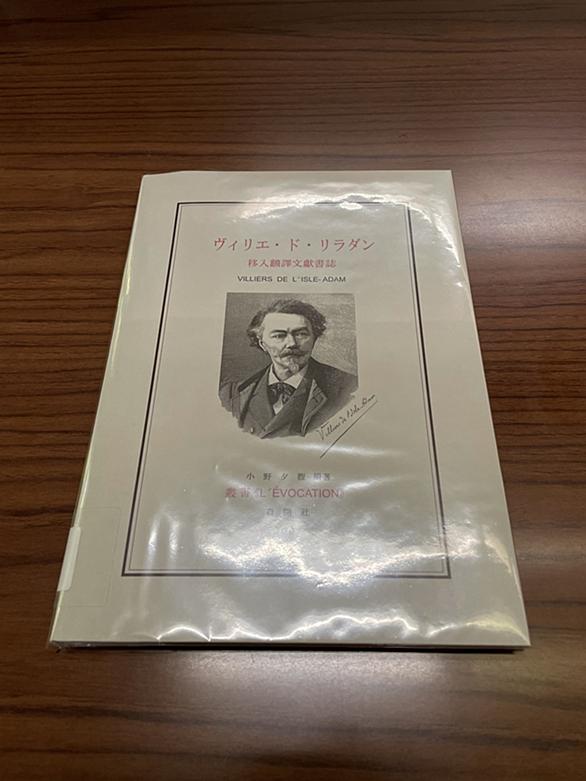

ヴィリエ・ド・リラダン

(読書)

【う゛ぃりえどりらだん】

Auguste de Villiers de L'Isle−Adam(1838−1889)

フランスの小説家・詩人。

フルネームは「ジャン・マリ・マティヤス・フィリップ・オーギュスト・ド・ヴィリエ・ド・リラダン」。

ブルターニュの由緒正しい家柄に生まれるも、赤貧洗うが如き生涯を送る。その作品は壮麗な文体と近代社会に対するシニカルな目線によって描かれ、作者の反俗孤高の精神を反映している。

また、長編小説『未来のイヴ』において、史上初めて「アンドロイド」という言葉を登場させた人物でもある。