バロック音楽

(音楽)

【ばろっくおんがく】

およそ16世紀末から18世紀前半にかけての西洋音楽を指す。

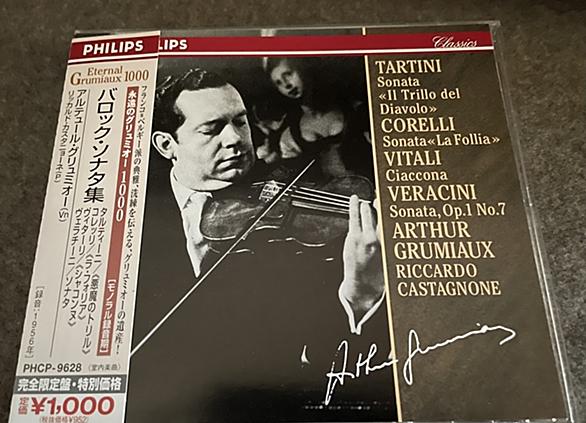

声楽でオペラ、オラトリオ、カンタータ、器楽で協奏曲、ソナタなどの多くの新しいジャンルが生まれると同時に、イタリア、フランス、ドイツを中心にして明確な国民様式が形成される。

作曲家が書く楽譜は作品の骨格にとどまることが多く、不動の土台となる通奏低音を除いて、他の声部の奏法に関しては演奏家に大幅な自由が許されていた。

音楽的特色

- 緊張をはらんだ対比 同時代の絵画における明暗の対比やダイナミックな表現と軌を一にする

- 通奏低音

主要作曲家

- クラウディオ・モンテヴェルディ Claudio Monteverdi(伊:1567-1643)

- ジロラモ・フレスコバルディ Girolamo Frescobaldi(伊:1583-1643)

- ハインリヒ・シュッツ Heinrich Schütz(独:1585-1672)

- ジャコモ・カリッシミ Giacomo Carissimi(伊:1605-1674)

- ヨハン・ヤーコブ・フローベルガー Johann Jacob Froberger(独:1616-1667)

- ジャン・バティスト・リュリ Jean-Baptiste Lully(仏:1632-1687)

- ディートリヒ・ブクステフーデ Dietrich Buxtehude(独:1637-1707)

- アレッサンドロ・ストラデッラ Alessandro Stradella (伊:1644-1682)

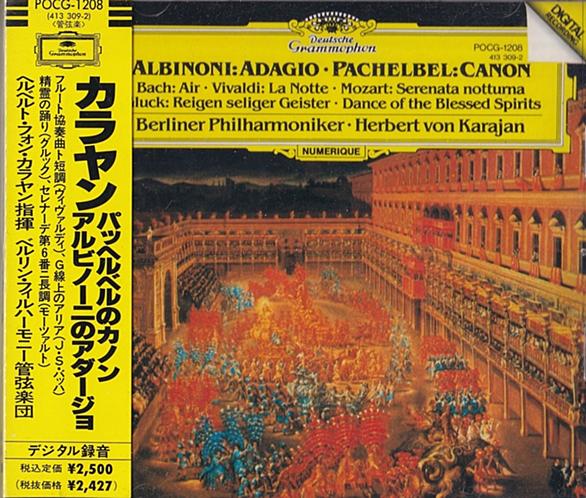

- ヨハン・パッヘルベル Johann Pachelbel (独:1653-1706)

- アルカンジェロ・コレッリ Arcangelo Corelli (伊:1653-1713)

- ヘンリー・パーセル Henry Purcell (英:1659-1695)

- アレッサンドロ・スカルラッティ Alessandro Scarlatti (伊:1660-1725)

- フランソワ・クープラン Francois Couperin (仏:1668‐1733)

- アントニオ・ヴィヴァルディ Antonio Vivaldi (伊:1678-1741)

- ゲオルク・フィリップ・テレマン Georg Philipp Telemann (独:1681-1767)

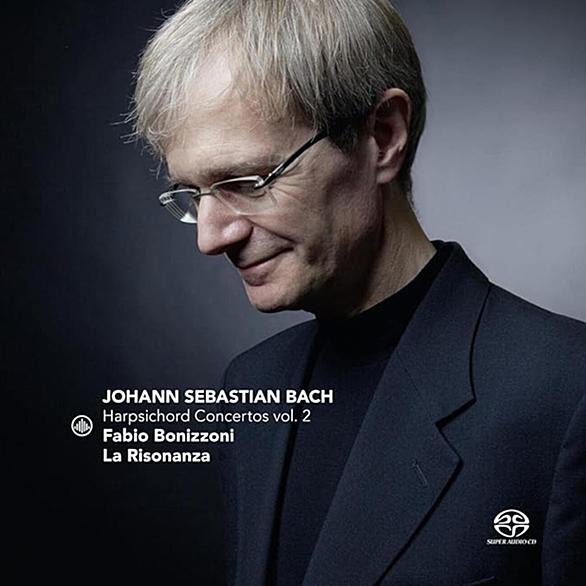

- ヨハン・セバスチャン・バッハ Johann Sebastian Bach (独:1685-1750)

- ドメニコ・スカルラッティ Domenico Scarlatti (伊:1685-1757)

- ゲオルグ・フリードリヒ・ヘンデル Georg Friedrich Händel (独→英:1685-1759)

参考書籍

グローヴ音楽事典、世界大百科事典

関連キーワード

- 西洋音楽史