認知言語学

認知言語学 (cognitive linguistics) は,言語学の一学派を指す名称である.

基本的な考え方

認知言語学は,自然言語の知識・習得・機能・使用の諸相を人間の一般的認知能力の観点から理解する基本的な方針をとる.そのため,認知言語学者は領域固有的な言語機能 (language faculty) の存在について懐疑的・否定的な見解をとることが多い.

認知言語学の主要な仮説は次のように要約できる:

- 言語は自律的な認知機能ではない.

- 文法は概念化である.

- 言語知識は言語の使用から創発する.

(Croft & Cruse 2004: 1)

認知言語学の形成

認知言語学は1970年代にその萌芽的な研究がなされ,1980年代以降に発展を遂げた.現在は国際的・学際的な学術誌 Cognitive Linguistics が刊行されるなど,言語学においてその地位を確立している.

文献

- Croft, William & D. Alan Cruse (2004) Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

※以降は 2008-03-05以前の本項目の記述です:

構造言語学、生成文法の誤りを修正し、「理論の前提として主体と同等の他者を前提とする「ゲーム理論」や「シミュレーション」によるモデル化、検証を可能にするような」視点を導入すれば、今後最も可能性がある科学の一つ。(峰岸真琴 「言語記述の科学性をめぐって−メタ言語理論の試み−」危機に瀕した言語について 講演集3 2001年)

認知言語学とは「ことばを通じてこころの働きを理解しようとする研究」であり、「ものごとの捉え方と、ことばの仕組みや働きとが密接に関係しているとみなす言語学の考え方」のことです。

しかし実際には、人によって認知言語学の定義はいろいろだと思います。たとえば小林滝己氏のホームページでは以下のように述べています。

http://homepage2.nifty.com/digitallife/

───

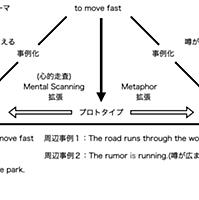

認知言語学は、チョムスキー理論に代表される「形式」ではなく、「意味」の側面から人間の言語能力を研究するための学問です。認知言語学の柱は、G・レイコフ&M・ジョンソンの認知意味論とR・W・ラネカーの認知文法論です。さらに、G・フォコニエのメンタル・スペース理論、M・ターナーのブレンディング理論、L・タルミーのダイナミック・フォース理論が、その脇をしっかり支えています。

───

参考書籍については、以下が参考になります。

●認知言語学・文献案内108(大堀壽夫)

http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~tohori/CogLx-Readings.pdf

●認知言語学入門文献案内(三宅登之研究室)

http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/miyake/new_page_4.htm

関連する学会はいくつもありますが、以下のものが代表的です。

●日本認知言語学会

http://homepage2.nifty.com/jcla/

●日本語用論学会

http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj4/