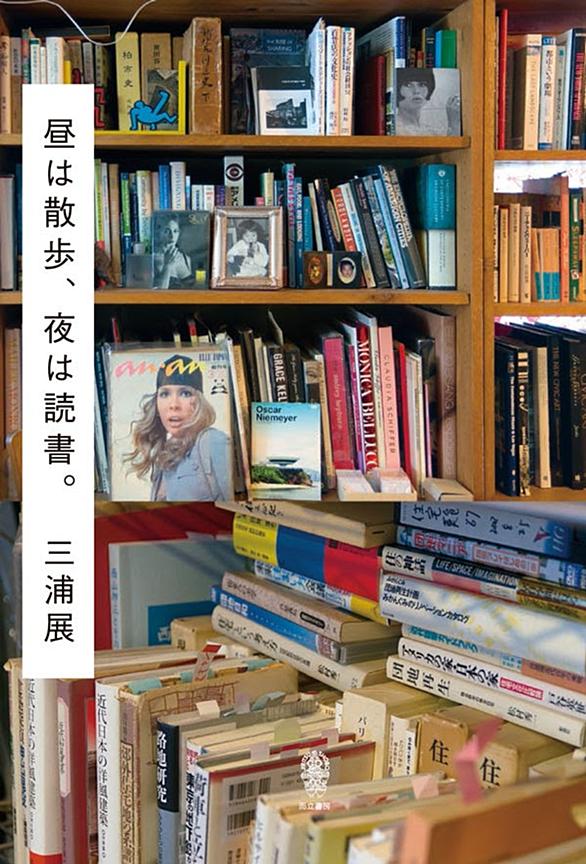

三浦展

(読書)

【みうらあつし】

1958年生まれ。ライター。郊外文化研究者。

一橋大学社会学部卒業。大学院進学を目指すが、失敗。パルコ入社後は、現代の宗教は消費である、だから消費の研究は宗教社会学と同じと気づき、マーケティング雑誌編集に邁進。31歳で転職。しかし30代はほぼ子育てに専念。仕事は適当にしていた。ただし青少年向けの職業情報体験施設の計画づくりには情熱を持って5年間従事。やはり若者というテーマが好きらしい。40歳で独立。消費社会を考えるシンクタンク「カルチャースタディーズ研究所」を主宰。