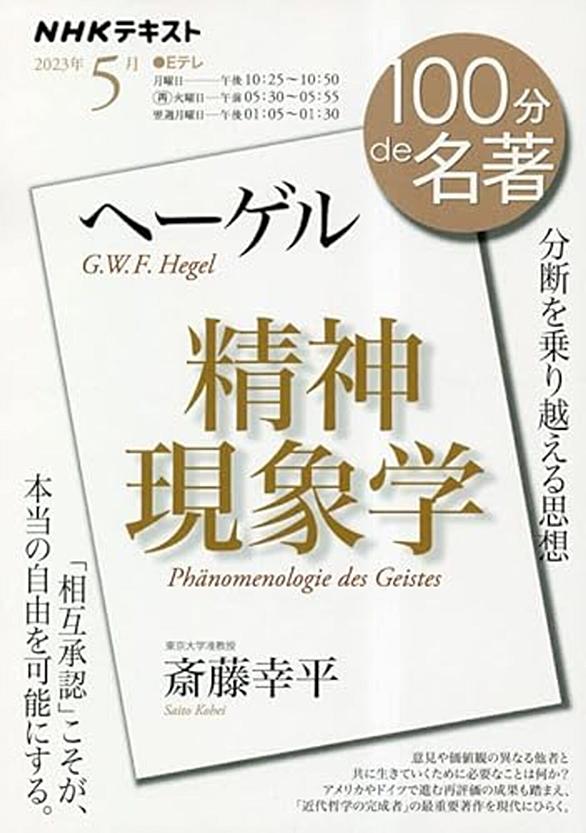

精神現象学

ドイツの哲学者G.W.F.ヘーゲル(1770-1831)の主要著作のひとつ。日本語の本来の訳は『精神の現象学』。

- 原題:Phänomenologie des Geistes

- 出版:1807年

著作の目的

この著作全体は主に、意識-自己意識-理性(精神-宗教-絶対知)という段階を経るなかで、(1)個人の意識が多様な経験を通じて自然的な意識から絶対知へと成長する過程について、(2)ヘーゲルが独自の意味を込めた「精神」というものがいかにして現象し絶対性を獲得するかについて、叙述したものである。

著作の構成

- 序文:学的認識について

- 緒論

- A 意識

- I 感覚的確信:このものと思い込み

- II 知覚:物と錯覚

- III 力と悟性:現象と超感覚的世界

- B 自己意識

- IV 自己確信の真理

- A 自己意識の自立性と非自立性:主と奴

- B 自己意識の自由:ストア主義、懐疑論、不幸な意識

- IV 自己確信の真理

- C(AA) 理性

- V 理性の確信と真理

- A 観察する理性

- B 理性的自己意識の自分自身による実現

- C 絶対的に実在的だと自覚している個人

- V 理性の確信と真理

- (BB) 精神

- VI 精神

- A 真実な精神:人倫

- B 自己疎外的精神:教養

- C 自己確信的精神:道徳

- VI 精神

- (CC) 宗教

- VII 宗教

- A 自然宗教

- B 芸術宗教

- C 啓示宗教

- VII 宗教

- (DD) 絶対知

- VIII 絶対知

構成の複雑さ

もともと『精神現象学』には、事情から「意識の経験の学」と「精神の現象学」という二つの標題が掲げられている。ヘーゲルの計画としては前者として書き始められたが、書き進めていく中で「精神」の章あたりから考えが変わり、結果として大部な著作になった。変更の理由は、「意識の経験の学」としてなら理性の終わりで絶対知に到ってもよいかもしれないはずだったのだが、そこで生じた「精神」の概念の具体的な展開が必要となったからである。ヘーゲルの「概念」の意味のひとつとしてそれは可能態を意味し、他に向かい自己へ戻るという媒介の展開を経なければ、それは現実的にはならないのである。目次の表示もそれにともない複雑なものとなった。二つを重ねて『精神現象学』である。

二つの前書き

したがってまた「意識の経験の学」の立場から書かれた「緒論(Einleitung)」とは別に、「精神の現象学」の立場からの「序文(Vorrede)」が書かれなくてはならなかった。それが前書きが二つある理由である。実体の主体化が説かれた「序文(Vorrede)」は『精神現象学』本論を書き終えた後に書かれたが、著作としては序文-緒論-本論という順番で出版された。

『精神現象学』と「体系」の関係

『精神現象学』全体としては初め、ヘーゲルの「学の体系 第一部」とされていたが、のちにそれは「(小)論理学」に取って代わられ、『精神現象学』は体系の第三部門「精神哲学」の中にひとつの章として置かれた。体系を展開するためのエレメントに到る『精神現象学』の「はしご」としての性格と、学の体系との関係が問題になったのである。しかしヘーゲル自身も『精神現象学』単体としての著作の重要性を低く見ていたわけではおそらくなく、死の前月にはこの著作の新版について書店と契約していた。

文章の読みにくさ

『精神現象学』の文章は生活の逼迫さから、原稿料と出版契約のためある程度書き進めるごとに出版社に送るという情況の中で大急ぎで書かれたものであり、綿密な推敲を経て出版されたものではない。またヘーゲル自身の悪筆のために、他言語への翻訳に本来的にともなう困難さとはまた別に、単に文章の体裁を整えることにさえ、翻訳者のさまざまな解釈が介在せざるを得ない場合がある。『精神現象学』の翻訳がいくつもあり、その質が問題とされる理由のひとつはこのせいである。

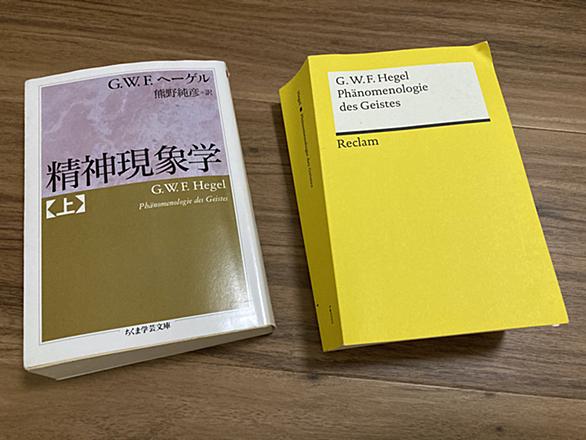

- 主な日本語訳

- 金子武蔵訳『精神の現象学』(岩波書店、上下全二巻)

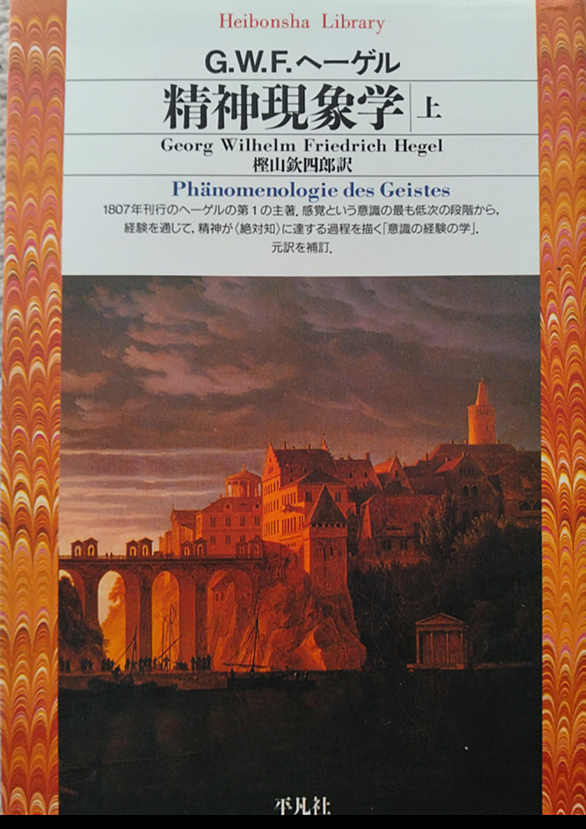

- 樫山欽四郎訳『精神現象学』(平凡社ライブラリー、上下全二巻)

- 長谷川宏訳『精神現象学』(作品社、全一巻)

- 牧野紀之訳『精神現象学』(未知谷、全一巻)

- 作者: G.W.F.ヘーゲル,樫山欽四郎

- 出版社/メーカー: 平凡社

- 発売日: 1997/06/11

- メディア: 文庫

- 購入: 5人 クリック: 34回

- この商品を含むブログ (46件) を見る

超解読! はじめてのヘーゲル『精神現象学』 (講談社現代新書)

- 作者: 竹田青嗣,西研

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2010/05/19

- メディア: 新書

- 購入: 5人 クリック: 32回

- この商品を含むブログ (8件) を見る