乙一

(読書)

【おついち】

- 小説家。福岡県生まれ。国立久留米高専卒業後、愛知県の大学(豊橋技術科学大学)に進学。神奈川に在住。

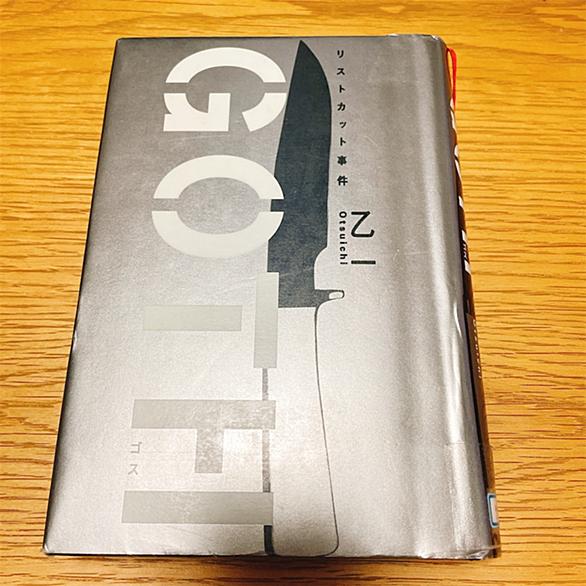

- 『夏と花火と私の死体』で17歳で集英社にてデビュー。2003年、連作短編集『GOTH リストカット事件』で第3回本格ミステリ大賞を受賞。

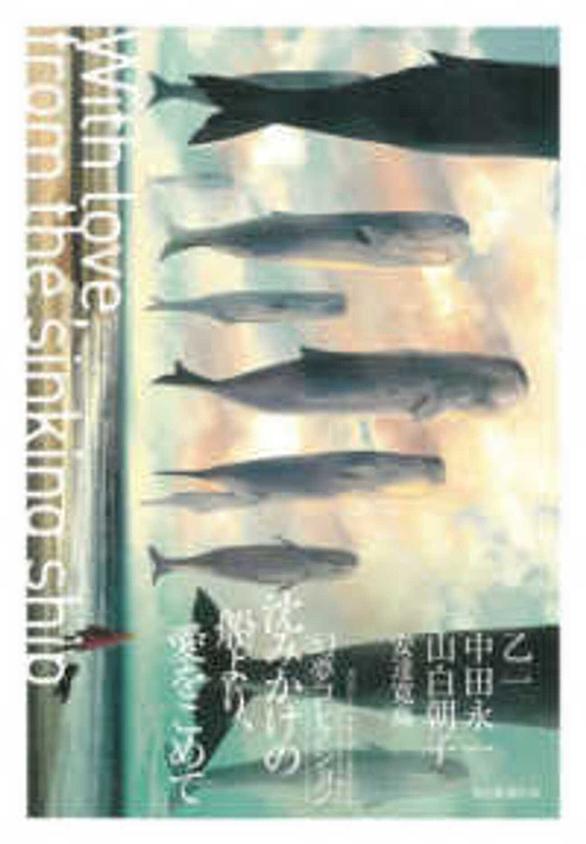

- 中田永一・山白朝子名義でも小説を発表。本名の安達寛高名義で映画監督としても活動中。

- 『夏と花火と私の死体』 [単行本]ISBN:4087030520 →[文庫本]ISBN:4087471985

- 『天帝妖狐』 [単行本]ISBN:4087030709 →[文庫本]ISBN:4087473422

- 『平面いぬ。』[単行本] ISBN:4087020134 →[文庫本]ISBN:4087475905

- 『失踪HOLIDAY』 [文庫本]ISBN:4044253013

- 『きみにしか聞こえない Calling You』 [文庫本]ISBN:4044253021

- 『さみしさの周波数』 [文庫本]ISBN:404425303X

- 『暗黒童話』 [単行本]ISBN:4087020142 → [文庫本]ISBN:4087476952

- 『死にぞこないの青』[文庫本]ISBN:4344401638

- 『暗いところで待ち合わせ』[文庫本] ISBN:4344402146

- 『GOTH リストカット事件』 [単行本]ISBN:4048733907 →[文庫本] ISBN:4044253048(夜の章)、ISBN:4044253056(僕の章)

- 『ZOO』 [単行本]ISBN:4087745341 → [文庫本]ISBN:4087460371(1)、ISBN:408746038X(2)

- 『くつしたをかくせ!』[絵本] ISBN:433492414X

- 『失はれる物語』[単行本] ISBN:4048735004 → [文庫本]ISBN:4044253064

- 『小生物語』[単行本] ISBN:4344006550 → [文庫本]ISBN:4344409353

- 『とるこ日記―“ダメ人間”作家トリオの脱力旅行記』[単行本] ISBN:4087804240

- 『銃とチョコレート』[単行本] ISBN:406270580X

- 『The Book―jojo’s bizarre adventure 4th another day』[単行本]ISBN:4087804763