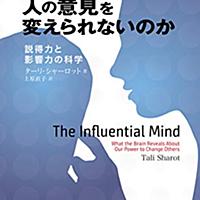

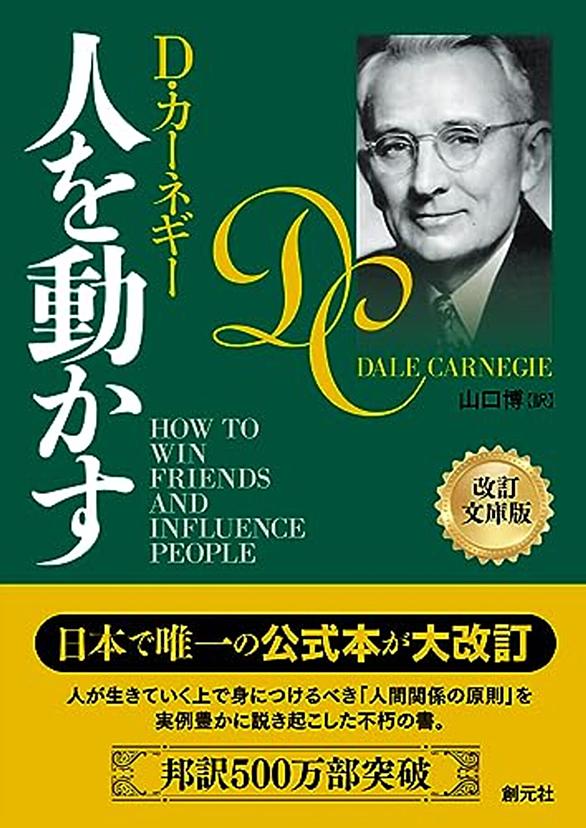

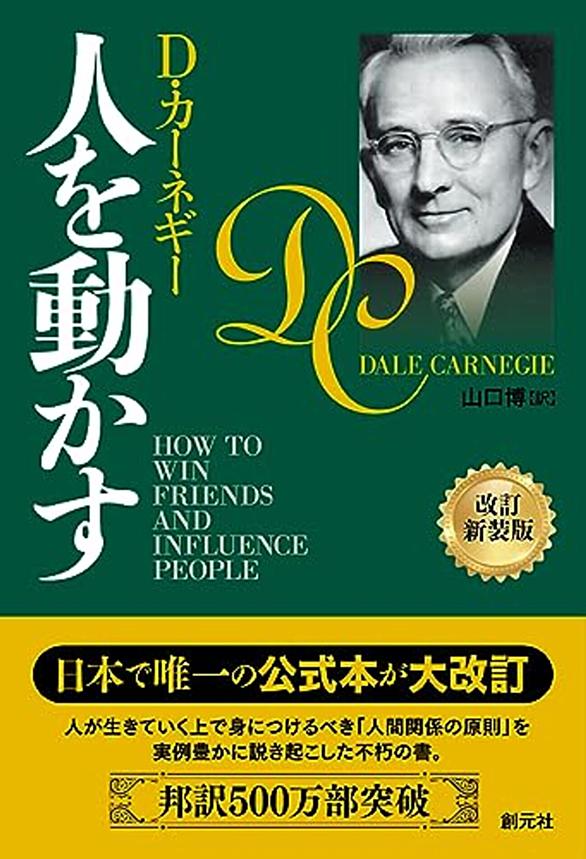

人を動かす

(読書)

【ひとをうごかす】

『How to Win Friends and Influence People』

デール・カーネギーによる自己啓発書。人間関係の秘訣について、具体例を挙げながら分かりやすく示してある。現在の自己啓発書の原点とも言われている。発売から50年が過ぎた現在でも売れ続ける超ロングセラーとなっている。日本での売り上げは430万部、世界では1500万部以上。

- 作者: デールカーネギー,Dale Carnegie,山口博

- 出版社/メーカー: 創元社

- 発売日: 1999/10/31

- メディア: 単行本

- 購入: 174人 クリック: 3,319回

- この商品を含むブログ (615件) を見る