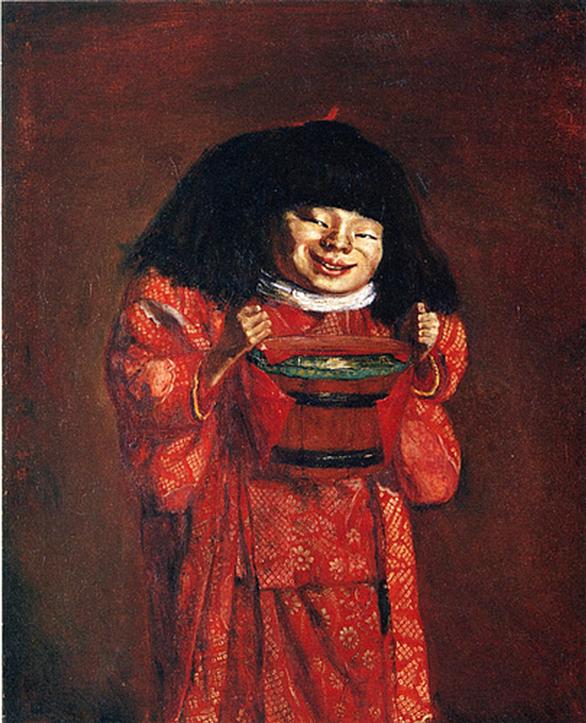

寒山拾得

(読書)

【かんざんじっとく】

森鴎外の小説。初出:大正5年1月「新小説」

この小説の原拠は「寒山子詩集」序や「宋高僧伝」にある。「寒山拾得縁起」によると、子供たちにせがませてはなしてやったものを、そのまま書いたのだという。

この作品で鴎外は、本当の価値もわからずに、盲目の尊敬をする俗世間の役人たちを戯画化した。痛烈な批判である。

鴎外歴史文学集〈第4巻〉寒山拾得・細木香以・寿阿弥の手紙ほか

- 作者: 森鴎外,須田喜代次,小泉浩一郎

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2001/06/28

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 12回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 森鴎外

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 1987/09

- メディア: 文庫

- クリック: 1回

- この商品を含むブログを見る

高瀬舟,寒山拾得 CBS/SONY BOOKS ON CASSETTE 4

- 作者: 森鴎外

- 出版社/メーカー: ソニー・マガジンズ

- 発売日: 1987/07

- メディア: 文庫

- クリック: 3回

- この商品を含むブログを見る