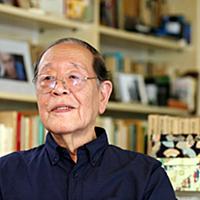

蓮實重彦

(読書)

【はすみしげひこ】

- フランス文学者、映画評論家。元・東京大学総長。1936年生。東京大学フランス文学科卒。

著作 訳書 一覧

- 去年マリエンバートで・不滅の女 / アラン・ロブ=グリエ[他]. -- 筑摩書房, 1969

- ゴダール全集. 3 / 蓮実重彦,柴田駿. -- 竹内書店, 1970

- ゴダール全集. 4 / 蓮実重彦,柴田駿. -- 竹内書店, 1970

- ゴダール全集. 1 / 蓮実重彦,柴田駿. -- 竹内書店, 1971

- ゴダール全集. 2 / 蓮実重彦,柴田駿. -- 竹内書店, 1971

- マゾッホとサド / ジル・ドゥルーズ[他]. -- 晶文社, 1973. -- (晶文選書)

- 批評あるいは仮死の祭典 / 蓮實重彦. -- せりか書房, 1974

- フーコーそして/あるいはドゥルーズ / フーコー,ドゥルーズ[他]. -- 小沢書店, 1975. -- (叢書エパーヴ ; 5)

- 反=日本語論 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1977.5

- フーコー・ドゥルーズ・デリダ / 蓮實重彦. -- 朝日出版社, 1978.2. -- (エピステーメー選書)

- 夏目漱石論 / 蓮實重彦. -- 青土社, 1978.12

- 蓮実重彦の映画の神話学 / 蓮實重彦. -- 泰流社, 1979.1

- 映像の詩学 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1979.2

- シネマの記憶装置 / 蓮實重彦. -- フィルムアート社, 1979.5

- 映画の夢夢の批評 / フランソワ・トリュフォー[他]. -- たざわ書房, 1979.6

- 「私小説」を読む / 蓮實重彦. -- 中央公論社, 1979.10. -- (中公叢書)

- 表層批評宣言 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1979.11

- 映像の修辞学 / ロラン・バルト[他]. -- 朝日出版社, 1980.1. -- (エピステーメー叢書)

- トリュフォーそして映画 / トリュフォー[他]. -- 話の特集, 1980.8

- 事件の現場 / 蓮實重彦. -- 朝日出版社, 1980.12

- 大江健三郎論 / 蓮實重彦. -- 青土社, 1980.11

- 映画術 / ヒッチコック,トリュフォー[他]. -- 晶文社, 1981.12

- 小説論=批評論 / 蓮實重彦. -- 青土社, 1982.1

- 映画 誘惑のエクリチュール / 蓮實重彦. -- 冬樹社, 1983.3

- 監督 小津安二郎 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1983.3

- 物語批判序説 / 蓮實重彦. -- 中央公論社, 1985.2

- 映画はいかにして死ぬか / 蓮實重彦. -- フィルムアート社, 1985.8

- オールド・ファッション / 江藤淳,蓮實重彦. -- 中央公論社, 1985.10

- 「私小説」を読む / 蓮實重彦. -- 中央公論社, 1985.11

- 表層批評宣言 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1985.12. -- (ちくま文庫)

- シネマの煽動装置 / 蓮實重彦. -- 話の特集, 1985.9

- 映画小事典 / 蓮實重彦. -- エッソ石油広報部, 1985.12. -- (エナジー小事典 ; 第6号)

- マスカルチャー批評宣言. 1. -- 冬樹社, 1985.7. -- (GS file)

- 反=日本語論 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1986.3. -- (ちくま文庫)

- 凡庸さについてお話させていただきます / 蓮實重彦. -- 中央公論社, 1986.10

- シネマの快楽 / 蓮實重彦,武満徹. -- リブロポート, 1986.10

- 陥没地帯 / 蓮實重彦. -- 哲学書房, 1986.3

- 今宵かぎりの悦楽… / 蓮實重彦,他. -- アテネ・フランセ文化センターダニエル・シュミットの会, 1986.12

- 夏目漱石論*新装版 / 蓮實重彦. -- 青土社, 1987.5

- 夏目漱石論 / 蓮實重彦. -- 福武書店, 1988.5. -- (福武文庫)

- 闘争のエチカ / 蓮實重彦,柄谷行人. -- 河出書房新社, 1988.5

- オールド・ファッション / 江藤淳,蓮實重彦. -- 中央公論社, 1988.12. -- (中公文庫)

- 小説論=批評論 / 蓮實重彦. -- 青土社, 1988.12

- 凡庸な芸術家の肖像 / 蓮實重彦. -- 青土社, 1988.12

- 映画からの解放 / 蓮實重彦. -- 河合文化教育研究所, 1988.9. -- (河合ブックレット ; 14)

- 小説から遠く離れて / 蓮實重彦. -- 日本文芸社, 1989.4

- 小津安二郎物語 / 厚田雄春,蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1989.6. -- (リュミエール叢書 ; 1)

- 饗宴. 1 / 蓮實重彦. -- 日本文芸社, 1990.3

- 饗宴. 2 / 蓮實重彦. -- 日本文芸社, 1990.5

- 成瀬巳喜男の設計 / 中古智,蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1990.6. -- (リュミエール叢書 ; 7)

- シネクラブ時代 / 淀川長治,蓮實重彦. -- フィルムアート社, 1990.8

- 映画 誘惑のエクリチュール / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1990.12. -- (ちくま文庫)

- 物語批判序説 / 蓮實重彦. -- 中央公論社, 1990.10. -- (中公文庫)

- 光をめぐって / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1991.8. -- (リュミエール叢書 ; 9)

- 帝国の陰謀 / 蓮實重彦. -- 日本文芸社, 1991.9

- 映画に目が眩んで / 蓮實重彦. -- 中央公論社, 1991.11

- 映画術 / ヒッチコック,トリュフォー[他]. -- 改訂版. -- 晶文社, 1991.7

- 監督 小津安二郎 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1992.6. -- (ちくま学芸文庫)

- ハリウッド映画史講義 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1993.9. -- (リュミエール叢書 ; 16)

- ミシェル・フーコーの世紀 / 蓮實重彦,渡辺守章. -- 筑摩書房, 1993.10

- 映画巡礼 / 蓮實重彦. -- マガジンハウス, 1993.9

- シネアストは語る. 5. -- 名古屋シネマテーク, 1993.10. -- (名古屋シネマテーク叢書)

- 闘争のエチカ / 蓮實重彦,柄谷行人. -- 河出書房新社, 1994.2. -- (河出文庫)

- 絶対文芸時評宣言 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 1994.2

- 魂の唯物論的な擁護のために / 蓮實重彦. -- 日本文芸社, 1994.4

- いま、なぜ民族か / 蓮實重彦,山内昌之. -- 東京大学出版会, 1994.4. -- (Up選書 ; 268)

- 誰が映画を畏れているか / 蓮實重彦,山根貞男. -- 講談社, 1994.6

- オペラ・オペラシオネル / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 1994.12

- 小説から遠く離れて / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 1994.11. -- (河出文庫)

- 陥没地帯 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 1995.2. -- (河出文庫)

- フーコー・ドゥルーズ・デリダ / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 1995.5. -- (河出文庫)

- 凡庸な芸術家の肖像. 上 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1995.6. -- (ちくま学芸文庫)

- 凡庸な芸術家の肖像. 下 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1995.6. -- (ちくま学芸文庫)

- 文学批判序説 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 1995.8. -- (河出文庫)

- 映画に目が眩んで. 口語篇 / 蓮實重彦. -- 中央公論社, 1995.10

- リュミエール元年 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1995.12. -- (リュミエール叢書 ; 23)

- 文明の衝突か、共存か / 蓮實重彦,山内昌之. -- 東京大学出版会, 1995.4. -- (UP選書 ; 270)

- 映画の神話学 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 1996.1. -- (ちくま学芸文庫)

- 地中海終末論の誘惑 / 蓮實重彦,山内昌之. -- 東京大学出版会, 1996.9. -- (UP選書 ; 273)

- シネマの記憶装置 / 蓮實重彦. -- 新装版. -- フィルムアート社, 1997.3

- 小説から遠く離れて [点字資料] / 蓮實重彦. -- 日本点字図書館, 1997.4

- われわれはどんな時代を生きているか / 蓮實重彦,山内昌之. -- 講談社, 1998.5. -- (講談社現代新書)

- 家族 / 蓮實重彦. -- 東京大学出版会, 1998.4. -- (東京大学公開講座 ; 66)

- マゾッホとサド / ジル・ドゥルーズ[他]. -- 晶文社, 1998.10. -- (晶文社クラシックス)

- 知性のために / 蓮實重彦. -- 岩波書店, 1998.10

- ミシェル・フーコー思考集成. 1 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 1998.11

- デジタル小津安二郎展 / 坂村健,蓮實重彦. -- 東京大学総合研究博物館, 1998.12

- 東京大学 / 蓮實重彦. -- 東京大学出版会, 1998.10. -- (東京大学公開講座 ; 67)

- 20世紀との訣別 / 蓮實重彦,山内昌之. -- 岩波書店, 1999.2

- ミシェル・フーコー思考集成. 2 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 1999.3

- 車 / 蓮實重彦. -- 東京大学出版会, 1999.4. -- (東京大学公開講座 ; 68)

- ミシェル・フーコー思考集成. 3 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 1999.7

- ゲーム / 蓮實重彦. -- 東京大学出版会, 1999.9. -- (東京大学公開講座 ; 69)

- こよみ / 蓮實重彦. -- 東京大学出版会, 1999.11. -- (東京大学公開講座 ; 70)

- ミシェル・フーコー思考集成. 4 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 1999.11

- 齟齬の誘惑 / 蓮實重彦. -- 東京大学出版会, 1999.9

- 映画千夜一夜. 上巻 / 淀川長治,蓮實重彦,山田宏一. -- 中央公論新社, 2000.1. -- (中公文庫)

- 映画千夜一夜. 下巻 / 淀川長治,蓮實重彦,山田宏一. -- 中央公論新社, 2000.1. -- (中公文庫)

- 映画狂人日記 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 2000.3

- 映画狂人、神出鬼没 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 2000.5

- ミシェル・フーコー思考集成. 5 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 2000.3

- 夢 / 蓮實重彦. -- 東京大学出版会, 2000.7. -- (東京大学公開講座 ; 71)

- ミシェル・フーコー思考集成. 6 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 2000.8

- ミシェル・フーコー思考集成. 7 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 2000.11

- 蓮實養老縦横無尽 / 蓮實重彦,養老孟司. -- 哲学書房, 2001.10

- 帰ってきた映画狂人 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 2001.2

- 傷だらけの映画史 / 蓮實重彦,山田宏一. -- 中央公論新社, 2001.3. -- (中公文庫)

- 映画狂人、語る。 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 2001.5

- シネマの快楽 / 蓮實重彦,武満徹. -- 河出書房新社, 2001.5. -- (河出文庫)

- 映画狂人、小津の余白に / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 2001.8

- 映画狂人シネマ事典 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 2001.10

- ミシェル・フーコー思考集成. 8 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 2001.9

- 映画狂人シネマの煽動装置 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 2001.12

- 私が大学について知っている二、三の事柄 / 蓮實重彦. -- 東京大学出版会, 2001.12

- ミシェル・フーコー思考集成. 9 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 2001.11

- ミシェル・フーコー思考集成. 10 / ミシェル・フーコー[他]. -- 筑摩書房, 2002.3

- 映画狂人のあの人に会いたい / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 2002.8

- 映像の詩学 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 2002.8. -- (ちくま学芸文庫)

- 「知」的放蕩論序説 / 蓮實重彦. -- 河出書房新社, 2002.10

- 監督 小津安二郎〈増補決定版〉 / 蓮實重彦. -- 筑摩書房, 2003.10