邪馬台国

いわゆる「魏志倭人伝」(三国志の魏書の東夷伝の倭人条)に記されている、三世紀に西日本のどこかに存在したと考えられる倭人の国。他の倭人の国を政治的に統御する盟主として記録されている。

現存する『三国志』の刊本は十二世紀以後のもので、そこには「邪馬壹國」と記されているが、より古い他の史料との校合から「邪馬臺国」の誤写とする説が有力。また、臺の字が常用漢字に含まれないことから、台の字で代用して「邪馬台国」と書かれることが多い。

邪馬台の読みについては、「やまと」の古音を漢字で音訳したもので、本来は「やまと」のように読むべきものと考えうるが、後の大和政権との区別などのために「やまたい」と読まれることが多い。

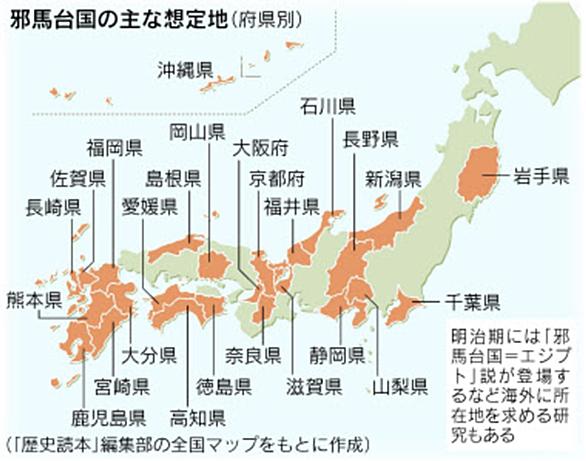

位置論、つまり地理的な位置に関する論議も長く行われており、主な説には「九州説」と「大和説」がある。「大和説」の中には後の大和政権との関連性を唱えるいる研究者も多い。しかし、何れの説も証拠不十分で定説を見ない。

これまでは想像の観念から、邪馬台国は?と、されている。

日本人は古代史が、何から始まっているのか?さえ、見えていない。ここに間違いがある。「魏志倭人伝」(三国志の魏書の東夷伝の倭人条)に記されている文面は、想像の観念(おもいこみ)ではなく、記録として、重要となっている。それを知る?者だからこそ、言える。つまり日本と関係が、解る、繋がっている者だから、言える。

邪馬台国ではなく、「魏志倭人伝」の後が、邪馬台(やまたい(神殿)のことである。

相似しているのが、邪馬台と、同語、である。

現在の浙江省紹興市一帯に存在した越である。 勾践はそして「瑯邪台」を建てた。 ここに邪馬台始まる。

又の名を、きゅうちゅう、という。児島宮監修

このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ

ネットで話題

もっと見る関連ブログ

東日流外三郡誌が面白かった件

数年前にYoutubeで古史古伝の動画を見てから、古史古伝の面白さにどっぷりとハマってしまった訳なのですが、動画を見るだけではなく自分でも古史古伝を読んでみようと思い、WEBで無料公開されている東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)に目を通してみた。 大半は自分に興味の無い内容だったのですが、これはもしや?!と感じるような内容もあったので、それを紹介できればと思います。 ※当サイトはあくまでもLEDの危険性を訴えて行くことが主目的のハズなのですが、、、😅 ちなみに自分が興味を引いたのは ①津軽地方の先住民のこと ➁ヤマト国のこと ③卑弥呼のこと の3点なのですが、本題に入る前に東日流外三郡誌の…