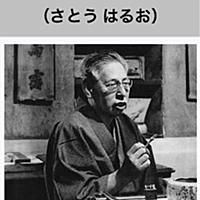

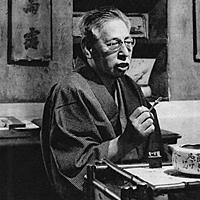

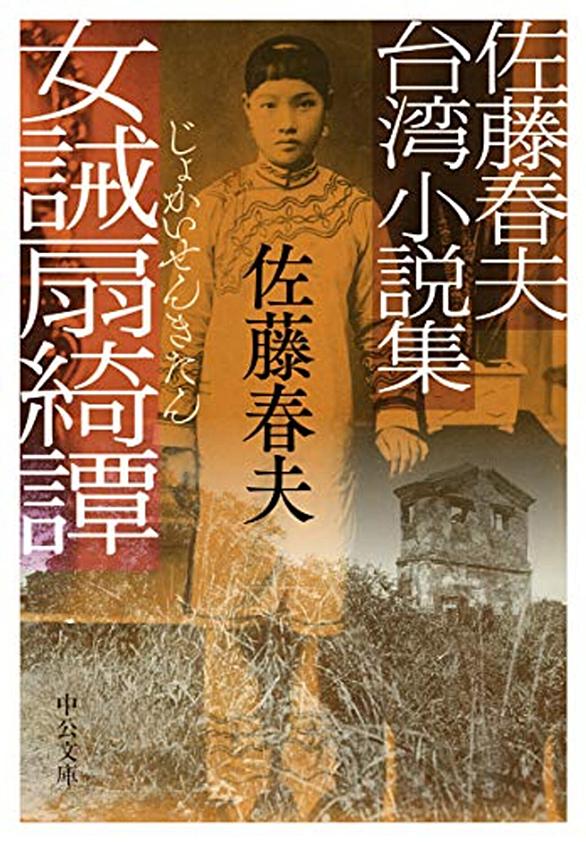

佐藤春夫

(読書)

【さとうはるお】

1892年、和歌山県新宮生まれ。作家、詩人。「田園の憂鬱」で知られるが、本人にとっても印象深い作品となる。詩人としての評価も高い。訳詩とか徒然草の現代語訳も優れている。1910年、慶應義塾大学予科文学部に入学するがやがて中退。堀口大學とは大学時代からの親友。9代続いた医者の家に生まれ、両親は「長男の春夫を医者に」と願ったが両親に背いて文学者になった。「文学者以外の何者にもなれなかった」と語っている。口語詩と文語詩についての、萩原朔太郎との論争は有名。

1964年、心筋梗塞により死去。