左大臣

(社会)

【さだいじん】

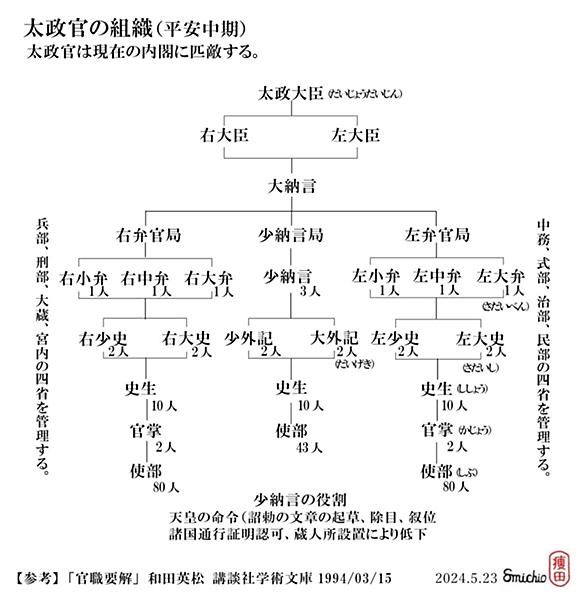

律令官制の役職名。

官位相当は正二位・従二位。

職掌は、政務の統治・綱目の掲持・庶事の惣判。つまり太政官の政務全般を実質的に総裁すること。また、弾正台が糺すことのできないような案件があった場合には代わって弾劾する。

明治初期にも設置され、天皇を輔佐して大政を統理するものがあったが、内閣制度が制定されると廃止された。

異称・唐名

- 左相府:中国の秦・前漢代におかれた丞相府になぞらえた呼称。

- 左府:さらにそれを略したもの。

異称・やまとことば

- 一の上:宮中のことをすべて総領することから。

- ひだりのおおいまうちぎみ

- ひだりのおとど

主な就任者

- 橘諸兄

- 藤原恵美押勝(藤原仲麻呂)

ちなみに、日本では左大臣が右大臣に優位するとされているが、中国は逆になる。