裁定取引

[英] arbitrage deal

裁定取引とは、複数の市場や商品の価格差を利用して利益を得る取引のこと。別名は「さや取り」「アービトラージ取引」。

概要

ある場所では豊富に存在していて安い商品が、ある場所では極めて貴重で高値で取引されていたとする。一物一価の法則により、その事実を知っていれば、安いところで買い、高いところに持って行って売るだけで、利益を得ることが可能となる。住宅ローンの借り換えとかも該当する。*1

証券投資論では、複数の証券を組み合わせて、追加の資金投入なしでリスクのないポートフォリオ(裁定ポートフォリオ)を組むこと。裁定価格理論(APT)では、裁定ポートフォリオの期待収益率がゼロである状態を「裁定機会がない」(arbitrage free)とよび、証券価格は裁定機会がなくなるように均衡すると考える。

実務上では、市場リスクをできる限り(または、相対的に)低くして、その他のリスク(流動性リスク、イベントリスク、その他の非システマティックリスクなど)をとりにいくようなポジションを組むことを裁定取引とよんでいる。厳密なリスク管理を行わない単なるスプレッド売買も統計的裁定取引などとよばれることがあるが、それは広義に解し過ぎではないか。

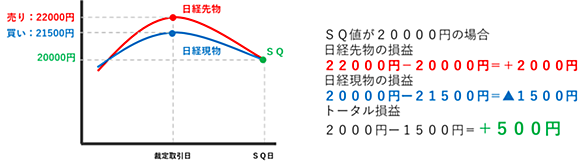

為替取引の場合、異なる通貨取引時の一瞬の価格変動のずれを利用して収益を上げる取引のことを指す。通常は価格変動において、同じ性質の2つの商品間で、割安な方を買い、割高な方を売ることにより、収益を確定させる取引のこと(理論上リスクなし)。マーケットの価格が理論価格に近づき、乖離がなくなることで、割高・割安な状態が解消された場合に、反対売買を行なうことによって収益化する手法。しかし、実際に決めた値段で売買できるのかという問題も存在する。

なお、年金用語では、年金の需給権を確定させることを裁定という。