食料自給率

(食)

【しょくりょうじきゅうりつ】

その国で必要な食料が自分の国でどのくらい作られているかという割合。

一次産品のみが計算対象で、加工食品等は統計から外される。

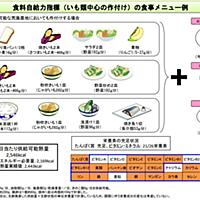

カロリーベースでの計算と生産額ベースでの計算の方法がある。

カロリーベース(熱量ベース)

国民一人・一日あたりに供給される熱量のうち、国産の食品によって提供される熱量の割合。

日本で「食料自給率」という場合、このカロリーベースによる数値を指すことがほとんど。

生産額ベース

国内消費仕向け額における、食料の国内生産額の割合。