新島襄

(一般)

【にいじまじょう】

宗教家。教育者、同志社大学創設者。

英語名:Joseph Hardy Neesima

1843年2月12日(天保14年1月14日)生まれ。 1890年(明治23年)1月23日死去。

群馬県出身の新島襄は、群馬県の「上毛かるた」において29枚目の札「へ」で次のように詠まれている。

「平和の使い 新島襄」

略歴

- 1843年2月12日、安中藩の江戸詰め下級武士の長男として誕生

- 1864年、函館からアメリカのボストンへ密航*1

- 1874年、宣教師として帰国

- 1875年11月29日、同志社英学校を設立

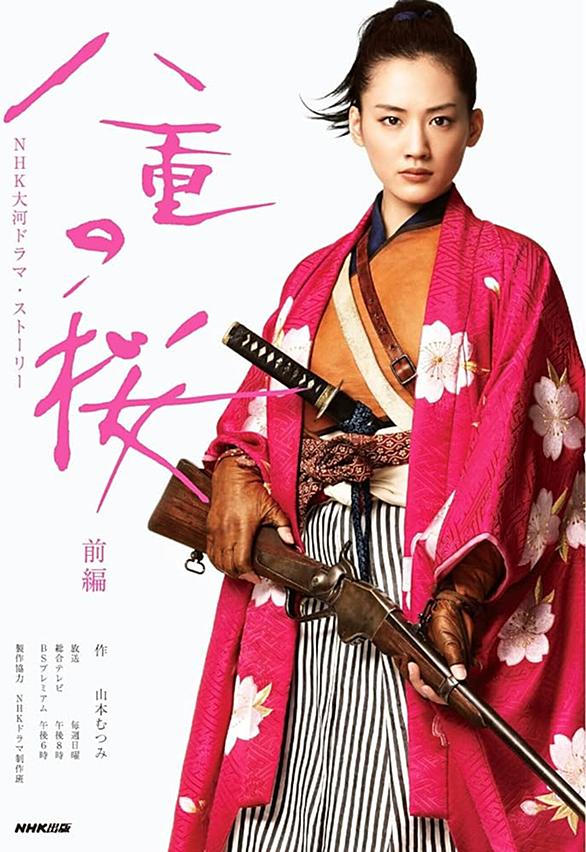

- 1876年、山本八重(新島八重)と結婚

- 1890年1月23日、死去(46歳)

- 作者: 新島襄

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2005/10/14

- メディア: 文庫

- クリック: 41回

- この商品を含むブログ (9件) を見る

- 作者: 福本武久

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2012/08/27

- メディア: 文庫

- クリック: 33回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

*1:翌年到着