このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ

ネットで話題

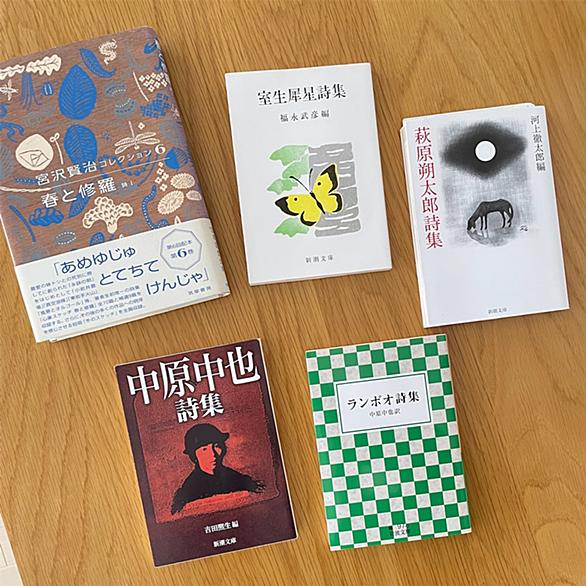

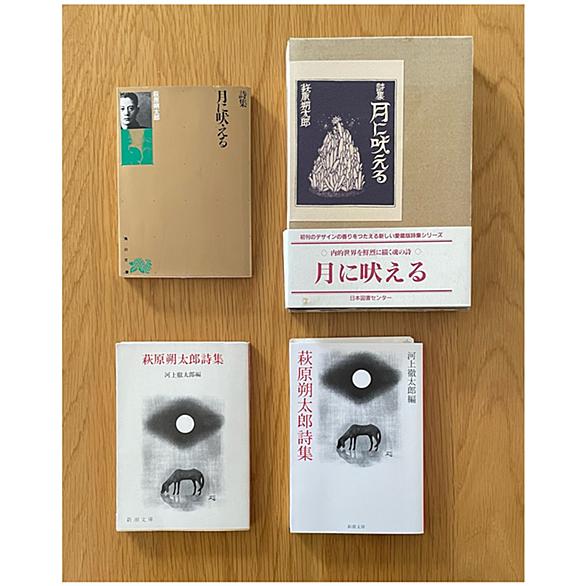

もっと見る17ブックマーク著作権教育フォーラムブログ: 『萩原朔太郎の詩、こころに着想を得て作詞されました』の不思議2008年08月(1) 2008年07月(1) 2008年06月(1) 2008年05月(1) 2008年01月(1) 2007年12月(1) 2007年07月(1) 2007年06月(1) 2007年05月(2) 2007年04月(2) 2007年03月(1) 2007年02月(2) 2007年01月(2) 2006年12月(4) 2006年11月(3) 2006年10月(6) 2006年09月(3) 2006年08月(2) 2006年07月(5) 2006年06月(4) アニメ映画「ゲド... cef.sblo.jp

cef.sblo.jp