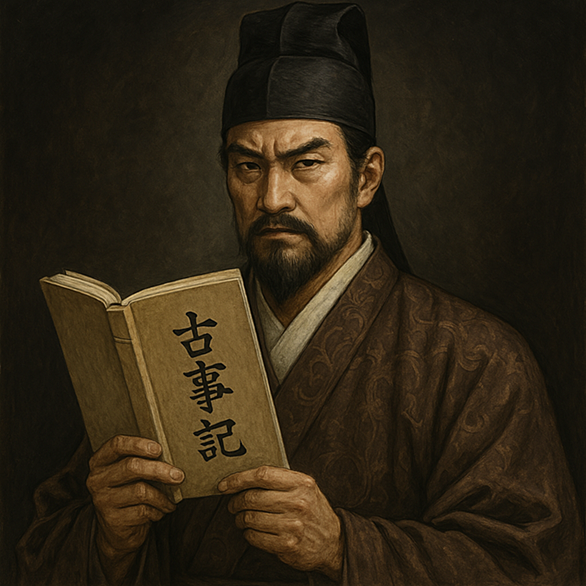

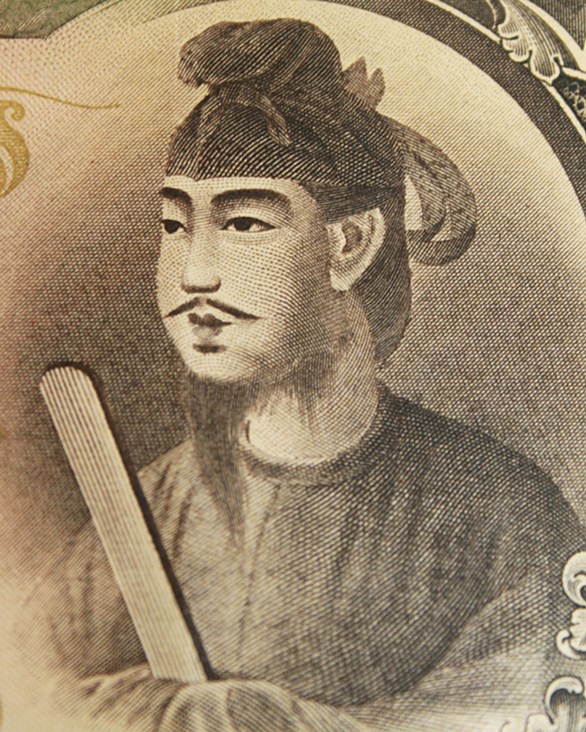

藤原不比等

(読書)

【ふじわらのふひと】

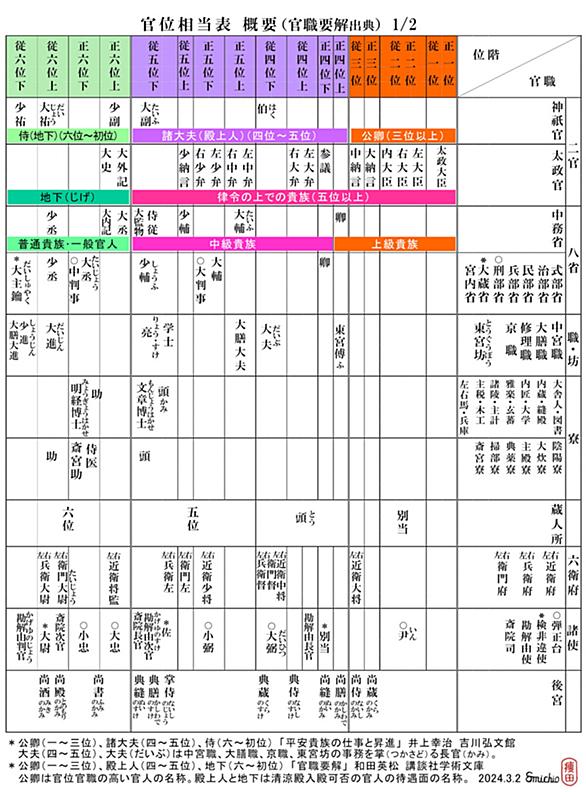

藤原不比等。諡号は文忠公、淡海公。内大臣藤原鎌足の子で、奈良初期の廷臣。

大宝律令の撰修に参加、養老律令を完成した。日本書紀の成立も関わって、もとい主導しているとも言われる。

娘宮子を文武天皇の妃とし、光明子を聖武天皇の皇后とするなど、藤原氏繁栄の基礎を築いた。または藤原氏の最も榮華の時代ともいえる。

平城京遷都に際し、興福寺を建立。竹取物語の五人の貴公子の一人、車持皇子のモデルだと言われる。その原因は、母が車持与志古の娘で、不比等は実は天智天皇の子ともの噂にあるのではないか。