鞍馬天狗

(テレビ)

【くらまてんぐ】

リスト::時代劇

テレビ番組 連続時代劇

NHK総合 木曜20:00〜20:45(木曜時代劇枠)

2008年1月17日スタート(全8回)

木曜時代劇の変遷

「風の果て」→「鞍馬天狗」→「オトコマエ!」*1

キャスト

- 鞍馬天狗………野村萬斎

- 白菊……………京野ことみ

- 幾松……………羽田美智子

- 桂小五郎………石原良純

- 黒姫の吉兵衛…徳井優

- 土方歳三………杉本哲太

- 近藤勇…………緒形直人

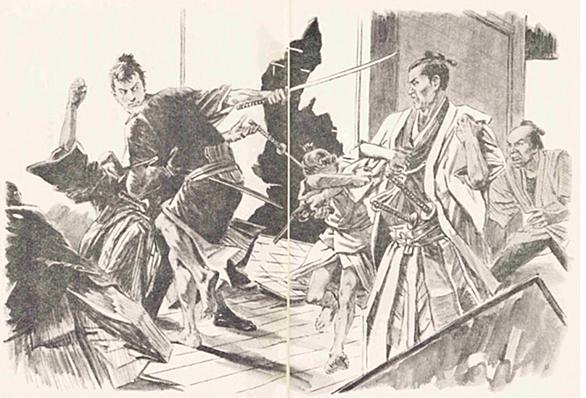

幕末の京都を舞台に孤高のヒーロー鞍馬天狗の活躍を描く。

![鞍馬天狗 [DVD] 鞍馬天狗 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51NSUDgriPL._SL160_.jpg)

- 出版社/メーカー: NHKエンタープライズ

- 発売日: 2008/05/23

- メディア: DVD

- 購入: 3人 クリック: 46回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

*1:「オトコマエ!」以降、時代劇枠は土曜夜7時半に移動

鞍馬天狗

(映画)

【くらまてんぐ】

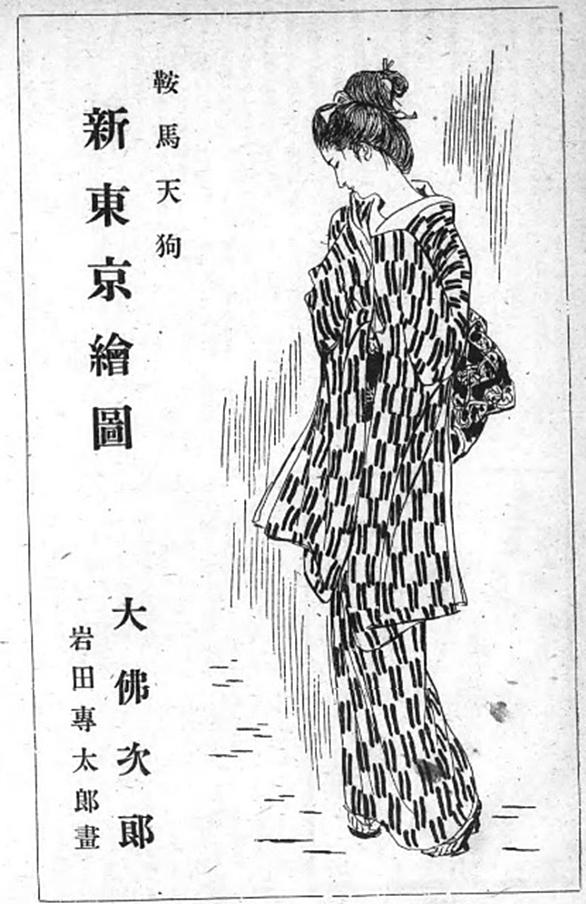

大佛次郎が生んだ時代小説のヒーロー。映画では嵐寛寿郎のあたり役。

原作小説は1924年「鬼面の老女」を皮切りに1965年までで長短あわせて47本書かれた。

主な映画

- 鞍馬天狗異聞 角兵衛獅子 (1927年) マキノ(初の映画化、サイレント)

- 出演:嵐長三郎(嵐寛寿郎)

- 鞍馬天狗 角兵衛獅子 (1951年) 松竹(3度目の映画化)

- 原作:大佛次郎 脚色:八尋不二 監督:大曾根辰夫

- 出演:嵐寛寿郎、美空ひばり、月形龍之助、川田晴久、山田五十鈴

- 鞍馬天狗 決定版 鞍馬の火祭 (1951年) 松竹

- 原作:大佛次郎 脚色:豊田 栄 監督:大曾根辰夫

- 出演:嵐寛寿郎、美空ひばり、入江たか子、岸 惠子、高田浩吉

- 鞍馬天狗 天狗廻状 (1952年) 松竹

- 原作:大佛次郎 脚色:八尋不二 監督:大曾根辰夫

- 出演:嵐寛寿郎、美空ひばり、藤田泰子、北上弥太郎、川田晴久、高田浩吉