セカイ系

アニメ・コミック・小説などのカテゴリのひとつ。

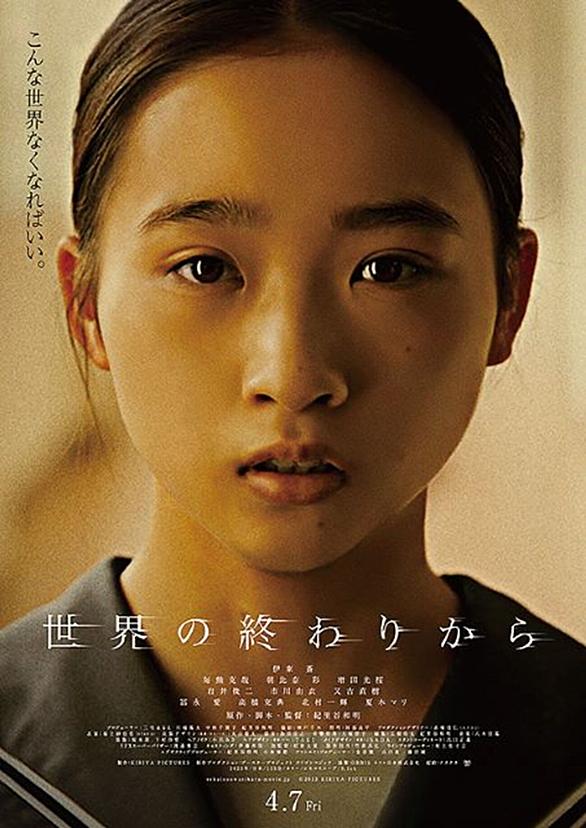

過剰な自意識を持った主人公が、(それ故)自意識の範疇だけが世界(セカイ)であると認識・行動するという作品を指す。アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』『ほしのこえ』『最終兵器彼女』、小説『イリヤの空、UFOの夏』や、桜井亜美や田口ランディの作品などがあげられる。

成立

「ぷるにえブックマーク」の管理人、ぷるにえ氏(id:tokataki)が、2002年10月下旬から使い始めたのが始まり。

11月1日

●「セカイ系」のまとめ

・ぷるにえが一人で勝手に使ってる言葉で、大した意味はない。

・エヴァっぽい(=一人語りの激しい)作品に対して、わずかな揶揄を込めつつ用いる

・これらの作品は特徴として、たかだか語り手自身の了見を「世界」という誇大な言葉で表したがる傾向があり、そこから「セカイ系」という名称になった

インターネット上で初めてこの言葉を使用したのは、ぷるにえ氏と交流のあった「しゅうかいどう」管理人、しゅうかいどう氏であり、10月30日のことであるとされる*1。

10月30日(水) 今日の検索ワード : ゴールドマッスル 同人誌 (1件のページが見つかりました ←つまりうちだけ)

昨日の夜は、西尾維新をテーマにして 「セカイ系とは何か」 の講義を受けました。 チャットで。 西尾維新はまだ読んだことないので、話にはほとんど参加できませんでしたが……。 続きは、ぷるにえ掲示板にて。

ぷるにえ先生が落ちた後は、ガンダムシードや灰羽連盟や萌え目的アニメやブロッコリーやネット書店について話していたような。

資料

笠井潔は、評論『社会領域の消失と「セカイ」の構造』*2において、次のように理解する。

- セカイ

- 日常的で平明な現実にいる無力な少年と、妄想的な戦闘空間に位置する戦闘美少女とが接触し、キミとボクの純愛関係が生じる第三の領域。

- セカイ系

- 私的な日常(小状況)とハルマゲドン(大状況)を媒介する社会領域(中状況)を方法的に消去した作品群。

笠井は、《日常、現実、内部》と《異常、妄想、外部》の二項対立的世界から逸脱し、セカイ系への道を拓いたものとして、『新世紀エヴァンゲリオン』『ブギーポップは笑わない』を挙げている。

斎藤環は2人の論者の言説を引用しつつ、間接的ながら「媒介的なるものの喪失」につき以下のように述べている*3。

- 別役実

- 皮膚感覚でお互いに感じ取れる距離については「近景」。家族や地域社会といった共同体的な対人距離で構成される「中景」。神秘的なものや占いを信じるような態度は「遠景」につながる。そしていまや、近景と遠景を媒介するはずの「中景」が抜けてしまって、近景と遠景がネットワークを通じていきなり接続されるというのだ。

- 東浩紀

- ラカンの用語を用いて、「象徴界の喪失」と表現している。ここで「近景」は「想像界」に、「遠景」は「現実界」に相当する。(中略)主人公たちの学園生活といった日常、すなわち想像界と、世界破滅の危機といった無限遠の彼方にある現実界とがいきなり結びつけられがちであることを指摘する。そこには「中景」にあたる「社会」や「イデオロギー」が存在しない。

<内面>と<世界>とをつなぐ橋渡しとしての<社会>を嫌がる態度(で描かれた作品)

(惑星開発委員会仕様*4)

おまけ

[きみとぼく←→社会←→世界]という3段階のうち、「社会」をすっ飛ばして「きみとぼく」と「世界」のあり方が直結してしまうような作品を指すという定義もあるようだ。特に『最終兵器彼女』などは、「きみとぼく」が「世界」の上位に来ている、すなわち「きみとぼく」の行動で「世界」の行く末が決まってしまうという設定であるのも興味深い。

テレビドラマでいえば『高校教師』『世紀末の詩』『リップスティック』などの、いわゆる野島ドラマがそれにあたるといえるかもしれない(当時はその言葉は無かったが)。特にリップスティック最終回に前述のセカイ系の典型が顕著にあらわれているといえよう。このドラマでの”エデンの園を彷彿とさせる場所で、アダムとイブとなった二人が世界を再構築する””ヒロインに羽が生えて空を飛翔する”などといった最終回のイメージは、多くのアニメ作品のラストでも見受けられる。

なぜ、セカイ系といわれる作品群がこれほどまでに多くの若者に受け入れられるのかというと、若い時代に特有の心理があげられる。たいていの若者は大人と違って経験の蓄積もそれほどないため、その場の空気の読み方などといった、この世の”社会の約束事”は非常に複雑に感じ、己が社会と付き合っていくことにわずらわしさを感じる(=ウザイ)のが普通だ。そのために、社会との接点を”すっ飛ばした”セカイ系の作品は、”自分がそこに居たらどんなに心地よいだろう!”と感じるため、すんなりと入っていきやすいのである。

*1:http://parallelloop.jp/2010/02/post-4.html

*2:『小説トリッパー』2005年春号(ASIN:B0007W9DAY)所収

*3:『「負けた」教の信者たち』(ISBN:4121501748)26頁

このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ

ネットで話題

もっと見る関連ブログ

学園アイドルマスター「花海咲季」アイドルコミュ1~10話の感想・レビュー

物事を妹との勝負事してしかとらえられず本質と向き合えないため成長限界に至る早熟系少女の話。 花海咲季はアイドルを競技として捉え、妹に勝つための手段としてしか認識することができなかった。 そこにはファンや観客の姿など存在せず、どこまで行っても妹との勝負しか眼中にないのである。 咲季は妹を溺愛していたが、超早熟型の自分が晩成タイプの妹に追い抜かれることをいつも怖れていたのだ。 妹との関係性をシナリオのテーマの主軸に据えてしまったため、アイドル要素は希薄化してしまった。 アイマス的セカイ系とも言うべき脚本であり、最後まで咲季は妹コンプレックスを払拭できなかった。 花海咲季のキャラクター表現とフラグ生…