ブラームス

(食)

【ぶらーむす】

ブラームス

(音楽)

【ぶらーむす】

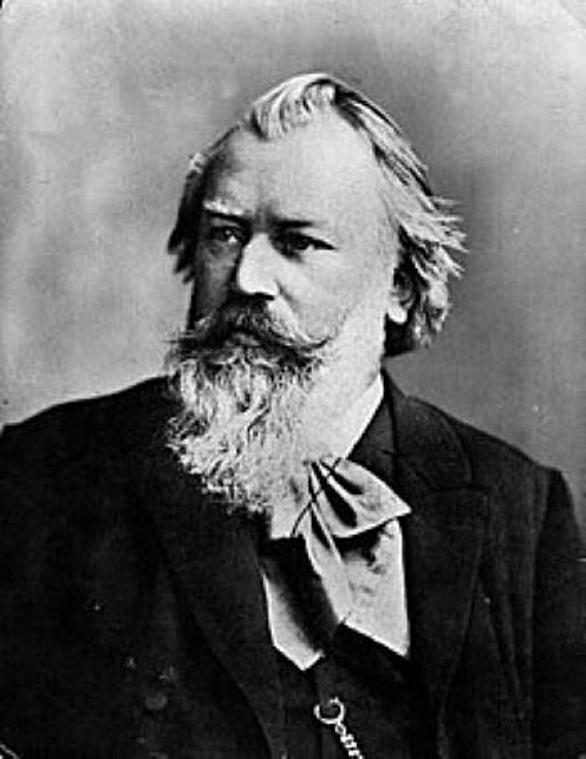

Johannes Brahms (1833-1897 ヨハネス・ブラームス)

作曲家、ピアニスト。1833年ハンブルク生。1897年ヴィーン没。

ベートーヴェンの作風を継承しロマン派の潮流の中核に位置するが、同時に中世以来の古典音楽やスラブ系のリズム感に富んだ民族音楽を研究し、重厚な作風をもって知られる。

- 1839年 父による音楽教育開始。

- 1843年 初の公開演奏会出演。マルクスゼンの薫陶を受けバッハなどの古典音楽に開眼。

- 1850年 レメーニと交友開始。ハンガリー民謡の影響を受ける。

- 1853年 レメーニとハンガリー演奏旅行。ヴァイマールにリスト、シューマンを訪問。特にシューマンの賞賛を受ける。クララ・シューマンとは終生交友。「ピアノソナタハ長調」Op.1完成。

- 1857年 デトモント宮廷に就職。

- 1859年 「ピアノ協奏曲第1番 ニ短調」Op.15初演。

- 1861年 「ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 変ロ長調」Op.24完成。

- 1863年 ヴィーンのジンクアカデミー指揮者に就任(64年まで)。至難な技巧を含む「パガニーニの主題による変奏曲 イ短調」Op.35完成。

- 1868年 「ドイツ・レクイエム」Op.45全曲初演。著名な「子守歌」作曲。「ハンガリー舞曲」のうち前半10曲を出版。著作権紛争起きる。

- 1872年 ヴィーン楽友協会芸術監督に就任(75年まで)。父肝臓癌で死去。

- 1873年 「ハイドンの主題による変奏曲(オケ、及び2台ピアノ)」Op.56完成。

- 1876年 「交響曲第1番 ハ短調」Op.68完成。ケンブリッジ大学の博士号を辞退。

- 1877年 「交響曲第2番 ニ長調」Op.73完成。

- 1878年 「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」Op.77完成。

- 1881年 「ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調」Op.83完成。

- 1883年 「交響曲第3番 ヘ長調」Op.90完成。

- 1885年 「交響曲第4番 ホ短調」Op.98完成。

- 1887年 「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」Op.102完成。

- 1890年 遺書執筆。

- 1891年 「クラリネット三重奏曲 イ短調」Op.114、「クラリネット五重奏曲 ロ短調」Op.115完成。

- 1892年 「3つの間奏曲」Op.117など最後のピアノ小品を作曲。

- 1894年 「2つのクラリネットソナタ」Op.120完成。

- 1897年 肝臓癌のため病没。