神仏分離

(一般)

【しんぶつぶんり】

神仏判然とも。

文字通り取るなら、神仏習合の慣習を改め神道と仏教を明確に区別すること。

神仏分離といえば明治時代初期に行われたものを指すことが多い。以下、それと併せて民間信仰の禁止も解説。

神仏分離令の概略

1868年(慶応4年・明治元年)に政府が命じた一連の通達を総称して、神仏分離令、あるいは神仏判然令と呼ぶ。が、主として神道からの仏教の排除ないしは神道の仏教からの独立を定めたものであった。仏教についての規定は神職への転職を誘うものなどで少ない。

副作用、反作用

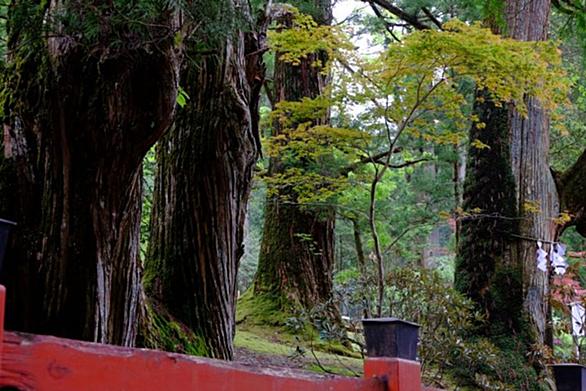

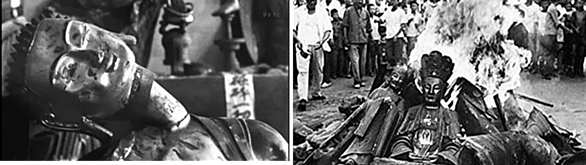

これにより神道復古を掲げる神職らが廃仏毀釈に走ったことはよく知られている。

仏を祭ることが禁止された他に祭神の由緒を記紀神話などから求められたため、このときに祭神が挿げ替えられ、戦後に国家神道の呪縛が解けるも由緒が分からなくなってしまった神社もある。また、神名も正式な称号を書くことが要求された。廃仏毀釈同様に人々の反発を招き、伏見稲荷大社のお塚*1が形成され、日本三大祭に挙げられる祇園祭*2も存続するのである。

民間信仰の禁止とその後のさわり

後、神道にも仏教にも分けられなかった修験道、迷信とされた陰陽道は廃されてしまい、戦後ようやく復興している。富士講などの民間信仰も明治に廃されてしまった。

さて神道復古の時代が来ると思いきや、政府の狙いは国にとって都合がよく、かつ欧米国から後進国扱いされない*3宗教を作ることであった。政府と対立した平田派ら復古神道家はクビにされており、後に弾圧されてしまうのである。。。*4