廃仏毀釈

(一般)

【はいぶつきしゃく】

幕末から戦中にかけて行われた仏教排斥運動。

神仏分離令によって引き起こされたと教えられるため、明治時代草創期に行われたものがよく知られている。実は尊王派が台頭してきた幕末にも既に行われている。仏教弾圧自体は戦後まで続いた。

以下、神仏分離令による明治草創期の激しい運動の解説。

主導者は誰か

全国的に見れば、神道復古を掲げる一部の神職らが、檀家制のもと横暴を振るっていた僧侶に不満を持つ一部の民衆を扇動して行っていた。

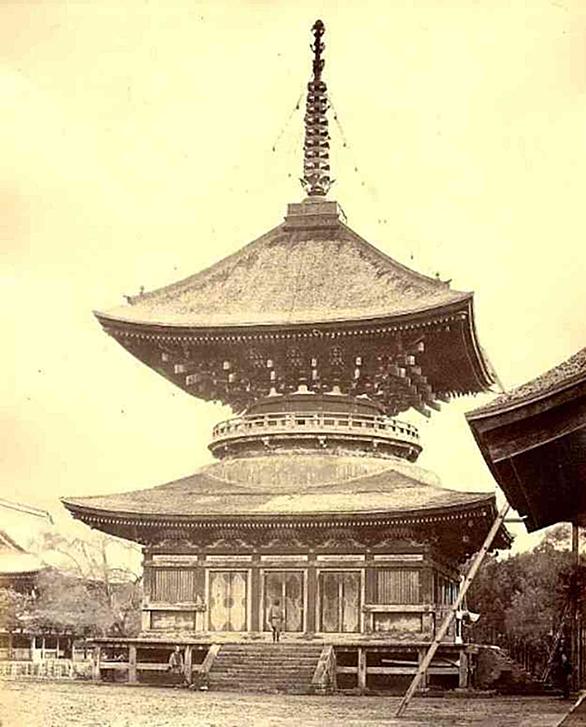

政府は神仏分離令などを下したのみであり、国ぐるみで行われていたわけではない。過激な運動家は処罰され、文化財の保護策も出された。「肉食妻帯勝手なるべし」として僧侶の破戒を狙ったと言われるが、浄土真宗を見れば悪人正機を掲げた開祖親鸞が自ら実践しており、認められている宗派もある。そもそも、江戸時代の大半の天皇は御寺泉涌寺で祀られているし*1、維新政府は同じく幕府に弾圧されていた浄土真宗の援助を受けていたため、仮に国ぐるみでやったとして徹底できたかどうか疑問である*2。

では公権力の介入がまったくなかったかといえばそうでもない。鹿児島藩*3など地方自治体によっては独自の廃仏毀釈政策を取っていた。これは仏教勢力が旧幕府と強く結びついていたためと考えられている。

結果

その狂信的な行動は庶民を怯えさせた。また、当時の庶民に一神教的な宗教意識はあまりなく*6、その上に僧侶に恨みはあっても神仏にはなかったのである。結果、神仏分離令ともども庶民の反発を買い、また政府が止めに入ったこともあり、1871(明治4)年ごろにはなんとか収まる。

が、政府による仏教弾圧自体はその後も続く。蘇我馬子とか道鏡とかを利用して。。。