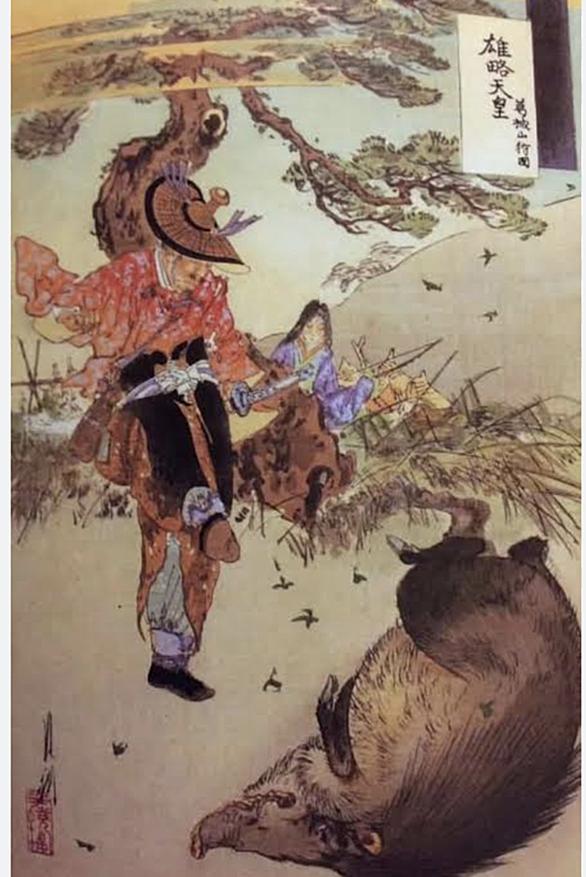

雄略天皇

(一般)

【ゆうりゃくてんのう】

第21代の天皇。

大泊瀬幼武天皇、大長谷若建命、ワカタケル大王とも。

雄朝津間稚子宿禰天皇(允恭天皇)の第五子。母は忍坂大中姫命。

兄の穴穂天皇(安康天皇)が眉輪王(目弱王)に殺され、兄弟を疑いて、八釣白彦皇子を殺して、葛城圓大臣宅を炎上す、坂合黒彦皇子、眉輪王、圓大臣を一緒に燒死した。この後、市邊押磐皇子まで、自分以外の皇位継承者をすべて殺した、天皇になる。

子には、白髪武廣國押稚日本根子天皇(清寧天皇)、稚足姫皇女、磐城皇子、星川稚宮皇子、春日大娘皇女がある。