中山道

(テレビ)

【なかやまどう】

中山道

(地理)

【なかせんどう】

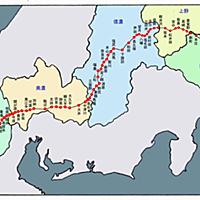

江戸・日本橋から中部山岳地帯を経由して京都・三条大橋に至る街道。五街道の一つ。

近江国草津宿から三条大橋までは東海道と重複する。

東海道五十三次に対して中山道は六十九次。山道が多く距離もやや長いが、川止めや航路区間がない分、旅は東海道より容易だったともいう。

川に橋がかかっている現代においては東海道の方が移動は容易である。

なお、「中仙道」という表記もあるが、1716年(正徳6年)に幕府によって「中山道」が正式名称として定められている。

このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ

ネットで話題

もっと見る関連ブログ

•3ヶ月前

中山道トレイン

JR東海の臨時列車は最近になって特に新幹線のものが多くなった気がするが、2016年ごろは中山道トレインと秘境駅号くらいしかなかったように思う。佐久間レールパークの閉園関連の列車には世代的に間に合わなかった。 秘境駅号は遠くて撮影にできていないので、今回取り上げるのは名古屋駅で撮った中山道トレインである。 中山道トレインは紅葉の中山道の宿場町の観光客をターゲットとして運転された急行列車で、2012年に117系で設定されて以来、2020年まで毎年11月頃に設定されていた。2020年を最後に設定が無くなってしまった。列車紹介の前に中山道の宿場町を紹介したい。 今回の目次 1. 中山道と木曽地域の宿場…